当院は、今年で12周年

多くの患者さんに出会わせて頂くこの仕事を、本当に幸せだなと思っている今日この頃です

この12年の間に私は、2人の子どもに恵まれ、

ママとして仕事を続けさせて頂いています!

これも、子ども中心の事にご理解ある、患者さん達のおかげだと思っていますm(_ _ )m

先日、

埼玉に住む友人が来てくれた時に、

『好きな事を仕事として出来ているなんて、本当にいいよねぇー!幸せな事だよね!』

と言ってもらいました!

本当にそのとうり

鍼灸師としての仕事も本当に好きですし、

色んな方と出会えるこの、院も好きです

そんな思いもあって、

ママになっても、

鍼灸師として、働きたい方を、

なかぎたでは、募集しています

子どもの事が優先!!

の勤務で大丈夫です!!

ママになって、鍼灸整骨院でまた、

働くのは、厳しそう💦

そのとうりだと思います。

普通の院であれば、夜も遅くなるでしょうし‥

また、鍼灸師として、少しでも働きたい

という方、

患者さんのためのこの院を一緒に盛り上げて頂けるお手伝いをしてくれる方、

一度、ご相談下さいね

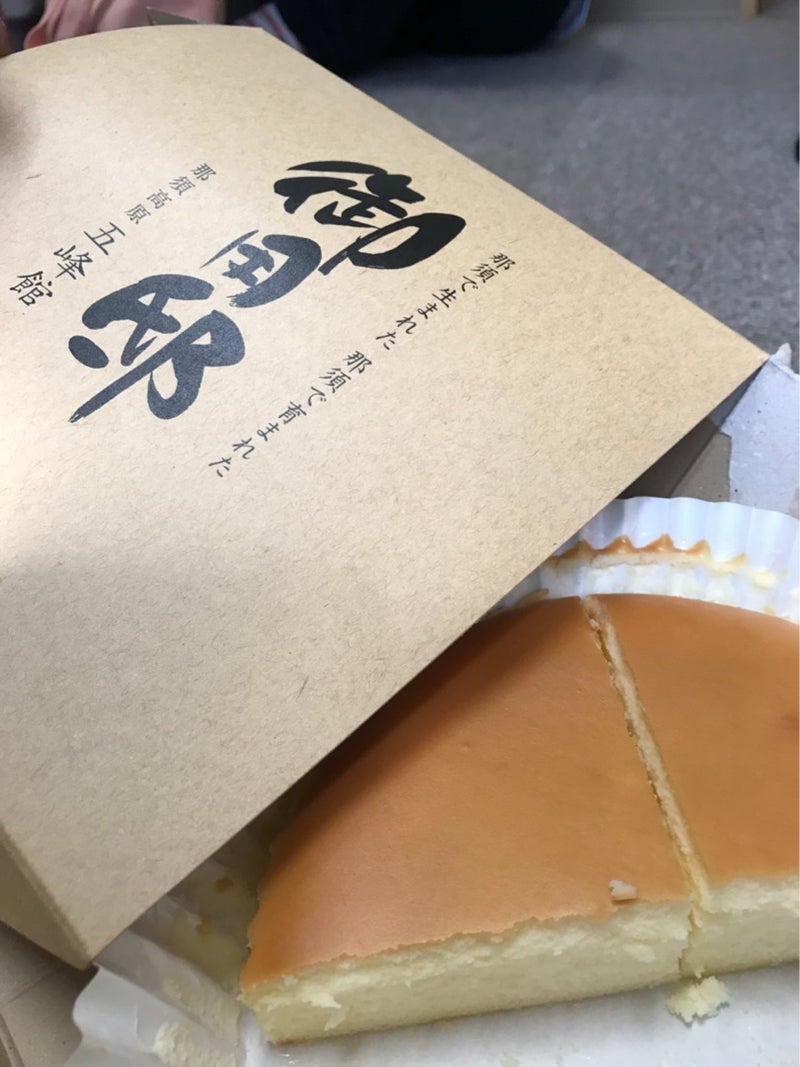

週末、

子ども達の運動会でした🚩

ママは、

頑張る事とゆえば、

お弁当🍙

子どもも、

旦那さんも、

ばーちゃんも、

喜んでくれて、作りがいありました

・川西市で鍼灸整骨院12年させて頂いています。なかぎた鍼灸整骨院です。

・経験豊富で安心して通院いただけます。

・託児付き(ご予約の際にお子様連れの旨をお伝えください)

・最新機器を用いたダイエットメニューも導入 詳しくはこちらをタップ

●営業時間

8:00~12:00 15:00~18:00

(土曜日は午前中のみ)

●休診日

水曜・日曜・祝日

●住所

兵庫県川西市新田1-17-35

(能勢電鉄妙見線多田駅より徒歩7分、

ベリタス病院近く)

無料パーキング3台あります

・不妊症、逆子、産後骨盤矯正、生理痛、子宮筋腫、子宮内膜症、PMS、生理不順、早期閉経、アトピー、片頭痛、更年期、小児はり、夜泣き、便秘などの鍼灸治療、美容鍼灸もおまかせください。

・交通事故によるケガ、ムチウチ、坐骨神経痛、肩こり、腰痛、冷え症、神経痛、耳鳴り、耳がつまる、などの患者様も多数こられています。

・箕面市/豊中市/池田市/能勢町/吹田市/高槻市/茨城市/摂津市/伊丹市/宝塚市/川西市/三田市/猪名川町/大阪市/大東市/堺市/枚方市/狭山市/京都/奈良/東京からも来院いただいております。

お得なクーポンはこちらから

#なかぎた鍼灸整骨院 #川西市 #多田駅 #鍼灸院 #整骨院 #リフトアップ #美容鍼灸 #ダイエット #バストアップ#ヒップアップ #EMS #不妊治療 #逆子のお灸 #ベビまち #妊活 #産後骨盤矯正 #骨盤矯正 #訪問リハビリ #訪問鍼灸 #交通事故治療 #自賠責保険 #肩こり #腰痛 #アロママッサージ