こんにちは、ティンクです。

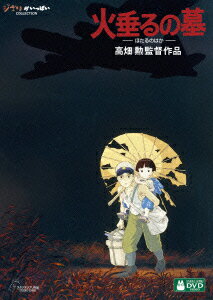

今回は、ずっと心のどこかに引っかかっていた作品――高畑勲監督のジブリ映画『火垂るの墓』を観た感想と、胸の奥に残った思いを綴りたいと思います。

■ 戦争が奪ったのは「命」だけじゃない

『火垂るの墓』は、戦時中の神戸を舞台に、兄の清太と妹の節子が、空襲や飢え、社会の冷たさの中でどう生きたか、そしてどう死んでいったかを描いた作品です。

空襲や飢餓の描写もリアルで苦しくなるけれど、何よりつらかったのは、“ふたりが社会から孤立していく”過程でした。

誰にも助けを求められず、栄養失調で衰弱していく節子の姿。そして、兄である清太がどんどん追い詰められていく姿は、目を背けたくなるほど残酷でした。

■ 「お兄ちゃん、なんで帰らなかったの…?」

観終わって、ずっと胸に残っていたのはこの思いでした。

おばさんが冷たくて、あからさまに邪魔者扱いしていたのは事実。

「意地くそ悪いババア」としか言いようがない。

でも、それでも…プライドを捨てて戻っていれば、少なくとも、節子はあんな風に死なずに済んだのかも。

清太のプライドや幼さが、あの選択をさせたのかもしれません。

でも、それは彼が「まだ子どもだったから」だとも思います。

■ 戦争が壊した“家族の形”と、“人の心”

この映画は、戦争の恐ろしさを描いているだけではなくて、

人と人との関係や絆までも壊してしまう現実を突きつけてきます。

空襲がある。食料がない。家も焼かれた。

でもそれ以上に、「人が人を助けられなくなる社会」が、兄妹を追い詰めていきました。

おばさんだけでなく、町の人も、役所の人も、誰も助けてくれない。

節子が食べられるものを探しても、誰も手を差し伸べてくれない。

戦争とは、命だけじゃなく、人間らしさをも奪うもの。

■ 「清太には生きて欲しかった」――大人になって、自分の道を生きて欲しかった

私がこの映画を見て、最後に一番思ったのは、

「清太には生きて、大人になって、自分の人生を好きに生きて欲しかった」ってこと。

間違えた選択をしてしまったかもしれない。でも、それは当たり前。清太は14歳の少年だったんだもん。

子どもらしく、素直に人を頼ったり、感情を出したりすることができなかった彼が、

大人になったときに、やっと自由に生きられるようになってほしかった。

だけど、その機会さえも、戦争は奪っていったんだよね。大人が子供を守るのが当たり前な世界になって欲しかった。

■ 最後に:今、私たちが生きている「平和」は当たり前じゃない

『火垂るの墓』は、観ていて正直しんどい映画です。

でも、それだけに**「今の平和がどれだけ尊いか」**を教えてくれる。

私たちが、当たり前のようにご飯を食べて、スマホをいじって、SNSで笑える日常。

それは、過去にこんな時代があったからこそ、守られているんだってことを忘れちゃいけない。

どうか一人でも多くの人に、この作品を観てほしい。

そして、清太と節子が命をかけて伝えてくれた“メッセージ”に耳を傾けてほしいです。

▼関連リンク

📀 映画『火垂るの墓』を観るなら→ NetflixでランキングNo1でした。Amazonプライムでも見れるのかな?

📚 原作小説はこちら

→ [野坂昭如『火垂るの墓』文庫版](楽天 )

もしこのブログが少しでも響いたら、

「いいね」「コメント」「シェア」などで応援してもらえると嬉しいです🌿

あなたはこの映画を観て、どう感じましたか?

感想もぜひ教えてください。

☘️ティンクの感想ブログ

「心に残る映画・本・人生を変えた言葉」もテーマに書いています。

また次の投稿でお会いしましょう♪