| 尿路結石 | |

|---|---|

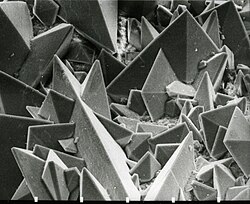

尿路結石の一例(腎結石) |

|

| 分類および外部参照情報 | |

| 診療科・ 学術分野 |

泌尿器科学, 腎臓学 |

| ICD-10 | N20.0 |

| ICD-9-CM | 592.0 |

| DiseasesDB | 11346 |

| MedlinePlus | 000458 |

| eMedicine | med/1600 |

| Patient UK | 尿路結石 |

| MeSH | D007669 |

尿路結石(にょうろけっせき、英語: urolithiasis, urinary calculi)は、尿路系に沈着する結晶の石(結石)のこと。もしくは、その石が詰まってしまうことにより起きる症状のこと。

目次

分類

部位による分類

日本人の場合、95%以上は上部尿路結石である[1]。

- 上部尿路結石

- 腎結石 (Kidney stone)

- 尿管結石 (Ureteric stone)

- 下部尿路結石

- 膀胱結石 (Bladder stone)

- 尿道結石 (Urethra stone)

尿路結石の表面顕微鏡写真

成分による分類

症状

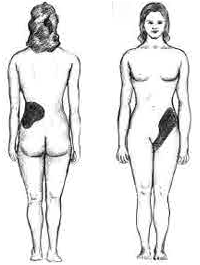

尿路結石で痛みを感じる部位(黒く着色した箇所)

腎臓、尿管、膀胱、尿道にできやすく中年男性に多い。腎臓結石と尿管結石を「上部尿路結石」、膀胱結石と前立腺結石を「下部尿路結石」といい、日本人の場合上部尿路結石が大半を占める。男女比では2.4対1で男性に多く、日本人の生涯罹患率は15%程度である。男性の好発期は40歳代、女性は閉経後に多く発症し50-70歳代が多くなる[2]。

しばしば激痛の発作を伴い、結石の疝痛は「痛みの王様(king of pain)」といわれるくらいに激烈である場合が多い。腰周辺やわき腹、背中側あたりに感じられ、倒れこんだり、まれに失神する患者がいるほどの痛みである。しかし尿管結石の約3割は痛みを伴わない[3]。 結石は多くの人でしばしばできているものではあるが、できた結石の大きさが尿管よりも小さい場合は自然に尿管内を移動して排尿とともに排出され、痛みも発生せず、本人は何ら問題を感じていない。しかし、結石の大きさが尿管と同等もしくはそれより大きい場合、尿管を塞いでしまい、腎臓で尿が作られるにつれ腎臓から結石の位置までの圧力が高まってゆき激痛が発生する。この状態でCT撮影を行うと、ほとんどの場合、腎臓の肥大が起きている。

日本で全国規模の調査が行われたことがあり、その結果が1995年に発表されたが、それによると日本人の男性約11人に1人、女性26人に1人[4]が一生に一度は尿路結石に悩まされる、とされた。男性の発症率は女性の発症率の2倍といわれている。「好発年齢」つまり発症しやすい年齢は30代だとされており[5]、おおまかに言えば青年期から壮年期にかけての人に発症する率が高く、子供では稀である。

尿路結石の要因のひとつが食習慣の欧米化だとされており、生活習慣病に分類される。尿路結石が起きる人は、やがて動脈硬化などの生活習慣病にもかかってゆく傾向がある。また、糖尿病患者の約20%には、尿路結石の合併が見られるとする研究がある[6]。

予防法

- 普段から水を多めに飲む(目安としては1日に2リットル程度以上)[7][8]。

- 普段から適度な運動を行う。

- 就寝の直前に食事をとらない。つまり夕食は早めの時間帯、就寝より数時間以上前にとる(食事の直後に就寝するのは避ける)。

治療

尿路結石は発症すると激痛を伴うことが多いので、早急な対処が求められる。また、5mm以下の尿路結石では結石が尿管を通過するとそれまでの激痛が急激に消失する。およそ10mm未満の結石は自然排出を期待して、水分および鎮痛剤、利尿剤を用いて自然排出されるまで経過観察することがある。(保存的治療法)

薬物療法

5mm以下の尿路結石が疑われる場合には、排石剤のウラジロガシエキス(日本新薬のウロカルン)、鎮痛剤のチキジウム臭化物(アボットジャパンのチアトンカプセル他、ジェネリック品あり)が投与される事がある。また尿をアルカリ性にして排石を促すために、排石促進剤としてウラリット錠が処方されることもある。結石が5mm以上で自然排出が期待できない場合には有効な薬剤は存在しない。近年海外のガイドライン(EAU,AUA)に準じてα1遮断剤(タムスロシンなど)やカルシウム拮抗薬(ニフェジピンやアムロジピンなど)が使用される例も増えてきている[9][10](上記のいずれも日本では適応外)。鎮痛薬としては、NSAIDs・ジクロフェナク筋注は、モルヒネ・オピオイド・アセトアミノフェン静注よりも効果があると報告された[11][12]。

薬草療法(古代イスラム医学)

アボカドの生葉を数枚入れたカップに湯を注ぎ、5分後にそのまま飲用する習慣を長期続ける事で、尿管結石を縮小・消滅させる民間療法がトルコに根付いている。

体外衝撃波結石破砕術

体外衝撃波結石破砕術(ESWL)は、最も負担の少ない治療法の一つである。体外の装置によって造られた衝撃波(音波の一種)を結石にむけて集中させて結石を砕き、砂状にして尿と一緒に体外へと排出させる治療法である。その原理は、衝撃波を楕円の1つの焦点(体外)から発生させて、それを楕円状の反射鏡で収束させ、もう1つの焦点(破砕部位)を対象となる結石に合わせて、周囲との物質の音響インピーダンスの差[尿(液体)と結石(固体)の音の伝わり方の差]を利用して破砕するものである。

ドイツのドルニエ社によって1980年代に初めて製品化され、その後破砕装置が一般化したことにより患者の負担が大いに軽減された。一回は約30〜60分の治療時間で複数回行うこともあるが、体をメスで切らないで治療できる。日本では、1984年9月に、札幌市にある三樹会病院で、丹田均らにより初めてESWL装置が導入され、治療が開始された。ESWL本邦第一号機であるドルニエ社HM-3は、三樹会病院に現存している。

膀胱や尿管に尿を溜めて衝撃波を加えた方が効果的である。また、周辺の消化器にガスが溜まっていたり、肥満など脂肪によって衝撃が緩和され効果が下がる事もある。衝撃波を加えた直後には血尿が排泄されるが心配は無い。3〜4日の入院が必要になる事もあるが、結石の種類や大きさによっては、一泊入院や日帰りでの体外衝撃波結石破砕術を行っている医療機関もあり、この治療方法の更なる普及が望まれている。この際、ガーゼ等で覆った蓄尿瓶を使って結石排出の有無を確認する。

現在この治療には健康保険が適用される。しかし費用は3割負担の場合でも8万円前後はかかり、また一箇所の結石破砕を何回行っても一回分の点数請求しかできない。また、保険会社によっては、当該手術を保険金支払除外手術としている所もある。