ゲーム理論 Ⅺ【】1970年代・1980年代

1990年代

1990年代になると、行動の進化や学習の研究のほかに、理論を実験によって検証し実証データに基づく新しい行動理論に構築を目指す行動ゲーム理論 (英: behavioral game theory) の分野が誕生した[305]。ゲームの実験研究の目的は単に理論の検定だけでなく、理論と観察の不一致の原因と考えられる人間の動機、認知および推論の心理的要因や社会的要因を組み入れた新しいゲーム理論を構築することであり、伝統的なゲーム理論の分析では不十分であった現実の人間行動に関する重要な特性が明らかになっていった[321]。

1990年代には、進化ゲームや行動ゲームのように限定合理的な経済主体の意思決定の理論の他にも、「合理的な意思決定者が限られた情報の下でどのように行動するか」という問題にも大きな関心が寄せられた。繰り返しゲームの分野では他のプレイヤーの行動を完全に知ることができないようなケース、すなわち不完全モニタリング(英: imperfect monitoring)を持つ繰り返しゲームの研究が精力的に行われた[322]。

これらの他にも、1990年代には不完備契約(英語版)の理論が盛んに研究された。これら一群の研究は Review of Economic Studies の66巻(1999年)で特集されている。不完備契約の研究はGrossman & Hart 1986とHart & Moore 1988にその起源を持ち、不完備契約理論を金融契約に応用した Aghion & Bolton 1992、不完備契約下での配分問題を考察した Maskin & Tirole 1999、再交渉がある場合の不完備契約を考察した Segal 1999 と Hart & Moore 1999 などが重要である[323][324]。不完備契約は完備契約よりも現実に即したモデルであり、不完備契約理論の発展によってより複雑な所有権、組織、法律、制度などが分析できるようになった。

1999年1月1日にはGame Theory Societyというゲーム理論を専門とした史上初の国際学会が発足し、日本からは奥野正寛東京大学教授が executive committee として参加した。当学会は International Journal of Game Theory および Games and Economic Behavior というゲーム理論研究の学術誌を発行している[325]。

2000年代

マーケットデザインについては「ゲーム理論#応用分野」を参照

2000年代には、直接モデル化された経済主体の行動や組織の内部構造に対してデータから因果的な情報を引き出す構造推定(英: structural estimation)と呼ばれる手法を用いた実証研究が流行した。この背景には、単に匿名化された公的ミクロデータが研究者にとって容易にアクセス可能になったことや統計解析ソフトが普及したことだけでなく、1970年代以降にゲーム理論が産業組織論などの各分野に応用されて構築された理論的蓄積がある[11]。計量経済学においては、現在の意思決定が将来の意思決定に影響を及ぼす可能性のある動学モデルのために進展した構造推定アプローチが1990年代にゲーム理論にまで拡張された[326]。静学的ゲームの推定手法を考察したブレスナハンとレイスの一群の研究[327][328]や動学的ゲームの推定手法を考察したエリクソンとペイクの研究[329]が挙げられる。これらの研究は2000年代にさらに進展し、オークションモデル、法と経済学、政治経済学、医療経済学などさまざまな分野に構造推定アプローチが適用されている[330]。

ハル・ヴァリアン。米国カリフォルニア大学バークレー校教授からGoogleチーフエコノミストに転身した。ミクロ経済学の教科書 Microeconomic Analysis(1992年)の著者としても有名[331]。

2000年代のもうひとつの主要な展開としては、マーケットデザインへの応用が挙げられる。マーケットデザイン(英: market design)とは、20世紀に蓄積された理論的な蓄積を活かして人工的に市場(マーケット)を設計(デザイン)することによって具体的な問題を解決することを試みる研究分野である[332]。マーケットデザインの主要分野の一つがオークション理論である。1990年代半ばに米国の連邦通信委員会がそれまで比較聴聞で行っていた周波数の配分をオークションによって決定するように方針を変え、オークション理論の専門家としてポール・ミルグロムに周波数オークションの研究を依頼した[333][† 42]。このオークションは日本円にして数兆円規模の収益を上げる大成功を収め、マーケットデザインの研究が注目を浴びるようになった[334][195]。2000年代に入り周波数オークションは日本を除く先進各国で導入されており、また周波数オークションの他に、Googleの収益の大半を生み出している広告オークション[331]、金融政策に用いられる国債オークション[335]、2000年に50億ドル以上の運送契約が結ばれ話題になった物流オークション[336]、ドナーの交換によって移植可能なレシピエント数を最大化する腎臓マッチング[337]、2004年から日本でも導入された臨床研修医マッチングプログラム[338]など、さまざまな現実の問題に対してゲーム理論がマーケットデザインを通じて応用されている。

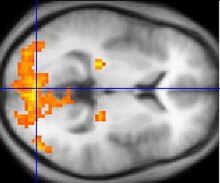

fMRI(機能的磁気共鳴画像)技術によって計測された画像。画像左側の一次視覚野や外線条皮質、外側膝状体が活性化している。

この他にも、2000年代にはさまざまな分野がゲーム理論や意思決定論に流入し、多くの学際分野が誕生している。2000年代に誕生した学際分野の例として、神経科学と経済学の学際分野である神経経済学(英: neuroeconomics)が挙げられる。2000年代前半に神経経済学が誕生した背景として、脳への外科手術を必要としない機能的磁気共鳴画像法などの技術が発展・普及したことや20世紀に心理学的な特性を活用した行動経済学が経済学において一定の成功を収めたことが挙げられる。神経経済学では、ゲーム実験などで観察されてきた利他的行動や不確実性下の意思決定などに脳のどの部位が関係しているかが分析されている[† 54]。神経経済学は、神経科学から経済学への一方通行的な応用ではなく、「神経精神医学」と呼ばれる新しい精神医学の分野の誕生・発展を促した[340]。

この他の2000年以降に進展した学際交流として、量子ゲーム理論(英: quantum game theory)がある。1998年にカリフォルニア大学サンディエゴ校の物理学者ディヴィッド・マイヤーがマイクロソフトに招待されて量子計算について講演を行った際に、量子物理学でいう「混合状態」にある多元的現実の概念をゲーム理論に導入する、というアイデアを紹介した[341]。マイヤーのこのアイデアを元にした研究論文が1999年に『フィジカル・レビュー・レターズ』上に掲載されて以降、数学者や物理学者たちが数十本の量子ゲームに関する論文を公刊しており、量子的公共財ゲームや量子情報を用いた組み合わせオークションの運営などが分析されている[342]。