チンギス・カンⅠ【序】

帝国の建設

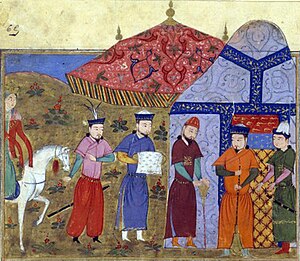

1206年初春、オノン川上流での大クリルタイによって、テムジン、チンギス・カンとして即位する。(『集史』パリ本)

1205年、テムジンは高原内に残った最後の大勢力である西方のナイマンと北方のメルキトを破り、宿敵ジャムカを遂に捕えて処刑した。やがて南方のオングトもテムジンの権威を認めて服属し、高原の全遊牧民はテムジン率いるモンゴル部の支配下に入った。

翌1206年2月、テムジンはフフ・ノールに近いオノン川上流の河源地において功臣や諸部族の指導者たちを集めてクリルタイを開き、九脚の白いトゥク(ヤクやウマの尾の毛で旗竿の先を飾った旗指物、旗鉾。纛。 tuq〜tuγ)を打ち立て、諸部族全体の統治者たる大ハーンに即位してモンゴル帝国を開いた。チンギス・カンという名はこのとき、イェスゲイ一族の家老モンリク・エチゲという人物の息子で、モンゴルに仕えるココチュ・テプテングリというシャーマン(巫者)がテムジンに奉った尊称である。「チンギス」という語彙の由来については確実なことは分かっていない。元々モンゴル語ではなくテュルク語から来た外来語だったとみられ、「海」を意味するテンギズ (tenggis / tenngiz) を語源に比定する説や、「烈しい」を意味したとする説、「世界を支配する者」を意味したとするなど、さまざまに言われている。

チンギス・カンは、腹心の僚友(ノコル)に征服した遊牧民を領民として分け与え、これとオングトやコンギラトのようにチンギスと同盟して服属した諸部族の指導者を加えた領主階層を貴族(ノヤン)と呼ばれる階層に編成した。最上級のノヤン88人は千人隊長(千戸長)という官職に任命され、その配下の遊牧民は95の千人隊(千戸)と呼ばれる集団に編成された。また、千人隊の下には百人隊(百戸)、十人隊(十戸)が十進法に従って置かれ、それぞれの長にもノヤンたちが任命された。

テュルク・モンゴル系の騎馬軍同士の会戦(『集史』)

戦時においては、千人隊は1,000人、百人隊は100人、十人隊は10人の兵士を動員することのできる軍事単位として扱われ、その隊長たちは戦時にはモンゴル帝国軍の将軍となるよう定められた。各隊の兵士は遠征においても家族と馬とを伴って移動し、一人の乗り手に対して3 - 4頭の馬がいるために常に消耗していない馬を移動の手段として利用できる態勢になっていた。そのため、大陸における機動力は当時の世界最大級となり、爆発的な行動力をモンゴル軍に与えていたとみられる。千人隊は高原の中央に遊牧するチンギス・カン直営の領民集団を中央として左右両翼の大集団に分けられ、左翼と右翼には高原統一の功臣ムカリとボオルチュがそれぞれの万人隊長に任命されて、統括の任を委ねられた。

このような左右両翼構造のさらに東西では、東部の大興安嶺方面にチンギスの3人の弟ジョチ・カサル、カチウン、テムゲ・オッチギンを、西部のアルタイ山脈方面にはチンギスの3人の息子ジョチ、チャガタイ、オゴデイにそれぞれの遊牧領民集団(ウルス)を分与し、高原の東西に広がる広大な領土を分封した。チンギスの築き上げたモンゴル帝国の左右対称の軍政一致構造は、モンゴルに恒常的に征服戦争を続けることを可能とし、その後のモンゴル帝国の拡大路線を決定付けた。

クリルタイが開かれたときには既に、チンギスは彼の最初の征服戦である西夏との戦争を起こしていた。堅固に護られた西夏の都市の攻略に苦戦し、また1209年に西夏との講和が成立したが、その時点までには既に西夏の支配力を減退させ、西夏の皇帝にモンゴルの宗主権を認めさせていた。さらに同年には天山ウイグル王国を服属させ、経済感覚に優れたウイグル人の協力を得ることに成功する。

征服事業

金朝への征服事業

チンギス・カン在世中の諸遠征とモンゴル帝国の拡大。

着々と帝国の建設を進めたチンギス・カンは、中国に対する遠征の準備をすすめ、1211年に金と開戦した。三軍に分かたれたモンゴル軍は、長城を越えて長城と黄河の間の金の領土奥深くへと進軍し、金の軍隊を破って北中国を荒らした。

この戦いは、当初は西夏との戦争の際と同じような展開をたどり、モンゴル軍は野戦では勝利を収めたが、堅固な城壁に阻まれ主要な都市の攻略には失敗した。しかし、チンギスとモンゴルの指揮官たちは中国人から攻城戦の方法を学習し、徐々に攻城戦術を身に付けていった。この経験により、彼らはやがて戦争の歴史上で最も活躍し最も成功した都市征服者となるのである。当時5000万人ほどいた中国の人口が、わずか30年後に行われた調査によれば約900万人ほどになってしまったという。南部に逃げた人たちも大勢いるがその勢力の強さが伺える。

1214年4月、金朝皇帝宣宗との講話によってチンギス・カンのもとに嫁いで来た岐国公主(画面左の馬上の人物)。

1215年、開封への遷都を責めて、モンゴル軍、中都を包囲する。(『集史』パリ本)

こうして中国内地での野戦での数多くの勝利と若干の都市攻略の成功の結果、チンギスは1213年には万里の長城のはるか南まで金の領土を征服・併合していた。翌1214年、チンギスは金と和約を結んでいったん軍を引くが、和約の直後に金がモンゴルの攻勢を恐れて黄河の南の開封に首都を移した事を背信行為と咎め(あるいは口実にして)、再び金を攻撃した。1215年、モンゴル軍は金の従来の首都、燕京(現在の北京)を包囲、陥落させた。のちに後継者オゴデイの時代に中国の行政に活躍する耶律楚材は、このときチンギス・カンに見出されてその側近となっている。燕京を落としたチンギスは、将軍ムカリを燕京に残留させてその後の華北の経営と金との戦いに当たらせ、自らは高原に引き上げた。

西遼・クチュルクへの征服事業

このころ、かつてナイマン部族連合の首長を受け継いだクチュルクは西走して西遼に保護されていたが、クチュルクはそれにつけ込んで西遼最後の君主耶律直魯古から王位を簒奪していた。モンゴル帝国は西遼の混乱をみてクチュルクを追討しようとしたが、モンゴル軍の主力は、このときまでに西夏と金に対する継続的な遠征の10年によって疲弊していた[要出典]。そこで、チンギスは腹心の将軍ジェベに2万の軍を与えて先鋒隊として送り込み、クチュルクに当たらせた。クチュルクは仏教に改宗して地元のムスリム(イスラム教徒)を抑圧していたので、モンゴルの放った密偵が内乱を扇動するとたちまちその王国は分裂し、ジェベは敵国を大いに打ち破った。クチュルクはカシュガルの西で敗れ、敗走した彼はやがてモンゴルに捕えられ処刑されて、西遼の旧領はモンゴルに併合された。この遠征の成功により、1218年までには、モンゴル国家は西はバルハシ湖まで拡大して、南にペルシア湾、西にカスピ海に達するイスラム王朝、ホラズム・シャー朝に接することとなった。

ホラズム・シャー朝への征服事業

1218年、チンギスはホラズム・シャー朝に通商使節を派遣したが、東部国境線にあるオトラルの統治者イネルチュクが欲に駆られ彼らを虐殺した(ただし、この使節自体が征服事業のための偵察・挑発部隊だった可能性を指摘する説もある)。その報復としてチンギスは末弟テムゲ・オッチギンにモンゴル本土の留守居役を任せ、自らジョチ、オゴデイ、チャガタイ、トルイら嫡子たちを含む20万の軍隊を率いて中央アジア遠征を行い、1219年にスィル川(シルダリア川)流域に到達した。モンゴル帝国側の主な資料にはこの時のチンギスの親征軍の全体の規模について、はっきりした数字は記録されていないようだが、20世紀を代表するロシアの東洋学者ワシーリィ・バルトリドは、その規模を15万から20万人と推計している。モンゴル軍は金遠征と同様に三手に分かれて中央アジアを席捲し、その中心都市サマルカンド、ブハラ、ウルゲンチをことごとく征服した。モンゴル軍の侵攻はきわめて計画的に整然と進められ、抵抗した都市は見せしめに破壊された。ホラズム・シャー朝はモンゴル軍の前に各個撃破され、1220年までにほぼ崩壊した。

ホラズム・シャー朝の君主スルターン・アラーウッディーン・ムハンマド、カスピ海南東部のアーバースクーン島にて他界する。(『集史』パリ本)

ホラズム・シャー朝の君主アラーウッディーン・ムハンマドはモンゴル軍の追撃を逃れ、はるか西方に去ったため、チンギス・カンはジェベとスベエデイを追討に派遣した。彼らの軍がイランを進むうちにアラーウッディーンはカスピ海上の島で窮死するが、ジェベとスベエデイはそのまま西進を続け、カフカスを経て南ロシアにまで達した。彼らの軍はキプチャクやルーシ諸公など途中の諸勢力の軍を次々に打ち破り、その脅威はヨーロッパにまで伝えられた。

一方、チンギス・カン率いる本隊は、アラーウッディーンの子でアフガニスタン・ホラーサーンで抵抗を続けていたジャラールッディーン・メングベルディーを追い、南下を開始した。モンゴル軍は各地で敵軍を破り、ニーシャープール、ヘラート、バルフ、メルブ(その後二度と復興しなかった百万都市)、バーミヤーンといった古代からの大都市をことごとく破壊、住民を虐殺した。アフガニスタン、ホラーサーン方面での戦いはいずれも最終的には勝利したものの、苦戦を強いられる場合が多かった。特に、ジャラールッディーンが所領のガズニーから反撃に出た直後、大断事官シギ・クトク率いる3万の軍がジャラールッディーン軍によって撃破されたことに始まり(パルワーンの戦い)、バーミヤーン包囲戦では司令官だったチャガタイの嫡子モエトゥゲンが流れ矢を受けて戦死し、チンギス本軍がアフガニスタン遠征中ホラーサーンに駐留していたトルイの軍では、離反した都市を攻撃中に随伴していた妹トムルンの夫で母方の従兄弟でもあるコンギラト部族のチグウ・キュレゲンが戦死するなど、要所で手痛い反撃に見舞われていた。

アフガニスタン・ホラーサーン方面では、それ以外のモンゴル帝国の征服戦争と異なり、徹底した破壊と虐殺が行なわれたが、その理由は、ホラズム・シャー朝が予定外に急速に崩壊してしまったために、その追撃戦が十分な情報収集や工作活動がない無計画なアフガニスタン・ホラーサーン侵攻につながり、このため戦況が泥沼化したことによるのではないかとする指摘も近年、モンゴル帝国史を専門とする杉山正明らによって指摘されている[6]。

チンギス・カンはジャラールッディーンをインダス川のほとりまで追い詰め撃破するが、ジャラールッディーンはインダス川を渡ってインドに逃げ去った。寒冷なモンゴル高原出身のモンゴル軍は高温多湿なインドでの作戦継続を諦め、追撃を打ち切って帰路についた。チンギスは中央アジアの北方でジェベ・スベエデイの別働隊と合流し、1225年になってようやく帰国した。

最後の遠征

西征から帰ったチンギスは広大になった領地を分割し、ジョチには南西シベリアから南ロシアの地まで将来征服しうる全ての土地を、次男チャガタイには中央アジアの西遼の故地を、三男オゴデイには西モンゴルおよびジュンガリアの支配権を与えた。末子トルイにはその時点では何も与えられないが、チンギスの死後に末子相続により本拠地モンゴル高原が与えられる事になっていた。しかし、ハーン位の後継者には温厚な三男のオゴデイを指名していたとされる。

これより前、以前に臣下となっていた西夏の皇帝は、ホラズム遠征に対する援軍を拒否していたが、その上チンギスがイランにいる間に、金との間にモンゴルに反抗する同盟を結んでいた。遠征から帰ってきたチンギスはこれを知り、ほとんど休む間もなく西夏に対する懲罰遠征を決意した。1年の休息と軍隊の再編成の後、チンギスは再び戦いにとりかかった。

1226年初め、モンゴル軍は西夏に侵攻し、西夏の諸城を次々に攻略、冬には凍結した黄河を越えて首都興慶(現在の銀川)より南の都市霊州までも包囲した。西夏は霊州救援のため軍を送り、黄河の岸辺でモンゴル軍を迎え撃ったが、西夏軍は30万以上を擁していたにもかかわらず敗れ、ここに西夏は事実上壊滅した。

翌1227年、チンギスは興慶攻略に全軍の一部を残し、オゴデイを東に黄河を渡らせて陝西・河南の金領を侵させた。自らは残る部隊とともに諸都市を攻略した後、興慶を離れて南東の方向に進んだ。『集史』によれば、南宋との国境、すなわち四川方面に向かったという。同年夏、チンギスは夏期の避暑のため六盤山に本営を留め、ここで彼は西夏の降伏を受け入れたが、金から申し込まれた和平は拒否した。

ところがこのとき、チンギスは陣中で危篤に陥った。このためモンゴル軍の本隊はモンゴルへの帰途に就いたが、西暦1227年8月18日、チンギス・カンは陣中で死去した[3]。『元史』などによると、モンゴル高原の起輦谷へ葬られた[7]。これ以後大元ウルス末期まで歴代のモンゴル皇帝たちはこの起輦谷へ葬られた。

彼は死の床で西夏皇帝を捕らえて殺すよう命じ、また末子のトルイに金を完全に滅ぼす計画を言い残したという。チンギス・カンは一代で膨張を続ける広大な帝国を作り、その死後には世界最大の領土を持つ帝国に成長する基礎が残された。

陵墓と祭祀

チンギス・カンの死後、その遺骸はモンゴル高原の故郷へと帰った。『元史』などの記述から、チンギスと歴代のハーンたちの埋葬地はある地域にまとまって営まれたと見られているが、その位置は重要機密とされ、『東方見聞録』によればチンギスの遺体を運ぶ隊列を見た者は秘密保持のために全て殺されたという。また、埋葬された後はその痕跡を消すために一千頭の馬を走らせ、一帯の地面を完全に踏み固めさせたとされる。チンギスは死の間際、自分の死が世間に知られれば直ちに敵国が攻めてくる恐れがあると考え、自分の死を決して公表しないよう家臣達に遺言したと言われている。

チンギス・カンの祭祀は、埋葬地ではなく、生前のチンギスの宮廷だった四大オルドでそのまま行われた。四大オルドの霊廟は陵墓からほど遠くない場所に帳幕(ゲル)としてしつらえられ、チンギス生前の四大オルドの領民がそのまま霊廟に奉仕する領民となった。元から北元の時代には晋王の称号を持つ王族が四大オルドの管理権を持ち、祭祀を主催した。15世紀のモンゴルの騒乱で晋王は南方に逃れ、四大オルドも黄河の屈曲部に移された。こうして南に移った四大オルドの民はオルドス部族と呼ばれるようになり、現在はこの地方もオルドス地方と呼ばれる。オルドスの人々によって保たれたチンギス・カン廟はいつしか8帳のゲルからなるようになり、八白室(ナイマン・チャガン・ゲル)と呼ばれた。

一方、チンギス・カンの遺骸が埋葬された本来の陵墓は八白室の南遷とともに完全に忘れ去られてしまい、その位置は長らく世界史上の謎とされてきた。現在中華人民共和国の内モンゴル自治区に全国重点文物保護単位であるオルドス市の成吉思汗陵(中国語版)とウランホト市の成吉思汗廟(中国語版)があるが、前者は1950年代にウランフと周恩来の後押しで移動を重ねていた八白室を内モンゴルに戻して固定施設に変更して建設したもので、後者は1940年代に当時の満州国興安総省に建てられたものであり、この場所やその近辺にチンギスが葬られているわけではない。

冷戦が終結してモンゴルへの行き来が容易になった1990年代以降、各国の調査隊はチンギス・カンの墓探しを行い、様々な比定地を提示してきた。しかしモンゴルでは土を掘ることを嫌う風習と民族の英雄であるチンギス・カンの神聖視される墓が外国人に発掘されることからこれに不満を持つ人が多いという。

2004年、日本の調査隊は、モンゴルの首都であるウランバートルから東へ250キロのヘルレン川(ケルレン川)沿いの草原地帯にあるチンギス・カンのオルド跡とみられるアウラガ遺跡の調査を行い、この地が13世紀にチンギス・カンの霊廟として用いられていたことを明らかにした。調査隊はチンギス・カンの墳墓もこの近くにある可能性が高いと報告したが、モンゴル人の感情に配慮し、墓の捜索や発掘は行うつもりはないという。

シカゴ大学のジョン・ウッズ(英語版)教授も2001年にヘンティー山脈の丘陵地において、高さ約2.7~3.6メートルの石積みの壁が断続的に約3.2キロ続く遺構を確認、『元朝秘史』にある「古連勒古(クレルグ)」に比定し、チンギス・カンはじめモンゴル王族(元朝皇帝)の陵墓である可能性が高いと示唆するが、発掘調査には至っていない。

また2009年、中国大連在住のチンギス・カンの末裔とされる80歳の女性が「チンギス・カン陵墓が現在の四川省カンゼ・チベット族自治州にあることは、末裔一族に伝わる秘密であった」と発表し、現地調査でも証言と一致する洞窟が確認されたため、中国政府も調査を開始した[8]

2015年、チンギス・カンの墳墓が周辺にあるとされるブルカン・カルドゥンが世界遺産となった。