2-17 タンスの底の虎の子

九二式重爆撃機

タンスの底にしまい込みすぎて使いモノにならなくなったのが、”化物”といわれた陸軍の九ニ式重爆撃機(註1)。当時としてはその長大な航続距離と、ボリュームのある爆弾搭載量にメをつけた陸軍が、昭和六年ドイツのユンカース社から六機買込んだ。一説によれば、台湾からフィリピンのコレヒドール要塞を狙うのが目的であったともいうが、この巨大な四発機は”軍機密”扱いで、一般の目にふれたのは昭和十五年一月に行われた観兵式のおり、東京の上空をゴオーッと一回駆けぬけたぐらいというキの使いようであった。

乗員は一0名、翼内を立ったままで歩行できたというこのデカイやつは、全幅四四メートル、全長二三メートル二0、自重一五トン余り、これに爆弾を最大五トンの量を積込むと、スピードは二00キロで息がキレたという。

それでも浜松から平壌に飛んだり、滞空訓練では一三時間も浮いていたこともあるという。ともあれ極秘のまま旧式となって実戦にも出ずその使命は終った。

浜松の爆撃中隊は昭和二年、八七式重爆(註2)四機で編成されたという。ドイツから図面を買って川崎航空機で仕上げたこのセミ国産機は、それでも一トンの爆弾を積んで飛び回るように出来上がった。

みたところ、飛行艇のような高翼一枚で、その中心点にエンジンが轟々とうなる仕組みであったから、後席の機銃射手はこの轟音とあわせて流れくる風圧でクタビレた。それでも満州事変が始まると、満洲に出掛けて”皇軍の翼”として動き回った。まことにこの動き回るという表現にふさわしい活躍であったが、陸軍爆撃隊の実戦部隊としては大いに成長をしたようである。(全文)

註1) 陸軍の九ニ式重爆撃機

九ニ式重爆撃機(キ20)

三菱内燃機製造(航空機)がドイツ、ユンカース社から G.38旅客機の爆撃機型 K.51の製造ライセンスを取得して陸軍向けに製作した四発の重爆撃機。極秘裏に試作機の開発が進められた。試作1号機の初飛行は昭和6年(1931年)10月。昭和10(1935年)までに6機が製作された。

1928年(昭和3年) ユンカース社で K.51の設計図が完成

K.51の製造権(ライセンス)を三菱が取得

1929年(昭和4年) 11月 ドイツでG.38 初飛行

1930年(昭和5年) 2機分の機体部材、部品を購入 エンジンは L.88 四基に決定

ユンカース社から技術者を招聘、陸軍向けの機体改修

1931年(昭和6年)10月 試作初号機が完成 各務原飛行場で初飛行

1932年(昭和7年) 二号機が完成 半年後に三号機が完成

一号機、二号機はユンカース社製の機体をノックダウン

半年毎に一機を製作 三号機からは部品を国産化

1935年(昭和10年) 五号機、六号機が完成

1940年(昭和15年)1月 観兵式出版共同三機が編隊飛行

六号機が完成した昭和10年(1935年)、大型機もロールバッハ機から始まる全金属モノコック、低翼単葉、引込脚の近代輸送機の時代に突入していた。

1933年(昭和8年 皇紀2592年)、キ20の試作番号が与えられ九ニ式重爆撃機として準制式採用されたが、ユンカース構造のこの重爆撃機はその後6機の製造をもって開発が中止となった。

九ニ式重爆撃機 諸元

エンジン:一号機~四号機 ユ式一型(ユンカースL.88)液冷直列12気筒800hp x4

五号機・六号機 ユ式ユモ型(ユンカース ユモ204)液冷直列対向型720hp x4

乗員:10名 全金属製骨格、片持ち式主翼、波板(ユンカース外板)応力外皮構造四発機

・全幅: 44.00m ・全長: 23.20m ・全高: 7.00m ・自重: 14,912kg ・全備重量: 25,488kg

・最大速度: 200km/h ・航続距離: 2,000km

・武装:7.7mm旋回機銃x8(機首x2 左翼後上方x2左翼後下方x1 右翼後上方x2右翼後下方x1

20mm旋回機関砲x1(胴体上方x1) 爆弾 2,000kg 最大5,000kg

九ニ式重爆撃機を題材にした本

「おばけと呼ばれた巨大機 ある陸士十九期技術者の軌跡」

末里周平 著 中央公論事業出版 2005年(平成17年)12月出版

ユンカース G.38

ドイツ、ユンカース社が開発した全金属製多鋼管桁の片持ち式主翼、波形応力外皮構造の4発旅客機、輸送機。初飛行は 1929年11月(飛行重量13トン 飛行時間25分間)。

その後2機が製作された。(初号機 D-2000/D-AZUR 2号機 D-2500/D-APIS)

全翼機構想の分厚い主翼が特徴、主翼内部には機内スペース(客室)が設けられた。

性能向上のためエンジンを換装している。

1929年 エンジン:L55 V型12気筒(ガソリンエンジン)x2

L.8 直列6気筒(ディーゼルエンジン)x2 合計出力 1,971hp

1931年 エンジン:L.8 x2 L.88 直列12気筒(ディーゼルエンジン)x2 合計出力 2,366hp

1932年 エンジン:L.88 x4 合計出力3,154hp

1934年 エンジン:ユンカース ユモ204 x4 合計出力 2,880hp

1931年 D-2000/D-AZUR ルフトハンザドイツ航空に就航

1936年 D-2000/D-AZUR 事故で破損 退役

1941年 D-2500/D-APIS 空襲で破壊

日本での運用

三菱が G.38の爆撃機型 K.51の製造ライセンスを買取り陸軍向けに6機を製作。

G.38 諸元

エンジン:1929年 L.55 x2 L.8 x2 合計出力 1,971hp

1931年 L.8 x2 L.88 x2 合計出力 2,366hp

1932年 L.88 x4 合計出力 3,154hp

1934年 ユモ204 x4 合計出力 2,880hp

乗員:7名 乗客30名(D-AZUR) 34名(D-APIS) 全金属製波板応力外皮構造4発旅客機

・全幅: 44.00m ・全長: 23.21m ・全高:7.20m ・自重: 14,920kg ・全備重量: 24,000kg

・最大速度:225km/h ・巡航速度: 175km/h ・巡航高度: 3,690m ・航続距離: 3,460km

註2) 八七式重爆撃機

八七式重爆撃機

川崎造船所飛行機部が陸軍向けに開発した全金属製、パラソル翼単葉双発(主翼中心部上に前後に並べて取付)爆撃機。初飛行は大正15年(1926年)2月。

陸軍は丁式二型爆撃機に代わる爆撃機の開発を川崎に指示した。川崎はドイツ、ドルニエ社に設計を依頼、ドルニエ社は自社で開発したDo.J ワール飛行艇を基に、陸上型の Do.N を設計した。設計完了後ドルニエ社は リヒャルト・フォークト技師等7名を川崎に派遣し川崎で試作機2機を完成させた。

エンジンは BMW Ⅵを国産化した「ベ式」発動機を予定していたが国産化の遅れからイギリス製エンジン ネイピア・ライオン搭載した。試作1号機は大正15年(1926年)1月に完成、2月に初飛行が成功した。

昭和3年(1928年 皇紀2587年)に 八七式重爆撃機として制式採用された。昭和7年(1932年)までに川崎で28機(内、試作機2機)が生産された。

速度、安定性に問題があった機体だが、満州事変では陸軍爆撃機の中核として使用された。速度、安定性に問題があった機体だったが 満州事変では陸軍爆撃機の中核として使用され、昭和10年(1935年)頃まで使用された。

八七式重爆撃機 諸元

エンジン:川崎ベ式四五0馬力(BMW Ⅵ)水冷V型12気筒450hp x1

乗員:6名 全金属製、パラソル翼単葉双発(中央前後)爆撃機

・全幅: 26.80m ・全長: 18.50m ・全高: 5.25m ・自重: 5,100kg ・全備重量: 7,700kg

・最大速度: 180km/h ・上昇限度: 5,000m ・航続時間: 6時間

・武装:7.7mm機銃x5(前方及び後方 旋回機銃x4 後方旋回機銃x1) 爆弾 最大1,000kg

八七式軽爆撃機

三菱内燃機製造が陸軍向けに海軍の 一三式艦上攻撃機(木製骨組羽布張り、複葉複座単発)を陸軍仕様に改造した機体。試作機は大正15年(1926年)3月初飛行。

大正14年(1925年)陸軍は新型軽爆撃機の開発を中島、川崎、三菱の三社に命じた。

三菱は実績のある一三式艦上攻撃機を陸軍向けに改造した機体(2MB1)を提出した。その後、新規に開発した機体(2MB2)も審査に提出することとした。

試作機(2MB1)は大正15年(1926年)3月に完成、6月に他の二社の機体(中島はブレゲー19B2改良機、川崎はドルニエDo.Cの改良機)と比較審査が行われた。その結果、三社の機体はいずれも陸軍の要求性能に達していなかったが、製造実績があり陸軍の要求に最も近い三菱の機体(2MB1)が仮制式採用となった。

その後、三菱の新規開発機(2MB2)鷲型試作軽爆撃機が完成、一三式艦攻改造機(2MB1)とで比較審査が行われた。改造機の方が性能がより優れていたため、昭和3年(1928年 皇紀2587年)八七式軽爆撃機として制式採用された。

満州事変初期まで使用され、その後八八式軽爆撃機の部隊配備が進み前線から退いた。昭和4年(1929年)末で生産は終了、生産機数は48機。

昭和3年の時点から陸軍は重爆撃機(八七式重爆撃機)と軽爆撃機(八七式軽爆撃機)を持つが、重爆撃機は1,000kg(1トン)程度までの爆弾搭載量、軽爆撃機は500kg程度までの爆弾搭載量で反復攻撃できる機体と定義していた。

八七式軽爆撃機 諸元

エンジン:ヒ式四五0馬力(イスパノスイザ)水冷V型12気筒450hp x1

乗員:2名 木製骨組羽布張り、複葉複座単発 軽爆撃機

・全幅: 14.80m ・全長: 10.00m ・全高: 3.60m ・自重:1,800kg ・全備重量: 3,300kg

・最大速度: 185m/h ・上昇限度: 4,275m ・航続距離: 420km ・航続時間:3時間

・武装:7.7mm機銃x4(前方固定x2 後方旋回x2) 爆弾 最大500kg

鷲型試作軽撃機

三菱内燃機製造が陸軍向けに製作した木金属混合骨格羽布張り複葉(一葉半)複座単発試作軽爆撃機。初飛行は大正15年(1926年)12月。

大正14年(1925年)、陸軍の軽爆撃機競争試作時に三菱は一三式艦攻改造機(2MB1)と共にアレクサンダー・バウマン技師の指導のもとに仲田信四郎技師を設計主務者として開発したもう1機の試作機 鷲型試作軽爆撃機(2MB2)を遅れて提出した。

機体(2MB2)は大正6年12月に完成、次いで艦攻改造機(2MB1)との比較審査が行われた。一葉半の主翼を持つ鷲型試作軽爆(2MB2)は速度、搭載量で艦攻改造機(2MB1)を上回っていたが製造コストの点で不採用となった。仮採用となっていた艦攻改造機が昭和3年八七式軽爆撃機として制式採用された。

鷲型試作軽爆撃機 諸元

エンジン:ヒ式四五0馬力水冷V型12気筒450hp x1

乗員:2名 木金属混合骨格、一葉半複座単発試作軽爆撃機

・全幅: 20.00m ・全長: 9.85m ・全高: 4.10m ・自重: 2,100kg ・全備重量: 3,646kg

・最大速度: 210km/h ・実用上昇限度: 6,000m ・航続時間: 3時間

・武装: 7.7mm機銃x4(前方固定x2 後方旋回x2) 爆弾 700kg

このタイトルから

超重爆撃機のこと

おおばさんは九ニ式重爆撃機を「タンスの底の虎の子」と例えました。今、「タンス」も「虎の子」という言葉もほとんど使われていません。この本が出版された50年前、この「例え」のニュアンスはこれで充分に伝わりました。近年、九ニ式重爆撃機のことが書かれた本や資料も見かけるようになりました。

・本 2005年(平成17年)出版 「おばけと呼ばれた巨人機」

・ブログ 2016年(平成28年)投稿 「幻の兵器 最初で最後の四発重爆 九ニ式重爆撃機」

・論叢 2017年(平成29年)掲載 「ユンカースの世界戦略と日本 1919~1933」

これをもとにウイキペディアの記事を少しばかり補足してみました。

超重爆 九ニ式重爆撃機

大正15年(1926年)当時陸軍航空本部総務部長 小磯国昭少将(後の第41代首相)が遠距離爆撃機隊構想を航空本部長に意見、具申したことから陸軍の長距離爆撃機の研究、開発が始まった。小磯少将の遠距離爆撃機の構想とは次のようなものであった(回想)。

「元来、ソ連や支那と戦争する場合に使用する遠距離爆撃機の飛行半径は長いほど便利であることは相違ないが、これとて一定の限度を決定しておくのでなければ飛行機製作上の設計にも困る訳である。そこで日本陸軍の立場において米国と開戦することは極力避くべきであるが好むと好まぬとにかかわらず万一ということを考えて置かねばならぬ、したがって台湾を基地としてマニラとの間を往復し、なおマニラ上空において三十分内外活動し得る飛行機が得られるならばソ連や支那に対する爆撃機としても優に役に立つだろうと考えた。これが日本で設計することもよいが外国にこの種のものがあるならば取りあえずライセンスを買って試作して見てはどうだろうかと思い本部長に意見を具申したところ面白かろう、やってみようということになった。技術部に頼んで研究して貰ったところ丁度ドイツ、ユンカー会社のユンカー十型と称したと記憶するが一つ恰好なものが見つかった。そこで三菱常務渋谷米太郎を呼んで一つやってみる考えはないか、設計費は航空本部で持ち、出来上がったら引き続き製作注文するという条件で引き受けないかと問うてみた」

(・ユンカー十型はユンカースJ型 ・当時の航空本部長は井上幾太郎 ・三菱常務は同郷(山形県)で知己)

航空本部から技術部、技術関係者の意見を容れて「超重爆撃機設計試作要領」が提出された。この時航空本部小磯少将の下で技術主任として陸軍の開発を担当するのは香積見弼大佐(後少将)。提出された設計試作要領書の陸相決裁が降りたのは昭和3年(1928年)2月。

遠距離爆撃機(超重爆撃機)試作の対象になったのが、ユンカース社で開発、設計中のK.51爆撃機。このK.51の原型 G.38旅客機は製作中であった。

超重爆撃機の具体的開発方針が決定したのは昭和4年(1929年)4月。

陸軍の指示のもとに三菱がユンカース社から製造ライセンスを取得して細部設計基礎事項を決定したのは昭和4年(1929年)12月。三菱のユンカース社とのライセンス契約は次のようなものであった。

1)全金属製航空機の設計と製造で過去20年間に獲得した知識と経験

2)既述のとおり全特許権の利用

3)上記のタイプの全ての及びユンカース航空機の組立に必要な特殊な設備と詳細な設計図

4)貴社(三菱)の要員を養成するための能力のある技師と職工長(貴社(三菱)の経費で)

5)ユンカースの工場で貴社(三菱)の技師、職工長の訓練と養成(貴社(三菱)の経費で)

これに基ずきK.51 2機分(1、2号機)の部材、部品が三菱からユンカース社に発注され、3号機以降は三菱で国産化することになった。国産化の設計主務者として仲田信四郎技師がこれに当たった。K.51はベルサイユ条約の関係から軍用機の開発を目的として設立したスウェーデンの子会社のスタッフが担当した。

昭和4年(1929年)11月6日 ドイツでG.38旅客、輸送機が初飛行。この時の飛行重量は13トン、飛行時間25分間。翌7日、1時間の試験飛行、飛行重量16トン。11日は日本の陸、海軍の諸氏並び公使が試験飛行に招待された。

昭和5年(1930年)からK.51の組立治具、機体加工用の特殊工作機械、特殊工具がユンカース社から引渡され、搭載エンジンはL.88と決まった。次いで主要部品が各務原に届き、銃座の増設、重量増加に伴う機体構造の強化等がユンカース技術者の指導のもとで三菱が設計変更、改造をし、極秘裏に機体改修が進められた。この間、ユンカース技術者は原材料ジュラルミンを製造していた住友金属にユンカース方式の波板製造方法の技術指導を行った。

昭和6年(1931年)春、超重爆撃機と名付けられた試作一号機が完成。10月26日各務原飛行場で初飛行、飛行テストに合格。(ユンカース社からもテストパイロットが派遣された)

昭和7年(1932年)、二号機が完成、半年後に三号機完成。昭和8年(1933年 皇紀2592年)四号機が完成、超重爆撃機にキ20のキ番号が与えられ九ニ式重爆撃機として準制式採用された。機体は飛行第七聯隊(浜松)に運ばれ、超重爆隊の特列任務部隊が編成された。

この頃、たまに飛行する超重爆を見た他の部隊の隊員がこの超重爆を「化物」とか「おばけ」と呼んでいた。(具体的な形、名称を口にできなかったものと思われる)

昭和10年(1935年)組立工場の火災もあり遅れてエンジンをユンカース ユモ204に替えた五号機、六号機が完成。この時点でユンカース波板構造の九ニ式重爆(K.51)は飛行速度の点で軍用機としては時代遅れ、旧式化していた。

支那事変、ノモンハン事件でも使用されることはなく、昭和15年1月の観兵式(昭和14年11月の天長節とも)で帝都(東京)上空を3機編隊で飛行したのが東京市民が超重爆を仰ぎみる最初であり最後であった。その後、航空国防博覧会、所沢の航空記念館で展示され、1機が分解され記念館倉庫に終戦まで保管されていた。

ユンカースでは陸軍の超重爆撃機のことを次のようにまとめている。

「日本陸軍は超大型重爆撃機として(ユンカースで)開発されたJ.38を改良して遠距離爆撃機を作ることにしたのだが、ライセンスと要員派遣(ユンカースより)を踏まえ、初号機は1931年(昭和6年)春に完成、飛行テストに合格したあと合計6機が製作された。しかしそれは極秘プロジェクトであった。日本ではこのマシーンはトップシークレットだった」

ユンカースではこの超大型輸送機のことをJ.38 と名付け、軍用型も同じ名称(J.38)で呼んでいた。旅客型が G.38 軍用型が K.51 となったのはドイツ再軍備宣言(1935年)後のことである。

陸軍の爆撃隊のこと

陸軍の爆撃隊の誕生の経緯はテーマ第一部鳥のようにタイトル1-22)爆撃隊誕生 丁式二型(ファルマンF60)、タイトル1-23)双発練習機第一号 戊式一型(コードロンG6)の中で 大正陸軍の飛行隊「爆撃隊」のこと として書きました。

大正4年(1915年)航空大隊が編成され、大正6年(1917年)飛行大隊に改編、大正14年(1925年)飛行聯隊 に改編されます。この飛行聯隊に爆撃を専任とする部隊、飛行第七聯隊(浜松)が編成されます。満州事変が勃発、飛行第七聯隊の一爆撃中隊が満洲に派兵され、この飛行中隊が浜松から補充を受けつつ飛行大隊として満洲の爆撃隊として発展していきます。満州の爆撃隊のことは 本 「日本陸軍のアジア空襲 満洲侵略と陸軍飛行第一二大隊」によります。

陸軍の爆撃隊 飛行第七聯隊(丁式二型~八七式重爆撃機まで)

大正10年(1921年) フランスからファルマンF60を16機購入、丁式二型(爆撃機)と命名

大正12年(1923年) 丁式二型の操縦訓練用としてフランスからコードロンG6 3機を購入

戊式一型(練習機)と命名。 飛行大隊のなかに爆撃隊ができる

大正14年(1925年) 飛行大隊は飛行聯隊に改編される

12月 爆撃専任部隊として飛行第七聯隊が爆撃隊と練習部をもって

立川で編成される

大正15年(1926年)10月 飛行第七聯隊は 丁式二型、戊式一型をもって浜松に移る

昭和3年(1928年) 飛行第七聯隊に 八七式重爆撃機、八七式軽爆撃機が配備される

この時点での飛行第七聯隊の構成は ・本部(浜松) ・第一大隊(重爆2個中隊) ・第二大隊(軽爆2個中隊) ・練習部 ・材料廠。中隊の機体編成は爆撃中隊 6機 軽爆中隊 9機。

昭和6年(1931年)9月 満州事変勃発

昭和6年(1931年)11月

飛行第七聯隊(浜松)で飛行第七大隊第三中隊(軽爆隊)が編成され満州に派兵される

八七式軽爆撃機 9機をもって 奉天へ

昭和6年(1931年)12月

飛行第七聯隊から八七式重爆撃機 4機をもって飛行第六大隊第一中隊とし関東軍

隷下に入る 天西飛行場に展開

昭和7年(1932年)1月

爆撃隊は浜松に帰還 軽爆隊(飛行第七大隊第三中隊)は満州の留まる

この年、飛行第七聯隊に八八式軽爆撃機が配備される

昭和7年(1932年)6月

飛行第七大隊第三中隊(軽爆隊・満州)に飛行第七聯隊(浜松)から重爆隊を満州に派遣

軽爆隊と合わせて飛行第一二大隊が編成される

飛行第一二大隊の編成:司令部 公主嶺 第一中隊(重爆1中隊) 第二中隊(軽爆1中隊) 軽爆撃機 八八式軽爆撃機6機 重爆撃機 八七式重爆撃機4機

昭和8年(1933年)2月

飛行第一二大隊 熱河作戦を支援 12月 新京に帰還

昭和8年(1933年)8月

飛行第七聯隊(浜松)の練習部から 浜松陸軍飛行学校が設立される

昭和9年(1934年)、飛行第一二大隊は機種を改変、飛行第一二聯隊となります。戦場は満州から北支、中支へと移っていきます。このことは次のタイトル2-18)「ズボンを履いた爆撃機 九三式重」 2-19)「重より軽がよかった 九三式双軽」に続けます。 (H31・3・31)

このタイトルの挿し絵から

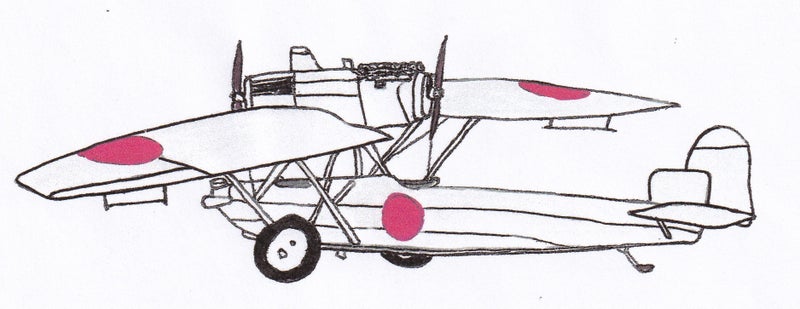

上の絵 九ニ式重爆撃機の全景、ユンカース社が撮った写真をもとに描かれたものと思われます。とすれば、エンジンはL.88。二枚の水平尾翼で支えている三枚の垂直尾翼は方向舵の力を分散させるためとあります。

中の絵 橇もついたタンデム2輪の脚主輪の構成が分かり易く描かれています。主翼下面に取り付けられたゴンドラ式の銃座、ユンカースのオリジナル、それとも日本陸軍の発想でしょうか。

下の絵 八七式重爆撃機です。水上機を陸上機に、ワール飛行艇と見比べてみるのも一興です。

航空機に関する最近のニュース

’19 3/10 エチオピア航空のボーイング737MAX8 が墜落

3/29 事故原因は失速防止システムの誤作動の可能性