学生の時期に沖縄の歴史にいたく興味をいだいたことがある。というのは、古い時代の沖縄県にはかなり特異な土地制度があったといわれていたからである。その制度とは、一種の共産主義的な土地所有制度であり、それは土地割替の慣行に現れている。

通常、土地(耕作地、農地)は、私的性格を帯びやすく、一家族の先取し開墾した土地は、そこにその家族成員の労働が投下されているため、その家族の私的財産となりやすい。これは古今東西どこでもそうである。近代に市民社会の哲学者ジョン・ロックが私有財産制度の正当性を根拠づけたのも、そのような理屈であった。しかし、現今の私有財産は、ジョン・ロック風の理屈づけでは根拠づけられないことは言うまでもない。例えばビル・ゲイツのような人物が巨額の有産を持つのは、かれが投下した労働のためであるなどと誰が信じるだろうか? そこに現在の金融システムが作用していることは疑いない。

ところが、沖縄の「共産主義的土地制度」は、決して沖縄だけの専売特許ではなかった。かつてのインカ帝国でも、その存在が疑われているが、もっとも近いところでは、トルコ支配下のエジプトの土地制度がそれに近く、またロシア帝国でも近代にそのような土地制度が存在したといわれている。いや、近代どころか、ソ連時代になっても存続しており、それが最終的に終焉したのは、いわゆるスターリンの上からの強制的集団化によってであった。つまり、その終期は1930年前後のことである。

この「共産主義的土地制度」とされているものは、細部においては、地域によって異なっているが、共通点もある。それは村落の耕地がたしかに村落民(農家)の間に分配されており、少なくとも一定期間は各農家の耕作するところとなっているが、ある期間が経過し不平等が生じると、再配分されるという点にある。その際、平等の基準は所により異なっており、家族内の男性成員数であったり、男女成員数であったり、成人男子数であったりする。そこで、人数の減少した家族は、それに応じて土地を失い、逆に人数を増やした家族は土地割当を増やすことになる。

いったい何故このような土地制度がいろんな時期にいろんな土地に現れたのであろうか? それが大きい疑問であり、その解答の一つは、それが原始共産主義の名残りであるというものである。だが、例えばロシアでは、それが発生したのは、速くとも16、7世紀以降のことであり、むしろ世界史的には近代以降のことである。それ以前のロシアは、広大な土地にわずかな人口しかなく、人口密度のきわめて希薄な土地であった。史料を読む限り、土地はあり余っており、むしろ農夫は、広大な土地の中で、「鎌と鋤とソハーが行く限り、占有・開墾すること>が出来たのである。そして、人口が増えて、そのような自由開墾がもはやできなくなってから、土地割替という共産主義的土地制度は生まれたのである。だが、発生したのは近代であっても、その根底には「アルカイック」(古風な)原理が作用していたと言えなくもないかも知れない。また、注目されるのは、この制度が家族財産の均分相続を厳格な規則にする地域に限定されているという事実である。そこで、それはイギリスやドイツ、フランスなどの地域、つまり西欧には生じるべくもなかった。また、研究者によっては、農夫に対する政府(国家権力)の苛斂誅求、とりわけ人頭税の制度がそのような土地制度を生み出す一つの大きい要因であったことを強調する。つまり、国家権力が村落やその中の家族に対してすでに占有している土地に対して課税する(土地課税)のではなく、個人(男性、男女、成人など)に重い人頭税を課すと、権力に従う中間団体(地方政府や村落など)が各個人の納税を確実にするために、一定の土地片を強制的に保有させるという結果をもたらすようになる、というものである。これはロシアにも、エジプトにも、沖縄にも当てはまる可能性が高い。

実際の沖縄の歴史を見ておこう。といっても、私には沖縄の歴史を詳しく描くための充分な史料があるわけではない。したがって、かなり大雑把な理解になることはことわっておかなければならない。

沖縄には、古くから日本の本州とは独自の政治体制が行われてきたことはよく知られている。とりわけ、15世紀初頭(1406~29年)に尚巴志が中山、北山、南山の勢力を倒し、「琉球王朝」を成立させたことはよく知られていようが、ここではこの出来事を画期として、その前と後の二つの時代を概観することにする。

「琉球王朝」が生まれる前の沖縄の歴史については、詳しい文献史料があるわけではないので、詳細を描くことは難しいが、それでも、社会経済発展を素描することはできよう。

宮古および特に八重山を除き、先史時代の沖縄本島については、ほぼ本土と類似の縄文文化が行われていたことが考古学資料から確からしいと認められている。その住民の生業が狩猟採取経済にあったことは言うまでもない。この生業がどれほどの居住者を扶養する力があったかを直接正確に知る方法はないが、当時の九州の人口密度を参考にして推測すれば、次のような数字が得られる。

縄文時代末期の基準による 弥生時代末期の基準による

沖縄島 207人 3,450人

西表島 50人 827人

宮古島 27人 454人

石垣島 80人 634人

(BC1000年頃) (AD200年以降、年代は不詳)

先史時代の沖縄史については、もちろん分からないことが多いが、まず遺跡数などから見ると、本土の縄文時代の末期から弥生時代初期にかなり増加したにもかかわらず、弥生中期(BC500年~0年頃)に激減していることが注目される。これは、例えば何らかの異常事態、例えば渡来系弥生人の流入による疫病の流行などがあったことを示すものであろうか。しかし、その後、遺跡数は次第に回復してゆく。そして、10世紀になると急激に増加している。こうした遺跡数の増加は、人口のかなり激しい増加を示すものであることは間違いなく、この事実は、沖縄に稲作などの産業技術がこの時期から本格的に導入されてきたことを示している。(これについては、次のページを参照。)

そして、こうした人口増加がかつて(弥生時代の中期~末期)日本の本土で見られたような歴史過程を繰り返す要因となったことは、疑うべくもない。次の画期は決して正確なものではないが、それでも大雑把には次の二つの時期を設定することは可能であろう。

1)900年~1200年

人口増加とともに、いくつかの地点では、各地域に族長的首長が誕生した。これは多数の「間切」が形成され、グスク(城)が建設されてきたことと軌を一にしていた。またそれらの有力者が単なる集落や部族団体のリーダーという性格を超えて、按司(アジ)、根神(ニーガン)などと呼ばれる首長層に成長してきたことと関係していよう。こうした首長階層を生み出した母体となる団体は、例えば後の本土の郷(人口1000人を超える規模)となっていたのではないかと推測する。

2)1200年~1400年

しかし、それにとどまらず、これらの首長層を生み出した母体となる集団は、さらに拡大していったように見える。隣接する集落との戦闘を含む何らかの作用によって、大きい政治的団体が生み出されてゆき、沖縄本島には3つの大きい勢力圏(三山)が成立し、9つの勢力(クニ?)に統合されていったといわれる。これらの勢力が特に覇を競った中心地は、南方の浦添であり、ここを制した勢力が沖縄全体を統括することになるような状況が生まれていたようである。「おもろ」では、大きい勢力を持つに到った人は、「世のヌシ」、「大や」、「テダ(太陽)」と呼ばれていた。かりにこれらの大首長が魏志倭人伝時代の倭のクニの王のようなものに類推できるならば、かれらの統括する集団は、例えば5,000人から10,000人ほどであったと考えられるのではないだろうか。であれば、沖縄本島には、尚巴志の統一頃に、人口4万人をくだらない数が居住していたことになる。

しかし、人口については、後で別の史料との整合性を検討することにしたい。

この時期に今一つ注目されることは、上記の大首長層や統一後の琉球王朝が農業の振興のために行った事柄である。

史料または考古学資料が語るところでは、どうやら大首長や後の王朝国家は、農業を振興するために鉄を積極的に輸入し、鉄材で生産した農具を農民に供給するという活動を積極的に行っていたようである。実は、この点でも沖縄の事例は本土のそれと変わるところはないといえよう。

しかし、生産を組織するため、つまり鉄材を輸入し、鉄製農具を農民に与える/貸し付けるために、ここでもまた、クニグニや王朝は自ら交易国家になり、鉄材を手に入れるために交換財を調達することを余儀なくされていた。実際、この時以降、沖縄本島の勢力は、一方では、もっと南方と西方の宮古・八重山に勢力を拡張するとともに、東南アジアにまで貿易網を拡大し、他方では、東方・北方の日本国、あるいは朝鮮国との交易を行った証拠がある。彼らがこれらの地域にもたらした物品は多様であったであろうが、その最も重要な輸出品が貝(ゴホウラ貝や宝貝、屋久貝=ヤコウガイ)であったことは疑いない。<八重山~沖縄本島~奄美~北九州~九州西岸~北部九州~朝鮮>を結ぶ「貝の道」が存在し、この航路を通って多量の鉄材と貝殻類が運搬されたと推測される。もちろん、品物だけが動いたのではなく、人(海人)もまた沖縄衆といわず日本衆といわず移動していたはずである。

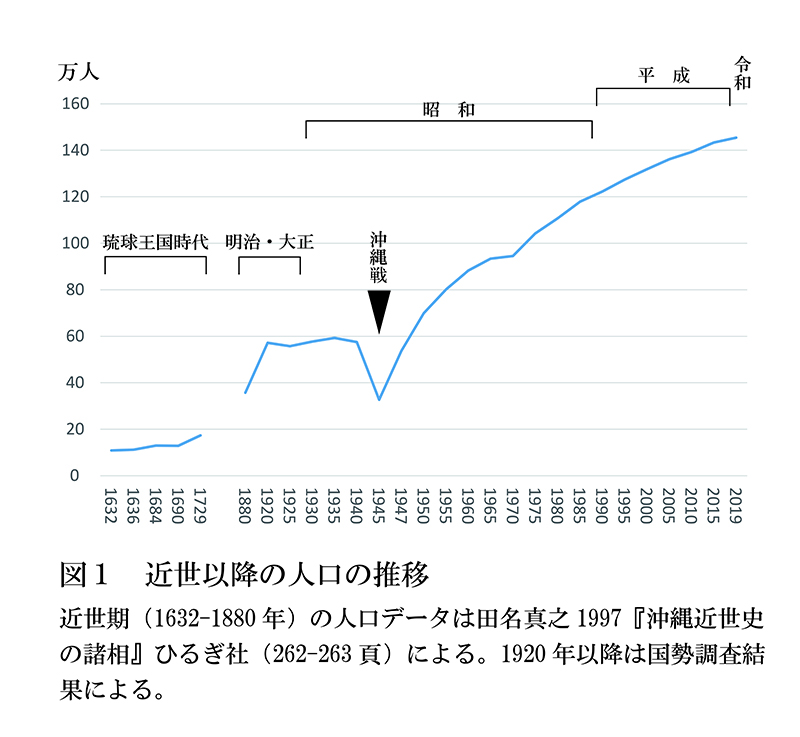

ここで人口に戻り、その後の人口成長について触れておく。

時代は下って戦国時代以降になると、琉球王朝が薩摩藩の実質的な支配下に入ったことは知られていよう。このことの是非はともかく、薩摩藩の史料に残されている琉球の人口に関する史料は貴重といわなければならなだろう。尚巴志による琉球統一から200年後の1632年に薩摩藩が把握していた琉球の総人口は、ほど11万人に増加している。1429年頃の状態(先ほどは少なくとも4万人を大きく超えるとした)と比べると、二倍ほどに増加しているが、ただし対象としている地域と面積が異なっていることに注意しなければならないだろう。

ただこの数字が果たして信頼できるものかどうか確実なことは言えない。というのは、薩摩藩時代の1873年の数字と、それから11年後の明治政府による数字があまりにも違いすぎるからである。この11年間に2倍以上の人口増加はありえない以上、古い数字が人口の全数を捉えたものではない(倍ほどの脱漏があるか、成人男女のみの数字であったか)と解するのが合理的に思われるが、はっきりしたことは不明である。もし1632年の数字を倍にした数値が正確だと想定するならば、1429年頃から1632年のほぼ200年間に3,4倍の人口増加があったと考えるべきかもしれない。

薩摩藩と明治政府の把握した琉球国・沖縄県人口

1632年 108,958人 (薩摩藩時代、琉球)

1721年 167,671人 (同)

1873年 166,782人 (同)

1884年 361,805人 (明治16年)

http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514171645-1.pdf

(続く)