なぜ彼らは山小屋での仕事を選んだのか?「小屋番 八ヶ岳に生きる 劇場版」

八ヶ岳の山小屋で働く人々の姿を追ったドキュメンタリー映画「小屋番 八ヶ岳に生きる 劇場版」を観ました。

僕は16年前の事故で脊髄損傷になり、今は車椅子での生活ですが、事故に遭う以前はアウトドア大好き人間でした。

トレイルランニングで山を走ってはいましたが、本格的な登山はやっていませんでした。

それでも登山家の書いた本や山岳ドキュメンタリーは昔から好きだったので、この映画も興味深く観ました。

八ヶ岳は“コヤガタケ”と呼ばれるほど沢山の山小屋が存在する場所なのだそうです。その山小屋を山岳写真家の菊池哲男さんが訪ね歩きながら、そこで働く人々の姿や、彼らの山小屋生活への思いを記録した映画です。

山小屋での生活は大変です。電気は通っていても、水道が通っていない小屋もあります。そんな小屋では、湧き水を冬の間に凍らせて、それを溶かしながら使っています。

さらに大変なのは、食料や生活用品の運搬です。「歩荷(ぼっか)」と言って、30〜40キロある荷物を背負い、数時間かけて麓から山小屋まで人力で運びます。

しかしそんな大変な毎日も関わらず、ここで働く人々の表情はとても活き活きとしています。

山小屋で働くようになったきっかけも皆それぞれ違います。街での生活は合わずやってきた人。親の代から続く山小屋の仕事を引き継いだ人。登山者が安全に山で過ごせるために働く人。

街の生活と比べるとはるかに不便な山での暮らしをなぜ選んだのか?不便であるということは、決して不幸ではありません。不便な生活というのは、常に自分の力と知恵と工夫が要求される生活です。それだけに街の暮らしとは比べようのない達成感、充実感が得られるのだそうです。

僕の大好きな作家でカヌーイストの野田知佑さんの本の中に、よく〝フル・ライフ〟という言葉が出てきます。野田さんは人も住んでいないアラスカの荒野の川をキャンプしながらカヌーで下っていたので、毎日が全身を使った生活でした。それを〝フルライフ〟と呼んでいました。

山小屋には普通に暮らしていける生活設備や電気も通っているので、野田さんの荒野での生活とは違いますが、それでも街の生活では当たり前のことができないことも多く、そういう意味では〝フル・ライフ〟に寄っているのかもしれません。

ある山小屋では、ボランティアで山岳診療所を設置し、そこにはこれもまたボランティアで医師が常駐しています。そして山で怪我をした人や、高山病で体調を崩した人のケアを行なっています。この山小屋の経営者は、この山岳診療所は日本で唯一のものだけれども、これがボランティアではなく、しっかりと採算が取れるような仕組みを作らないといけない、と訴えていました。

またある山小屋では、ベテランの登山家でもある小屋主が、定期的に警察官に対して、山岳救助の訓練を行なっていました。その人は、山での遭難を防ぐために、時には登山者に対して厳しいことを言うのも山小屋の務めだと静かに熱く語っていました。

そんな山と登山者に対する真摯な姿勢が、どの山小屋の人々からも伺えました。

登山をする人にとっては、快適に安全に過ごせる山小屋の存在は当たり前なのかもしれません。しかしその当たり前を支えている、山小屋で働く人々の姿は、プロフェッショナルを超えて、何か崇高なものを感じました。

山が好きな人、そしてもちろん登山をする人は必見のドキュメンタリー映画です。

5年目のBooks HIROKUMAは、戦争と平和について考える本を並べました

今日で神保町の猫の本棚に〝Books HIROKUMA〟を開店してから5年目に入りました。

猫の本棚は2022年の1月に開店したシェア型書店です。これを知った僕はすぐに棚をひとつ借り、自分の書店〝Books HIROKUMA〟を開店しました。

開店以来、赤字経営が続いていますが(笑)、最初から儲けようなんて考えてはいませんでした。それよりもここに棚を持つことで、お金には変えられない素敵な出会いがたくさんありました。

店主の樋口さん、水野さんご夫婦と知遇を得たのはもちろん、他の棚主の方々や、ここでたびたび開かれるトークショーやサイン会、演奏会などのイベントでお会いした作家さんや役者さん、アーティストの方々。普通に生活していてはなかなか体験できない得難い出会いがたくさんありました。

小さな店舗ですが、ここには本を通じて広がる出会いと面白さが溢れています。これからも〝Books HIROKUMA〟を続けていきます!

さて、そんな開店記念日の今日、新たな本を追加してきました。

今週末、衆議院議員選挙が行われます。今回の選挙は、これからの日本の戦争と平和への向き合い方が問われている選挙だと考えています。投票結果によっては、最悪の方向に向かう可能性が大きいと思っています。

昨年の参議院選挙の際、このブログで作家・半藤一利さんの言葉を紹介しました。その言葉を再度以下に記します。

1:国民的熱狂をつくってはいけない。そのためにも言論の自由・出版の自由こそが生命である。

2:最大の危機において日本人は抽象的な観念論を好む。それを警戒せよ。すなわちリアリズムに徹せよ。

3:日本型タコツボにおけるエリート小集団主義(例・旧日本陸軍参謀本部作戦課)の弊害を常に心せよ。

4:国際的常識の欠如に絶えず気を配るべし。

5:すぐに成果を求める短兵急な発想をやめよ。ロングレンジのものの見方を心がけよ。

今こそ、この言葉の意味をしっかりと考え、受け止めるべきだと思います。

今日並べてきたのは、いずれも戦争と平和を考える一助になってほしいと思っている本です。

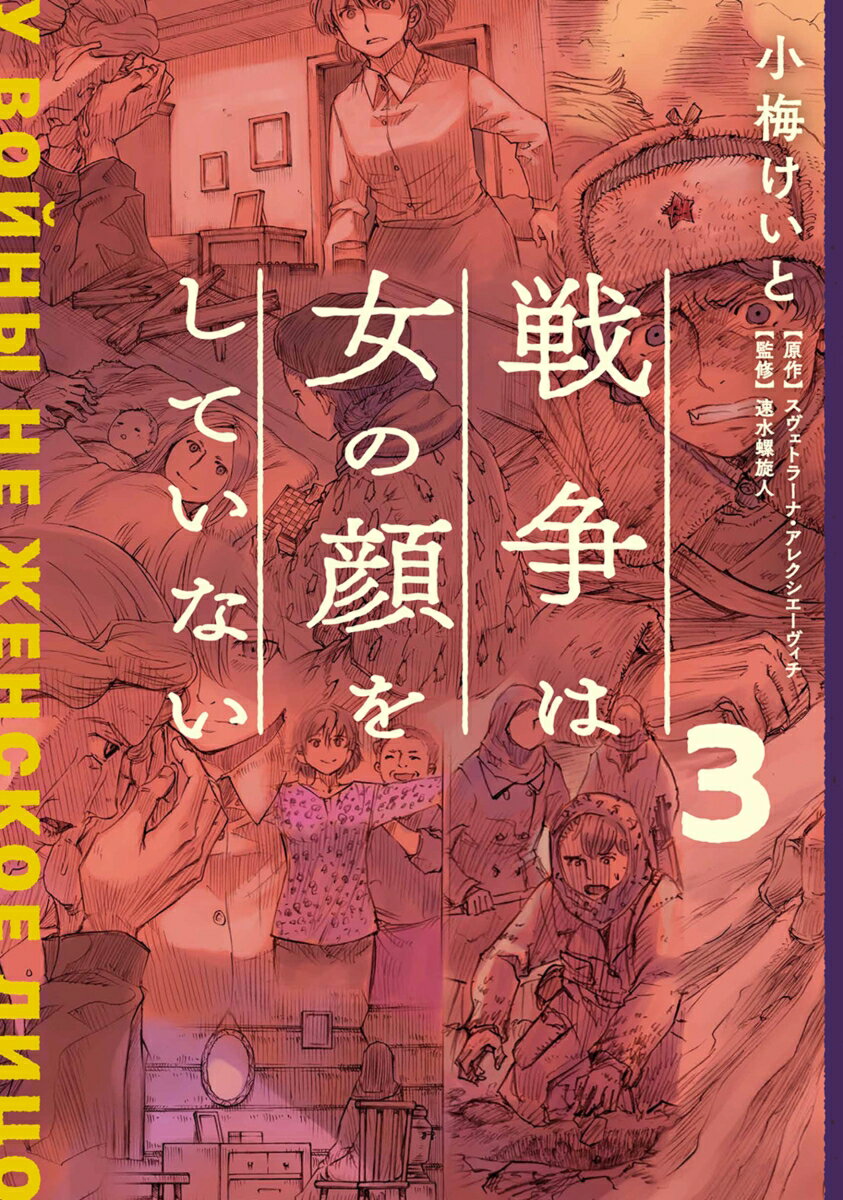

まずはロシアのノーベル文学賞作家スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの「戦争は女の顔をしていない」を、日本の漫画家・小梅けいとがコミック化した作品。

アレクシエーヴィチの原作の素晴らしさは言うまでもありませんが、小梅けいとさんのコミックも、それに引けを取らない内容です。女性漫画家ならではの繊細な描写が、戦争の狂気と非情さをより鮮烈に描き出しているように感じます。1巻読むだけでかなり気持ちにズッシリきますが、知っておくべき、読むべき本だと思います。

続いて沖縄で遺骨収集の活動に勤しんできた浜田哲二・律子ご夫妻が記した「80年越しの帰還兵」。

沖縄では今も太平洋戦争中に戦死した兵士や住民の遺骨が見つかります。浜田さんご夫妻はそんな遺骨をボランティアで収集し、遺族に返すための活動を続けています。遺族が判明した遺骨は沖縄県内のみならず、遠く北海道出身者のものもありました。しかし遺族が判明したからといって、その遺族が様々な事情から遺骨を受け取ってくれないケースもあります。

戦後80年が過ぎてもなお、戦争が終わっていない人々がいるという現実に衝撃を受け、あらためて戦争の持つ非人間性を強く感じました。

最後は塚田穂高氏が編纂した「徹底検証 日本の右傾化」です。

改憲、排外主義、ヘイトスピーチ、統一教会等、今まさに議論されるべき問題について、それぞれの識者が解説した本です。

日曜日の選挙まで、もうあまり日にちはありませんが、どの候補者どの政党に投票すべきか迷っている方がいれば、そのヒントになれば幸いです。

神保町百景・5~白山通りの電話ボックス

電話ボックス自体、数が減り珍しくなってきているかもしれませんが、この電話ボックスは今日本でいちばん有名かもしれません。

なぜかというと、この電話ボックスは昨年公開され現在も映画館で上映中の大ヒットアニメ「劇場版チェンソーマン レゼ篇」の中で、主人公のデンジとレゼが初めて出会う電話ボックスのモデルになっているからです。

映画公開後はファンが聖地巡礼としてここを訪れ、一時期は電話ボックスの周りに映画にも出てきたガーベラやコスモスの花束がたくさん置かれていました。

今は落ち着いていますが、今日行ってみたら電話機の上にコスモスが一輪置かれていました。

働くことの現実を突きつける「ただ、やるべきことを」

リストラを行わなければならなくなった企業の人事チームの苦悩を描いた「ただ、やるべきことを」を観ました。

2016年の韓国の造船所を舞台にした作品ですが、これはどの国でも起きる、いや今も起きているに違いない物語です。

造船会社の漢陽重工業入社4年目のジュニは、資材部から人事チームに異動になります。そこで指示された最初の仕事は、リストラ対象者のリストを作ること。リストラ対象者を絞り込むために、勤務評価や学歴などのデータを効率的に分析し、リストを作り上げていくジュニ。先輩社員たちからも、その手際の良さを褒められます。しかし、実際にリストラ対象者と面談で向き合ったとき、自分が整理したデータだけではうかがい知れないひとりひとりの事情に直面します。

「自分が何をした!?会社に悪いことをしたのか!」「家族はどうなるんだ!」

感情を殺して、機械的に仕事をこなしていくしかない現実の中で、ジュニの心は蝕まれていきます。結婚を約束し、そのために購入したマンションで同棲している恋人ともすれ違いの日々が多くなります。

打ちのめされるジュニ。自分がしている仕事は本当に正しいことなのか?

解雇される側の視点の物語や、労使の対立の物語は数多くありますが、リストラを行う人事の視点での物語は珍しいかもしれません。

自分がよく知っている仲間を解雇しなければならない非情な現実。この物語の中でも、ジュニはかつての上司を解雇することになります。

もちろんそれが彼に与えられた仕事なのですが、簡単に割り切れるものではありません。

この映画では不況で人員削減をせざるを得なくなった韓国の造船所が舞台です。その背景には、安い労働力で造船を行う中国企業に押されているという事実があります。決して仕事の手を抜いたり、技術力が劣っているわけではないのに、グローバル経済の中の力関係で、リストラに踏み切らざるを得ない企業。

そんな話は今や珍しくありません。

さらにこれからはAIにとって変わられる仕事がどんどん増えると言われています。

人が働くということの意味は何なのか?働くことの価値はこれからの世の中でどうなっていくのか?

そんな労働の現実を突き付けられたように感じました。

凶暴な純愛!「ポンヌフの恋人」4Kレストア版

34年ぶりに「ポンヌフの恋人」を4Kレストア版で観ました。

初めて観たのは1992年の日本公開時。今はなき渋谷のシネマライズで、当時付き合い始めたばかりの妻と一緒に観ました。

二人とも映画好きだったのですが、観る映画の傾向は全然違っていました。僕はルーカスとスピルバーグの洗礼を受けて映画ファンになったので、もっぱらハリウッドの大作映画や、SF、アクション、サスペンスものを好んで観ていました。

一方妻はフェリーニが大好きで、ヨーロッパのアート系の映画を中心に観ていました。そんな妻の勧めで一緒に観に行ったのが「ポンヌフの恋人」でした。

その頃の僕はレオス・カラックス監督のこともよく知らなかったので、「フランスの恋愛映画か〜」と思いながらシネマライズに向かいました。シネマライズは当時のミニシアターブームの中にあって、渋谷のスペイン坂の上という立地や、ゴージャスな作り、そしてハイセンスなセレクションから感度の高い映画ファンに人気の映画館でした。ちなみに僕が初めてシネマライズで観た映画はデヴィッド・リンチ監督の「ブルー・ベルベット」でした。

そんなシネマライズで公開された「ポンヌフの恋人」が、やわな恋愛映画のはずがありません。オープニングから度肝を抜かれ、そのままエンディングまで問答無用で引きずり込まれた感じでした。

ドゥニ・ラヴァン演じるホームレスの大道芸人アレックスと、失恋の痛手から失踪しパリを彷徨うジュリエット・ビノシュ演じるミッシェルとの、切なく痛々しい恋愛ドラマ。こんなに激しく凶暴なロマンスを映画で観たのは初めてでした。

ホームレスの生活が背景にあるので、彼らのリアリティのあるドキュメンタリータッチの描写もかなりショッキングでした。

ポンヌフの橋の上で、花火をバックに踊る二人。そこからのセーヌ川の両岸からの花火の花道の中、アレックスの運転するモーターボートで水上スキーで疾走するミッシェル。強烈な二人の個性と相まって、映画史に残る鮮烈なシーンです。

34年ぶりの鑑賞で、忘れていたところが多かったのですが、逆にその分、また新たな感動と衝撃がありました。

映画の舞台となったポンヌフは、パリに実在するセーヌ川に架かる橋のひとつです。当初は実際にここでロケをする予定で、パリ当局の撮影許可も取ってあったのですが、撮影直前に主演のドゥニ・ラヴァンが負傷し撮影が開始できなくなりました。ラヴァンの療養中に撮影許可期間が過ぎてしまい、再申請も却下。ポンヌフでの撮影ができなくなりました。

そこで監督のレオス・カラックスは南仏の郊外に周囲の景観も含めた実物大のポンヌフのセットを作りあげ、そこで撮影を行いました。これもこの映画を伝説にしているエピソードのひとつです。

この映画を観て以来、レオス・カラックスの作品はずっと追いかけていますが、やはり「ポンヌフの恋人」が最高傑作だと思います。

現在、U-NEXTでは配信で観ることができるようですが、やはこの作品はスクリーンで、しかも4Kレストアの鮮やかな映像で観ることをお勧めします。

神保町百景・4 ギャラリーかわまつ

神保町には小さなギャラリーが意外とたくさんあります。

その中でも最もインパクトのあるのが、このギャラリーかわまつです。

創業は1976年に神田小川町で創業し、2005年に神保町へ移転してきました。

ビルの壁面に描かれたポップなアートは、いやでも目につきます。

このアートも最初は少しだけだったのですが、年々数が増えていき、現在に至っています。

やっぱり「リンチ」大好き!!

今回のブログのタイトルを見て、「あ〜、こいつヤバい奴だ!」と思った人、あながち間違っていません。

でもここでのリンチは、集団でひとりを痛めつける方ではなく、映画監督のデヴィッド・リンチのことです。

リンチ監督は僕の大好きな映画監督のひとりですが、昨年の1月15日に天に召されました。

彼の一周忌ということもあり、今月は多くのデヴィッド・リンチ作品が映画館で公開されています。そこでこの週末は「ひとりリンチ祭」としました。これも言葉だけ見ると、かなりヤバいです(笑)。

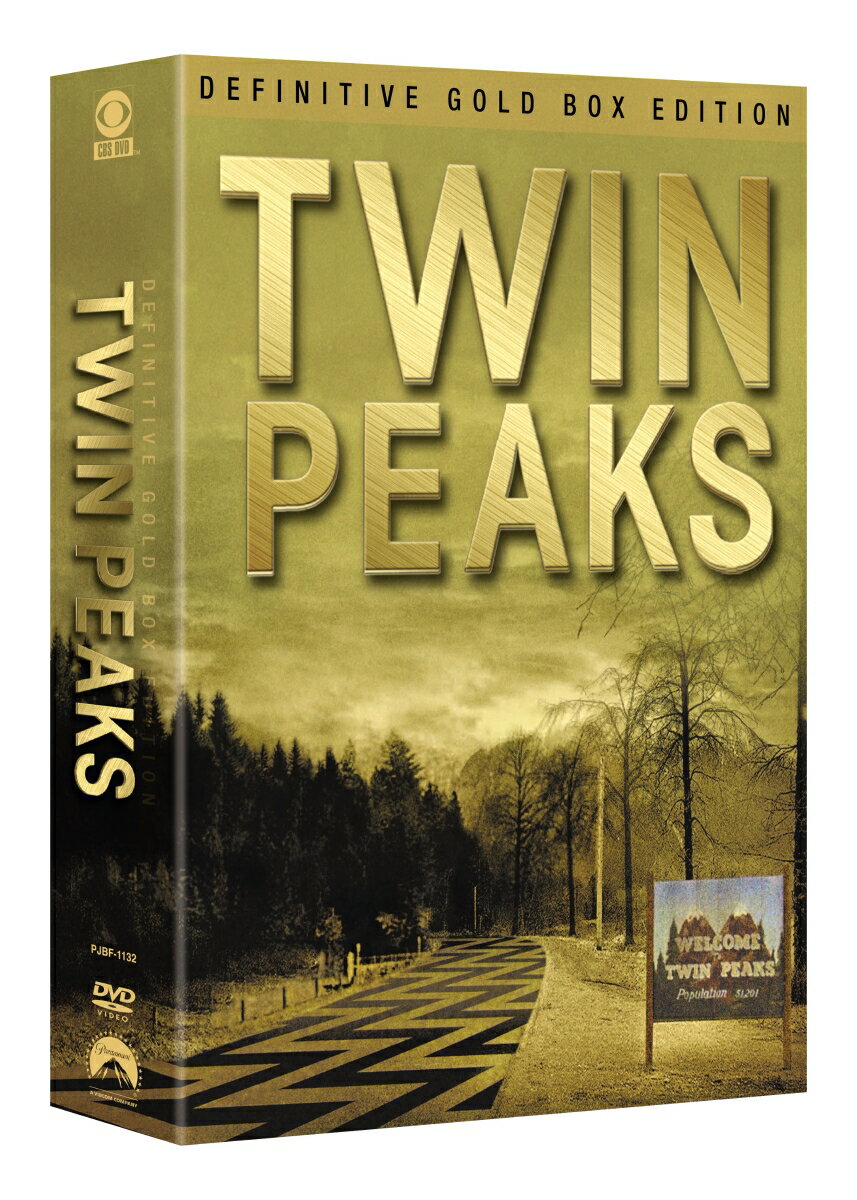

まず昨日の土曜日。朝起きてから久しぶりに「ツイン・ピークス」を観ました。放送当時は社会現象になり、僕もハマったひとりです。DVDボックスも買ってしまいました。

そのボックスを久々に開け、パイロット版を鑑賞。実に30年ぶりくらいに観たのですが、やはりインパクトの大きなドラマだったので、結構覚えていました。ストーリーというよりも、強烈なイメージのシーンが多く、そういうところはクッキリと脳内に残っていましたね。

その後、神保町のシネマリスへ。この劇場は支配人さんが大のデヴィッド・リンチ・ファンで、劇場の内装も「ツイン・ピークス」の赤と「ブルー・ベルベット」の青をイメージしたものになっています。

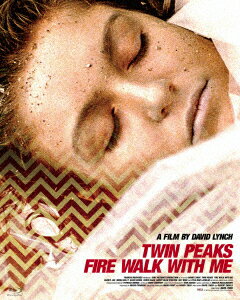

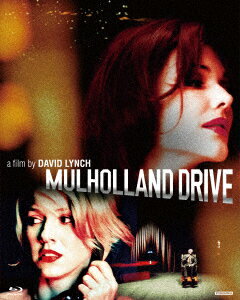

1月16日からは「マルホランド・ドライブ」と「ツイン・ピークス ローラ・パーマー最後の7日間」の上映が始まりました。さらに16、17日は「デヴィッド・リンチ オールナイトメア」と名付けたリンチ作品のオールナイト上映企画がありました。ちなみに上映作品は「イレイザー・ヘッド」「ロスト・ハイウェイ」「マルホランド・ドライブ」の3本でした。

このオールナイト企画にはすご〜く心を惹かれたのですが、体力的に自信がなく断念。

その代わり、17日の土曜日に「マルホランド・ドライブ」を観てきました。2024年の秋に4Kレストア版として公開されたバージョンです。そのときにも観ていたのですが、やはりこの作品は大傑作だと思います。映画の後半でストーリーが反転する仕掛けに、公開当時はマジで驚かされました。一体どういうこと〜!?その後何度か見直し、自分なりの解釈ができるようになってきましたが、まだまだ謎は多く、そこが魅力でもあります。本当に何度観てもまったく飽きない作品です。

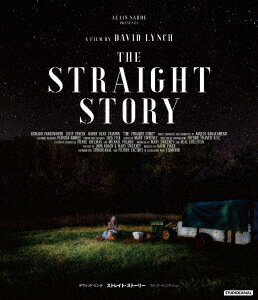

今日は有楽町のヒューマントラストシネマ有楽町で「ストレイト・ストーリー」と「インランド・エンパイア」を2本立てで観てきました。

「ストレイト・ストーリー」はリンチ監督の作品の中では、いちばん分かりやすく、かつ感動的な物語です。

主人公の老人が、喧嘩で絶縁していた兄が病気で倒れたと聞き、彼に会うために560キロの道のりを時速8キロでしか走らないトラクターに乗って会いに行く、というそれだけの話です。実話が元になっています。

老人は旅の途中で様々な人々出会い、人生の機微を彼らに話していきます。しかし個々のエピソードはサラリと描き、割と淡々としています。下手に感動を煽らないところが良く、言葉ではなく情景で語るところがグッときます。特にラスト、旅が終わり兄と再会する場面は何度観ても泣けます。数あるロードムービーの中でも屈指の名作だと思います。

そして〝ひとりリンチ祭り〟のトリを飾ったのは「インランド・エンパイア」。リンチ監督最後の長編作品で、なんと上映時間が3時間あります。

これは説明するのが難しい!リンチ作品の中ではもっとも難解な内容だと思います。ローラ・ダーン演じる主役の女優が体験する悪夢の物語だと思いますが、本当に一筋縄ではいきません。一体自分は何を見せられているんだ!?と何度も思います。そして時折睡魔に襲われること数知れず。しかし目の前で展開しているのは紛れもないリンチ・ワールドです。スクリーンを通じて、リンチの脳内にプラグインしているかのような体験です。

しかしニーナ・シモンの歌う「シナー・マン」に合わせて、出演者たちがパーティーのように歌い踊るエンディングを観ていると、異様な高揚感に襲われます。ある意味、ヤバい映画ではありますが、リンチ・ファンで良かったー!と思える作品でもあります。

こうして映画館のスクリーンでまとめてリンチ作品を観られる機会はそうそうありません。今月中であれば、まだまだ観られますので、リンチ・ファンはもちろん、リンチ未体験の人にこそリンチ・ワールドを堪能してほしいです!

邦題でスルーしちゃもったいない!「コート・スティーリング」

ダーレン・アロノフスキー監督の新作「コート・スティーリング」を観ました。

アロノフスキー監督の作品ということ以外、事前情報は入れずに観ました。

これは面白かった!!

ポスタービジュアルやキャッチコピーからは、コメディタッチのアクションを想像していましたが、そこはアロノフスキー監督、意外とハードな内容でした。

アロノフスキー監督のこれまでの作品は、重い結末の作品が多いですね。監督の名を知らしめた「レクイエム・フォー・ドリーム」は、主要登場人物全員が悲惨な結末を迎える救いようのない話でしたし、「レスラー」「ブラック・スワン」「ザ・ホエール」と、いずれもハッピー・エンドとは言い難いお話です。

さて、今作はと言うと、オープニングはなかなか軽快な感じで始まります。1996年のニューヨークのロウアー・イーストサイドが舞台。街中のシーンで「キムズ・ビデオ」が出てきたりして、映画ファンなら思わずニヤリです。

主人公のハンク(オースティン・バトラー)は、高校生の頃メジャー・リーグ入りを有望視されていた選手でしたが、不注意な車の運転で事故を起こし、同乗していた友人を死なせ、自身も膝に重傷を負い、選手生命を絶たれます。今はニューヨークでバーテンダーをしています。

ある日、住んでいるアパートの隣人・ラスから、ロンドンに住む父親が危篤で急遽帰国しなければならなくなったので、留守の間ペットの猫を預かって欲しいと頼まれます。渋々猫を預かるハンク。しかしその翌日、ラスの部屋を怪しいロシア人の二人組が訪れます。たまたまその場に居合わせたハンクは、彼らに激しく痛めつけられ、腎臓をひとつ失う重傷を負います。

退院後、捜査にやってきた刑事の話によると、ラスは麻薬の取引に関わっており、ロシアとユダヤのマフィア双方から追われていることを聞かされます。そしてラスから何かを預かっていないか?と尋ねられます。

こうしてハンクは身に覚えのない事件に巻き込まれていきます。

いわゆる「巻き込まれ型」サスペンスです。

追ってくるロシア、ユダヤ双方のマフィアが情け無用で冷徹で、暴力シーンは結構ハードです。

カメラワークが面白く、疾走感のある展開になっています。当時のNYのヒップホップやアンダーグラウンドの音楽も物語を盛り上げています。

ハンクが預かる猫が可愛らしくて、ハードな内容の中で、一服の清涼剤になっています。

それからハンクがサンフランシスコ・ジャイアンツの大ファンで、同じく大ファンであるカリフォルニアに住む母親に毎日電話をかけ、ジャイアンツの調子を話しているシーンが微笑ましいです。

野球の要素がたくさん散りばめらている物語なのですが、タイトルの「コート・スティーリング(Caught Stealing)」は野球用語で「盗塁失敗」という意味です。そこから転じて「チャンスをつかみそこねる」という意味があるそうです。

主人公のハンクは、メジャーリーグ入り目前で自らその夢を潰してしまい、そのことがずっとトラウマになっています。

この物語は、彼が事件を通じてそのトラウマを克服する物語でもあります。

果たして、その結末は!?アロノフスキー監督らしいエンディングなのか?

アロノフスキー監督作品を追っかけている人には、ぜひその目で確認してほしいです。

それとハンクの母親は、終始電話での声だけなのですが、最後の最後にワンカットだけ登場します。母親役の女優さんにも注目です。

とても面白い内容なのですが、邦題でかなり損をしています。「コート・スティーリング」だけじゃ、どんな話かわかりませんよね。最初はコート泥棒の話かと思いましたよ(笑)。

原題の意味である「盗塁失敗」を上手くアレンジしたタイトルにできなかったもんでしょうか?

タル・ベーラ監督、逝く

ハンガリー出身の映画監督タル・ベーラ氏が、病気のため1月6日に死去しました。70歳でした。

などと書いていながら、実はタル・ベーラ監督の作品はまだ1作しか観たことがありません。

その作品とは、2012年に観た「ニーチェの馬」です。

タル・ベーラ監督最後の作品で、第61回ベルリン国際映画祭で銀熊賞と国際批評家連盟賞をダブル受賞しています。

この作品の印象が強烈で、今でも忘れられません。

タル・ベーラ監督の代表作と言えば、1994年に、約4年の歳月を費やして制作された「サタンタンゴ」です。上映時間が7時間18分もあります!何度か映画館で観る機会はあったのですが、その上映時間に恐れをなして、いまだに観ていません(笑)

しかし監督の逝去のニュースを聞き、これは挑戦しないといけない!という衝動に駆られました。

幸い、Amazonプライムで配信されていたので、監督に敬意を表し、今度の3連休で挑戦してみようと思います。

タル・ベーラ監督のご冥福をお祈りいたします。

2026年の神保町

昨日が僕の勤務地・神保町での仕事始めでした。

今年の神保町は、3月に大きなイベントが控えています。それは三省堂神田神保町本店のリニューアル・オープンです。

2022年の5月に旧店舗ビルが41年の歴史に幕を閉じました。その後建物は解体され、しばらく神保町からランドマークが消え、寂しく思っていました。

しかし昨年から新店舗ビルの建設が着々と進み、現在は建物自体はほぼ完成しているようです。

今日行ってみると、昨年まであった工事用の囲いが外され、1階のガラス張りのフロアが見えるようになっていました。

まだガランとしていますが、ここにどんな棚が据え付けられ、どんな本が並ぶのか、今から楽しみでたまりません!