なんだか“イケメン”のドングリを見つけた。兵庫県三田市弥生が丘6の深田公園で拾うと、髪が生えていて、若者風の柔らかなパーマをかけているみたいだ。

県立人と自然の博物館(ひとはく)に聞くと、正体はクヌギの実。公園によく植えられる落葉樹で、特に珍しい種類ではないという。ただ、「そこは、そもそも髪でも帽子でもないですよ」と植物生態学が専門の小舘誓治研究員(57)。えっ、じゃあ何なの?

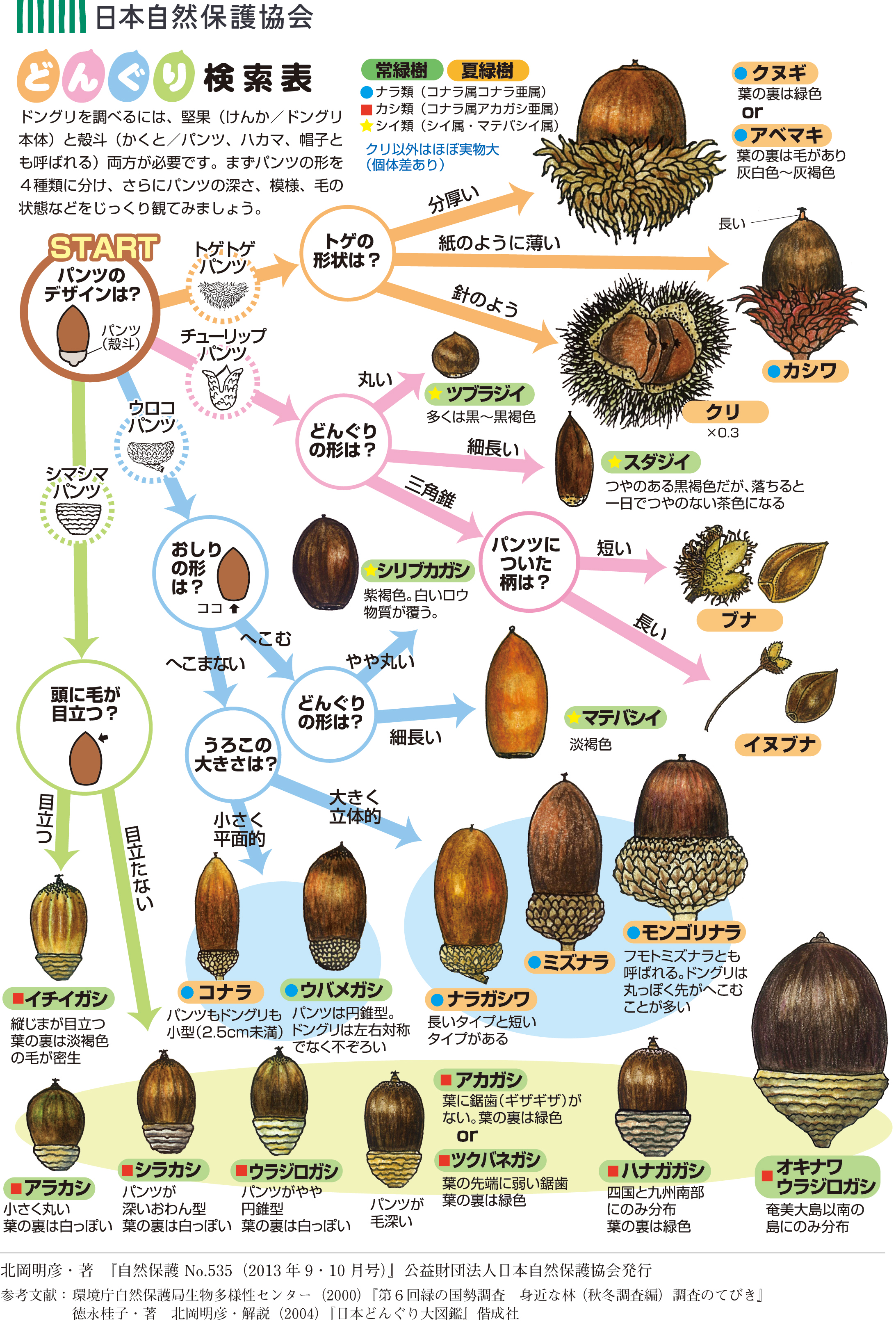

ドングリといえば、かわいい帽子をかぶったイラストが定番だが、正確には帽子ではなく、パンツになるらしい。「殻斗」と呼ばれる、おわん形の器官で、枝にくっついて栄養を送る「へその緒」のような役割を持つ管や、実が傷つかないように覆っている。脱がすと猿のお尻のような丸い出っ張りが現れ、見た目の通り、学術的な部位の呼び名も「尻」。だから、大切な尻を守るかぶり物は「パンツ」、逆に、芽吹く方が「頭」なのだと強く念押しされた。

ひとはくは今月、ドングリの生態を正しく理解してもらおうと、2人の研究員が出演し、小舘研究員が監修した歌とダンス「ぐんぐん どんぐりこ」を完成させた。

ねっこをだーして チョロン♪(チョロン?)

ふたばをひらいて パカン♪(パカン?)

おとなのはっぱをニョキニョキだーすーぞー♪

秋に木から落ちたドングリは頭から根を出した後、実が割れて双葉になり、春ごろになって芽を伸ばしていく…。両手を広げて成長過程を再現するダンスを見ると、確かに頭から伸びる方が明るく元気に育つように思えてくる。

つまり、クヌギの実を見て思った“イケメンヘア”も、正確には、ふさふさのパンツということか。なんだか暖かそう。

----------------------------------------------------------------

(ウィキペディア)

ドングリ(団栗、英: acorn)とは、広義にはブナ科の果実の俗称。狭義にはクリ、ブナ、イヌブナ以外のブナ科の果実。最狭義にはブナ科のうち特にカシ・ナラ・カシワなどコナラ属樹木の果実の総称をいう。

ドングリは、一部または全体を殻斗(かくと、英: cupule)に覆われる堅果であるが、これはブナ科の果実に共通した特徴であり、またブナ科にほぼ固有の特徴である。

ブナ科の果実には、「どんぐり」以外の固有の名称を持つものもある。クリの果実は「栗」もしくは「栗の実」と呼ばれる。「椎(しい)の実」、「楢(なら)の実」の語もある。ブナの果実は「そばぐり」と呼ばれることもある。

ドングリは果実(堅果)であり、種子ではない。樹種により形状は多様であるが、ドングリに限らずブナ科の果実の共通の特徴として、先端はとがり、表面の皮は硬く、上部はすべすべして茶色、下部はぶつぶつした薄めの褐色である。果実の下部または全部を覆うおわん状・まり状のものは殻斗である。ドングリの殻斗は俗には「ぼうし」「はかま」などと呼ばれる。殻斗は総苞片が集まり、癒合変形、乾燥したものであり、ブナ科とナンキョクブナ科の果実特有のものである。このことから、かつてブナ科は殻斗科と呼ばれた。ブナ科の堅果は、他の堅果と区別して殻斗果またはどんぐり状果と呼ばれる。

ドングリのイメージとして、細長く、下部をぶつぶつとした殻斗が覆う、というものがしばしば見られるが、クヌギではドングリは丸く、殻斗は毛が生えたようになっている。クリまたスダジイなど殻斗がドングリ全体を覆うものもある。クリの殻斗はトゲが生え、「イガ」と呼ばれる。

内部の種子の大部分を占める子葉はデンプン質に富み、人間を含む動物の食料になる。日本の古典的な玩具(独楽など)の材料にもなった。