SWOT分析でも3C分析でも、常に競合を意識しながら進めます。競争優位であることが利益を出すために重要だからです。

競争優位性を確認するためのフレームワークがVRIO分析です。

V = VALUE (経済的価値)

R = Rarity (希少性)

I = Inimitability (模倣困難性)

O = Organization (組織)

事業再構築補助金の特設サイトの「事業計画書 作成のポイント」のページに詳しい解説が有ります。(このページは急いで作ったためでしょうか。英語のスペルミスが目立ちます。例えば I = Imitability となっています。これでは模倣容易性になってしまいます。)

この分析は組織の優位性を評価するものです。商品の優位性と考えてしまいそうですが、解説でも、例えばVALUEは「企業の有する経営資源が「経済的な価値がある」とみなされているかを分析する要素です。外部環境からの脅威や、市場への進出機会を考える際に重要なポイントとなります。組織や顧客、社会全体に対して多くの利益をもたらしているか」、とされています。

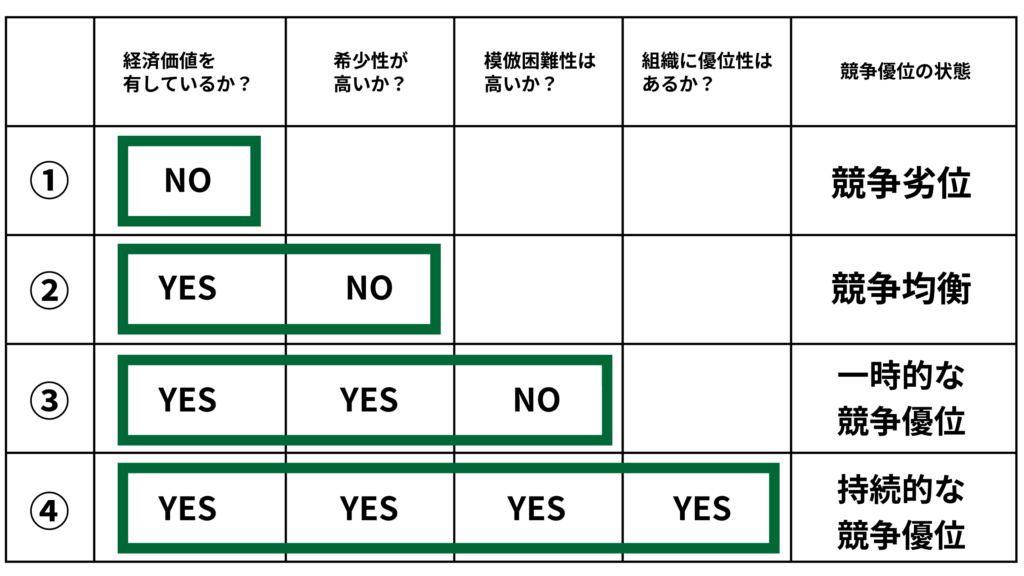

順番通りに評価していきます。まずV、次にR、次にI、そしてO。その評価によって以下のように競争優位性を評価します。(事業再構築補助金の当該ページからのコピーです。)

このような意味での競争優位を確立している例として、例えば無印良品の良品計画が有ります。同社は作り上げてきたオペレーションマニュアルを同社の財産として常に磨き上げを続けていると言っていました。テレビで放映されたときにマニュアルが映し出されましたが、その量に驚きました。

また、大野精工という中小企業が有ります。自動車デバイス用精密部品加工を主とする部品加工業の同社はユニークな組織運営で知られています。同社にはベトナム工場が有るのですが、なぜベトナムに工場を作ったかというと、同社に実務研修に来たベトナム人研修生が、「こんな工場で働きたいからベトナムにも工場を作ってください」と社長に働きかけた結果だそうです。

同社の組織の特徴は製造業でありながらフラットな組織として運営していることです。なぜフラットな組織で運営できるかと言えば、作業工程を細かく分けて難易度の高い工程は熟練者に、低い工程は新入社員に担当させ、それぞれに目標を設定して、その目標を達成するための工夫は本人に任せているからです。MBO-S(自己管理による目標による経営)です。実際にやろうとすると、このレベルまで工程を分けることが、どんなに難しいことか、想像を絶します。とてもまねできることではありません。

競争力の強い会社の特徴の一つはいったん入社したらなかなかやめない離職率の低さにあります。「日本で一番大切にしたい会社」大賞受賞企業の㈱日本レーザーの近藤社長も、特別な事情で辞めてしまった人はいるが、会社が嫌になって辞めた人はいない、と言っています。