少しの期間、本業多忙でブログもお休みしていたが、時間が取れたので簡単な話題で再開。

芦有バスシリーズの3回目は、比較的趣味界隈には知られている世代の話で表題の「謎を探る」にはなっていないのであるが、今般趣味の大先輩方から写真を提供頂けたのでご紹介いたい。・・と、その前に過去の本シリーズをご紹介しておく(既に誘導すら何度目かの再掲であるが・・笑)↓↓

では本題。1963(S38)年から走り始めた芦有バスは当時は新車ながら所謂'60年代の車両で旧き良き時代のスタイルであった。上記記事がその頃の車両の話題であるが、さすがに経年で車両代替時期を迎えた1971(S46)年に全車かどうかは未確認ながらごっそり近代的な車両に入れ替わった。それが今回の話題で、同年8月に今までの「日野」から「三菱ふそう」に変わり、路線の特殊上パワーの面で普通のMRシリーズでは無くB800Jで登場。登録番号(ナンバープレート)「神戸22か・273~・280」の8両である。1963年のスタートが8両とのことなので、恐らくこのタイミングで一斉に変わった・・と見ているのだが・・。

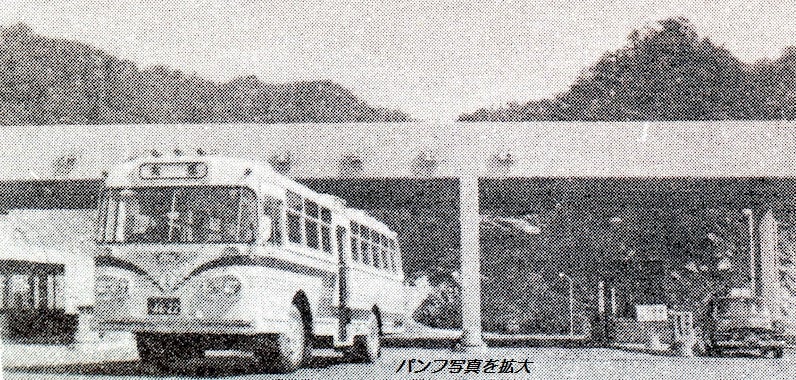

この画像は自動車ガイドブック掲載のカタログ写真転載と思われるもので、芦有バスそのものである。以前別の記事でも書いたが、ふそうに限らず当時のカタログは事業者カラーを使用しているパターンも多く、これもその内の1枚で同ガイドブックがカタログ写真からの引用が殆どなので、白黒写真ながら各メーカーで様々な写真が拝見出来て面白い。余談だが私は特に1970年代後半までの自動車ガイドブックはバスに限らず興味をそそられる・・。このB800Jの写真は1970年代前半の同ガイドブックに数年に亘り使用されている。

さて、上のB800JスタイルはMR410そっくりでそれもそのはず車体寸法や窓割り、WBなどはほぼ同一。同ガイドブックに掲載のMR410と見比べると前扉後ろの縦長の小窓の幅やフロントオーバーハングに差異が見られ、B800Jの方がこの部分は少し長く(広く)なっている。B8系ゆえ当然エンジンは異なるわけで、このスタイルで観光バス系エンジンのサウンドを響かせていた(尤も私は芦有の現車は年齢と居住地域柄見れていないが、近隣各社の路線スタイルB800系統のバスは見ているので、路線スタイルとサウンドの組み合わせは知っている)。

続いて営業中の姿でこれは昔からバスの造詣に深い浅野修氏からの提供写真。撮影は1977(S52)年7月23日、芦屋市内である。バックのゼブラ板付き信号機や日産230セドリックかグロリアのハードトップが懐かしく、その後ろは偶然ながら同じ230セドかグロのスタンダードタクシーも映りこみ個人的には美味しい写真である。方向幕は「阪神芦屋駅」であり、その下の小さい文字は「阪急 国鉄経由」と表記されている。東西に長い阪神間は山手から「阪急電車」「国鉄」「阪神電車」といずれも大阪~神戸間に鉄路が走っており、当時はライバル同士であった。バスも山から降りてくるので順に経由する形となる。

後に乗客数の関係からバス事業を近隣の阪急バスに委譲したのが1977年で浅野氏の写真は委譲間際となる。またこのB800Jの写真は白黒が多いが・・。

いつもお世話になっているT・T様からその昔、趣味団体の車庫見学会で撮影されていたカラー写真も提供頂いた。隣に写る車からお分かりの様に阪急バス転籍後であるが暫くは芦有オリジナルカラーであったことが分かる。正面の「R」マークは撤去、第2位窓の下に阪急の略番「71-600」が阪急ブルーで、リアオーバーハング部に「阪急バス」の文字が追記されている。この「・273」が阪急600号車で以下「・280」が607号車とナンバー順に綺麗に連番であるが実は車台番号の方は昇順ではなく芦有新車登録時からバラバラであった・・。

この何ともいえないカラーリング、ブルー系で纏められれており涼しい感じがする。後にこのグループのウチ、603・604号は大阪地区に転属していることが趣味の先輩方の研究で分かっている。なお、この当時の阪急バスふそう車の略番進捗状況は既に1200番を越しており、古参車でも800番台が残存、重複することがない600番台に収められている(当時、いすゞはまだ300番台→日産ディーゼルの300番台登場はいすゞの300~400番台消滅後でもっと後年のこと)が、ふそうの始番が何番台か未だ不明なものの、600番台そのものは二代目とのことも趣味の先輩方の研究から判明している。

また、芦有時代の1973年に1両だけポツンと新車が入っており「神戸22か・717」を付けていた。阪急転籍後は「73-608」である。この時点では阪急バス600番台は旧芦有引き継ぎ車と思われていたが、後1979年に川西地域で中古導入のS48年式B623E(神戸22か18-26)に「73-609」が付番されている。これは元自家用で年式的にプロパーに割り込めないゆえ600番台に付番されたと思え、この時点で芦有枠ではなく、ふそう転籍車枠の解釈と見ていいであろう(近年の5000番台同様の考え)。この609号も実車は見れていないが、ネットでは阪急転籍後の姿を撮られている方がおられるので、読者の方も探してみてほしい。

これら600番台、後に阪急カラーに塗り替えられている写真も持ち併せているが、撮影者にまだ話が出来ていないのでまたの機会に登場させたいと思っている。