とりあえず、

大まかに長野市について

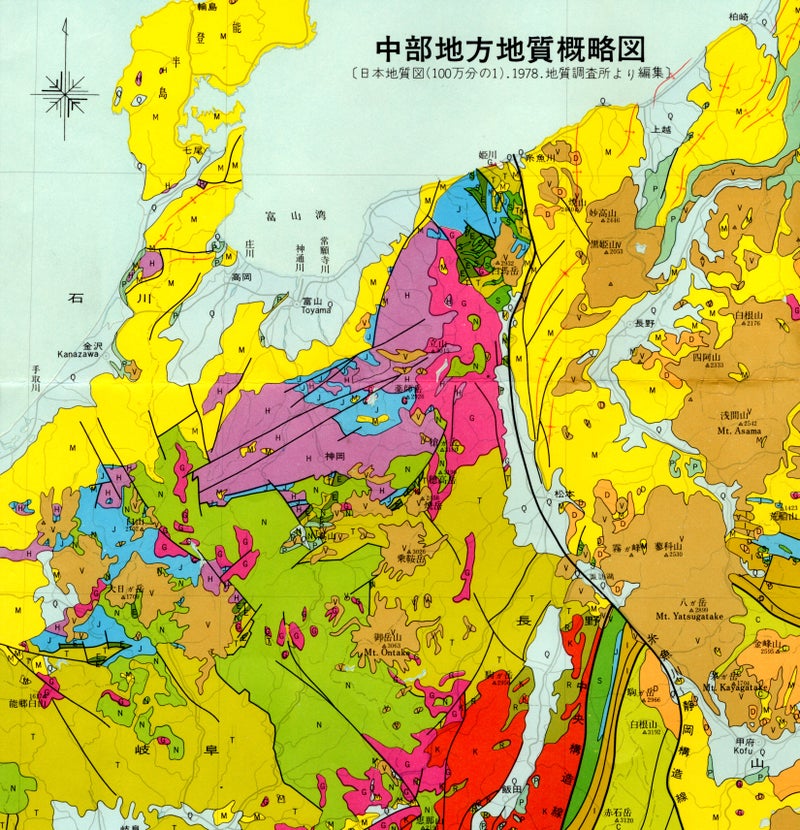

↑地質の概略図

(『天竜川上流地質図』より)

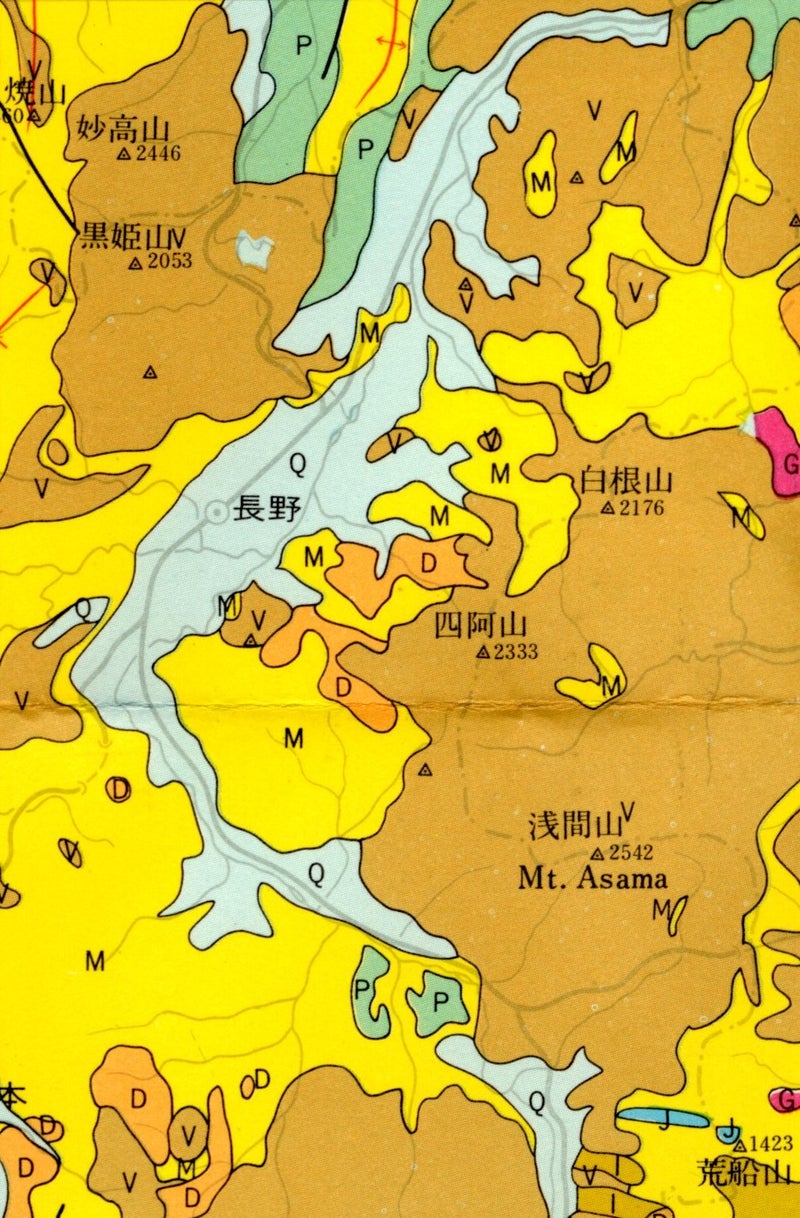

↑長野盆地

(『天竜川上流地質図』より)

長野市街地は、

千曲川・犀川水系の扇状地からなる。

川中島・大島など「島」

赤沼・長沼など「沼」など、

氾濫原・湿地帯などを示す地名が多い。

神社・仏閣、城などは

湿地帯・水上交通を行う上での

拠点として機能していたとされる。

神社分布としては、

市街地北部は善光寺関連

(妻科神社、湯福神社、武井神社)

市街地南部は真田氏・海野氏関連

(白鳥神社など)

ほか海人族関連

(風間神社、氷鉋斗売神社など)

が見られる。

各水系、各字ごとに

違いが見られそうな……。

↑犀川・長野市街地辺り

↑千曲川・長沼~松代辺り

いずれも千曲川河川事務所HPの

ハザードマップより 2022.7.16 時点

矢印の向きは神社本殿から眺める方向。

概ね川筋との関係性が窺える。

近年、洪水被害のあった長沼地域を含め、

水害による流失・再建・移転を

繰り返した神社も多く、

歴史的に湿地帯開発により

発展してきた地域であろうことが考えられる。

公民館や遊具施設などの

併設も多く見られる。

松本市と同じく、

「水辺」 の地形としての要素が強く、

また平野部における

まちづくり・宅地開発との対応も見られる。

善光寺などのランドマークとの関係性も

実地見分で見られるのかもしれないが、

地図上で把握する限りにおいて、

飯田市ほど顕著に 「山辺」 地形としての

要素はうかがえない。

長野県3地域を調べてみて、

飯田市のように高い所から眺めるような

立地の傾向が見られるのは、

割と珍しいものであったということは、

意外な結果だったように思う。

「水辺」 において町が発展し、

水害のたびに再建し、

その都度のまちづくりに応じていく中で、

現在の神社が継承されている、

というのがスタンダードなのか(?)

飯田市のような 「山辺」 型、

長野市・松本市のような 「水辺」 型、

他の地域においては

どんな傾向が見られるのか、

暇があり次第、調べてみたい。

参考文献

建設省中部地方建設局天竜川上流工事事務所(1984)『天竜川上流地質図』

市川正夫編(2020)『令和版やさしい長野県の教科書 地理』しなのき書房

信州郷土史研究会(1981)『信州の文化シリーズ 寺と神社』信濃毎日新聞社

長野県神社庁HP 2022.7.16時点

後藤隆太郎・中岡義介(2002)「集住地の神社からみた佐賀低平地における集住地特性」『日本建築学会計画系論文集』551 197-203p