extra002 宇佐神宮とは何か? ② “和気清麻呂は勅使道ではなく舟で上陸した”

「ひぼろぎ逍遥」「ひぼろぎ逍遥」(跡宮)奥の院 共通掲載

20150403

久留米地名研究会(神社考古学研究班) 古川 清久

称徳天皇 、僧道鏡による日本の危機を救った和気清麻呂の話は知らぬ人のないものですが、勅使道を考える時、この和気宿禰の宇佐への移動ルートが面白いのです。

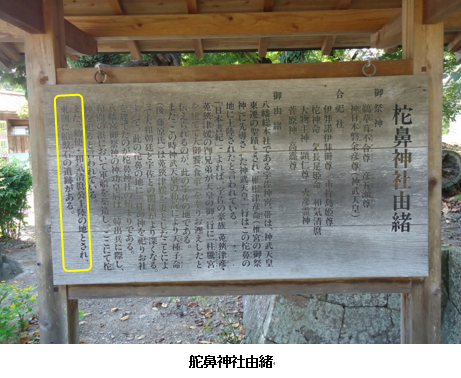

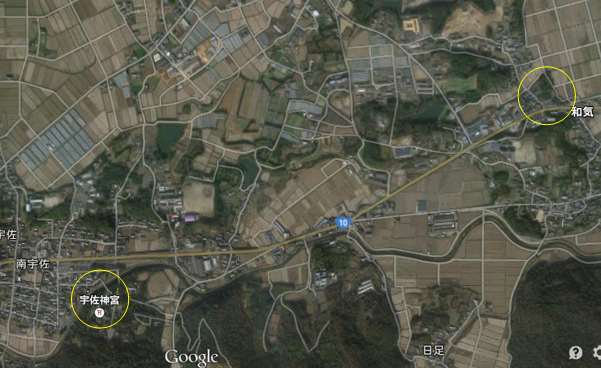

宇佐神宮から国道10号線を別府、大分方面に数キロ南下(東方)すると、宇佐市和気(ワケではなくワキ)地区があり舵鼻神社が鎮座しています。

同社は宇佐神宮に非常に近いのですが、なぜか八幡神が祀られていません。

初代神武(カムヤマトイワレヒコ)天皇、ウガヤフキアエズ、彦五瀬命と何やら神武東征ではない神武巡行を思わせる配神になっていますが(話が逸れるためここでは止めておきます)、ここには和気清麻呂の上陸伝承があるのです。

この第三者とも言うべき、「同社由緒」と091 宇佐神宮とは何か? ① “呉橋から北へと延びる勅使道”で触れた大富神社の勅使井戸解説文と併せ、皆さんはどうお考えになるでしょうか?

この豊後高田や国東半島に近い和気地区に上陸地点があったとする伝承は、国東半島の伊美が畿内への出船の地であったことを考える時、舵鼻岬と宇佐神宮正面を流れる寄藻川に近接する舵鼻神社は畿内からの上陸地点としては、最適、直近の場所なのです。

では、空から見てみましょう。

舵鼻神社の東側は古代には浅い海が広がっており、潮が引いても干潟に澪筋が残る寄藻川河口の渚だったことがお分かりになったでしょう。

私は、和気清麻呂は磐梨別公が後に和気清麻呂と名を変えているとすると、舵鼻神社の鎮座地である宇佐市和気(ワケ)と岡山県 和気(ワキ)町 のどちらに起源を持っているのかが分からないでいます。

「和気清麻呂」

奈良時代 末期から平安時代 初期の貴族 。磐梨別乎麻呂(または平麻呂)の子。氏姓 は当初、磐梨別公(いわなしわけのきみ)、のち藤野(輔治能)真人、和気宿禰、和気朝臣に改めた。官位 は従三位 ・民部卿 、贈 正三位 、正一位 。 …中略…

備前国 藤野郡 (現在の岡山県 和気町 )出身。神護景雲 3年(769年 )7月頃、宇佐 の神官 を兼ねていた大宰府 の主神(かんつかさ)、中臣習宜阿曾麻呂 (なかとみのすげのあそまろ)が宇佐八幡神の神託 として、道鏡 を皇位 に就かせれば天下太平になる、と称徳天皇 へ奏上する。道鏡はこれを信じて、あるいは道鏡が習宜阿曾麻呂をそそのかせて託宣 させたとも考えられているが、道鏡は自ら皇位に就くことを望む。[2]

称徳天皇は側近の尼僧 ・和気広虫 (法均尼)を召そうとしたが、虚弱な法均では長旅は堪えられぬため、弟の清麻呂を召し、姉に代わって宇佐八幡の神託を確認するよう、命じる。清麻呂は天皇の使者(勅使 )として八幡宮に参宮。宝物を奉り宣命 の文を読もうとした時、神が禰宣の辛嶋勝与曽女(からしまのすぐりよそめ)に託宣、宣命を訊くことを拒む。清麻呂は不審を抱き、改めて与曽女に宣命を訊くことを願い出て、与曽女が再び神に顕現を願うと、身の丈三丈、およそ9mの僧形の大神が出現し、大神は再度宣命を訊くことを拒むが、清麻呂は与曽女とともに大神の神託、「天の日継は必ず帝の氏を継がしめむ。無道の人は宜しく早く掃い除くべし」[3] を朝廷 に持ち帰り、称徳天皇へ報告した(宇佐八幡宮神託事件 )。

清麻呂の報告を聞いた天皇は怒り、清麻呂を因幡 員外介にいったん左遷の上、さらに別部穢麻呂(わけべ の きたなまろ)と改名させて大隅国 (現在の鹿児島県 )に流罪 とした。

「ウィッキペディア」(20150404)による

和気(わけ)は、岡山県 和気郡 和気町 にある大字 である。かつての和気郡和気村にあたる。古くは、分や別の表記もみられた。

古くから別の渡(わけのわたし)と呼ばれ、吉井川 の渡し船 の地であり、地名もこれに由来する。加えて、高瀬舟 の発着地としても栄え、物資・旅客の集散地となり河港 として繁栄、近世には岡山藩 の船番所 も設けられている。

「ウィッキペディア」(20150404)による

いずれにせよ、上陸地は滞在地でもあったはずで、舵鼻神社への清麻呂上陸には信憑性を感じるのです。