名古屋市⽴⼤学、⽴命館⼤学、明治⼤学、京都⼤学、信州⼤学

発表日:2023年06月23日

日本発、歩行リハビリテーションの未来への一歩パーキンソン病に新たな光明

『Journal of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry』2023年6月9日掲載

■研究成果の概要

明治大学理工学部電気電子生命学科の小野弓絵教授は、名古屋市立大学大学院医学研究科の植木美乃教授、同研究科の野嶌一平教授(研究当時 信州大学医学部保健学科理学療法学専攻 准教授)、同附属病院リハビリテーション科の堀場充哉技師長、立命館大学大学院先端総合学術研究科の美馬達哉教授、京都大学医学研究科の小金丸聡子特定准教授らとの共同研究で、

パーキンソン病患者の歩行機能を改善する新しいリハビリテーション手法の開発に成功しました。本研究成果は国際専門誌「Journal of Neurology, Neurosurgery, Psychiatry」に掲載されました。

本研究では、これまで有効な介入手段のなかったパーキンソン病患者の歩行障害に対して、脳の外部から微弱な電流を流すことで脳活動を調整し、歩行機能を改善できることを報告しました。

従来、脳への電気刺激は安静状態で実施されていましたが、今回開発したシステムは患者の歩行リズムに合わせた刺激を実現しています。

つまり、患者毎の歩行に合わせた最適な刺激が可能となっています(クローズドループ脳電気刺激1))。

本研究では、週2回の歩行リハビリテーション(以下歩行リハ)を5週間実施し、歩行速度や歩行の左右対称性の改善、

またパーキンソン病患者の特徴的な症状であるすくみ足に改善が見られました。

本システムは非侵襲・非薬物的な介入であり、様々な病態に応用できる可能性があり、今後対象疾患を広げて臨床研究を進めていく予定です。さらに、超高齢社会を迎える本邦において、歩行機能の維持・向上は高齢者の日常生活の自立に重要であり

地域高齢者を対象とした社会実装にも着手していきたいと考えています。

【背景】

パーキンソン病は、運動機能低下を特徴とする神経変性疾患で、体の動きの減少や硬直、振戦、姿勢不安定性、歩行障害などの症状が現れます。

現在、パーキンソン病の治療としては、ドーパミン製剤や深部脳刺激(DBS)2)が広く実施され高い効果が知られていますが、歩行障害に対する効果は限定的です。特に、病状が進行するパーキンソン病後期では、歩行障害により日常生活が大きく制限されます。そのため、歩行障害に対する効果的な介入手法の開発が喫緊の課題となっており、非侵襲かつ非薬物であるリハビリテーション(歩行リハ)が注目されています。

我々は、一般的な歩行リハの効果を高めるため、経頭蓋電気刺激(tES)3)を基盤とした新たな歩行リハのシステムを開発し、パーキンソン病患者の歩行機能障害の改善に適応しました。

tESは、微弱な電流を頭皮上から与える電気刺激療法であり、脳の可塑性4)を誘発できる可能性が示されています。

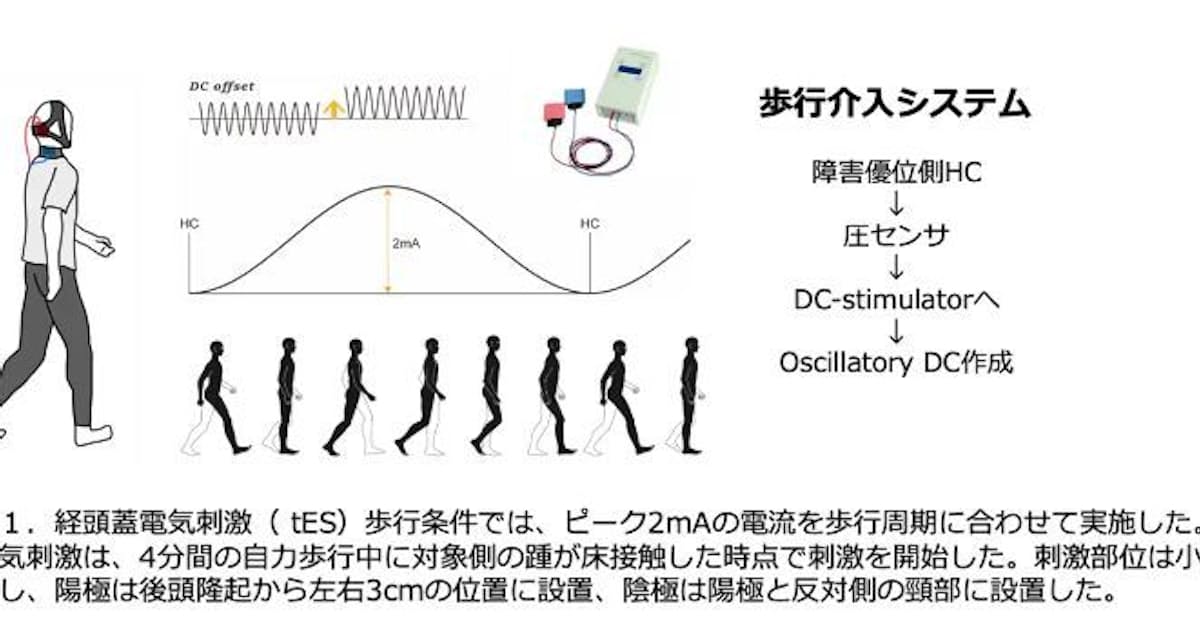

本研究では、患者の歩行リズムに同期した個別化したtES介入装置(クローズドループ脳電気刺激)を用い、パーキンソン病患者を対象に比較対照試験を実施しました(図1)

※図は添付の関連資料を参照

※以下は添付リリースを参照

リリース本文中の「関連資料」は、こちらのURLからご覧ください。

図

https://release.nikkei.co.jp/attach/657911/01_202306231457.JPG

添付リリース

https://release.nikkei.co.jp/attach/657911/02_202306231457.pdf