私はめったに雑誌を買わない。

それは、現在発行されている雑誌を見てもあまり面白いと思えるものがない、

ということもあるけれど

雑誌を買ってもパラパラとめくって終わり、ということが多すぎて

それが嫌になったから、というのが主な理由である。

かつてはTV Brosを毎回買っていたのだけれど

あまり面白くなくなって、読むのをやめてしまった。

数年前、ふとスーパーで見かけたので見てみると、

内容が刷新され、少しサイズも大きくなり、厚みも増して、

且つ内容もふつうのTV雑誌に近いものになってしまって、

全く読む気がしなくなってしまった。

Brosの面白さは、あまり世間的に知られていない芸人やコラムニスト、

電気グルーヴたちがやりたい放題やっているような、

アナーキーなエネルギーによるところが大きかったのでは、と思うのだけれど

ピ〇ール〇がああなってしまった今となっては、それらは望むべくもない。

時代は変わる。

前置きはこのへんにしておいて、本題に入る。

最近、昔買った雑誌を引っ張り出して見ていたら、

買った当時は全く気付かなかったことで、

今の私にはとても重要なものがそこにあることを発見し、

愕然とする機会が立て続けに起こった、という話。

極めて私的な話なので、ほぼ備忘録になるとは思われるけれども。

例えば冒頭の写真は、92年の雑誌「IS 人形愛特集」。

高山宏先生と鶴岡真弓先生が寄稿しておられる。

こちらは、87年の國文學で、由良君美が「海外文学事情」を連載、

ハロルド・ブルームを紹介している。

しかしいちばんびっくりしたのはこれ。

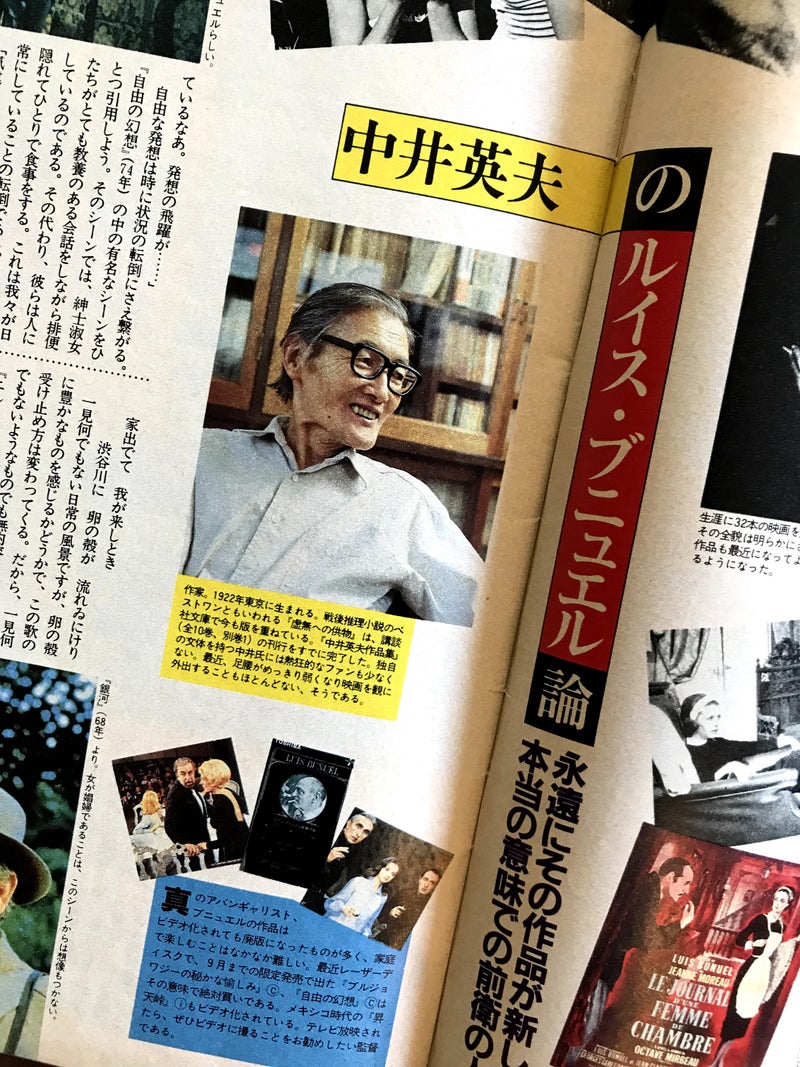

91年のBRUTUS、「なにしろ映画好きなもので。。」と銘打ったこの号で、

中井英夫がブニュエルを紹介している。

で、どうして上の雑誌が出てきたことにびっくりしたか。

ひとことでいえば、要するにユングの言うシンクロニシティ、という話なのかもしれないが、

それだけで簡単に片づけたくない思いもある。

私は昨年末あたりから、とつぜんユングに興味がわきはじめ、

いろいろと読み返したり本を買い足したりしている。

学生の頃に少し勉強して以来、常に頭の片隅にユングがいたのだけれど

なかなか手を出せずにいた。

それが、やっと、勉強しなおす気になったのである。

直近ではコリン・ウィルソンの『ユング 地下の大王』を読了したところなのだけれども

こういったユング関連の書籍を読み始めてから、私のふだんの生活の中で

恐ろしいほどの、シンクロ現象が起き始めたのである。

まず、「IS 特集:人形愛」から言うと、

個人的には、高山先生・鶴岡先生とも、2019年にたいへんお世話になった先生方なのだけれども

この雑誌を購入した当時はお二方のことはまったく存じ上げなかったし

ここでこれらの記事を読んだ記憶もなかった。

高山先生のことは数年前から存じ上げてはいたが

鶴岡先生のことを知ったのは2018年の末頃のことだった。

2019年はお2人の講義を拝聴することができて、本当に良かった。

特に鶴岡先生の講義は、2019年最大の衝撃だったといっても過言ではない。

なので、このお二方が同時に寄稿していた雑誌を既に私が持っていて、

しかもこのタイミングでまた私の前に出てきた、ということに、非常に驚いたのである。

ちなみに表紙はナスターシャ・キンスキー。

何故、当時世界的に有名だった大女優がこんなマイナーな雑誌の表紙を飾るのか、

そっちの方も謎過ぎて気になったが、

どうやらヘルムート・ニュートンが83年に撮影したものを借りてる模様。

http://blog.livedoor.jp/mogsheep/archives/2322058.html

続いて由良君美について。

最近、なぜか急に、ダニエル・シュミットの映画に興味がわいた。

いろいろ調べて、かろうじて動画サイトで少し見ることができたが、これが非常に素晴らしく

画面に溢れるヨーロッパ文明の爛熟/退廃感に、これだ!という思いがした。

たとばヴィスコンティなどにもそれは感じられるけれども、悪い意味で豪奢だったり貴族的だったりしすぎる。

ダニエル・シュミットの描く質感の方が私好み。

高級レストランと小粋なカフェの違いのようなもの。

ラ・パロマに主演している女優の顔を見てはっとした。

これは、少し前から気になっていた由良君美の著作、「セルロイドロマンティシズム」

の表紙を飾っている女優であることに気付いたからである。

そして、上の國文學を開いたのはその数日後だった。

この國文學を買った当時は、由良のことは全く知らなかったし、記憶にも残っていなかった。

ちなみに、この号の執筆陣は錚々たるメンバーで、

澁澤本人のインタビュー(インタビュアーは池内紀先生)、

種村季弘、筒井康隆、中野美代子、堀内誠一、植島啓司、金井美恵子、山尾悠子、

そしてのちに実際にお会いすることになるがこのときは全く知らなかった巖谷先生、

などが名を連ねている。

続いてBRUTUSについて。

たとえばダニエル・シュミット、タルコフスキー、ベルイマンあたりのどれかは

だいたいいつも東京のどこかで上映されている、

みたいな状況であれば、東京の文化レベルも、まあまあだなと言ってもいいかと思うのだが

実際にはなかなかそうでもないのは非常に憂うべき状況である、

などと考えたりしている中、

もしかしたら、家の中に彼の作品について何か書かれたものがあるかも、

そういえば昔のBRUTUSの映画特集があったな、

と思って引っ張り出してきたもの。

とはいえ中井が取り上げていたのはダニエル・シュミットでもタルコフスキーでもなく

ブニュエルだったが(私もブニュエル作品は好きだけれど)、

それはいいとして、私はたしか、この時点では中井を知らなかったと思う。

だから、ここに中井英夫が載っていたことを全くおぼえていなかったのも無理はない。

そもそも中井が写真付きで雑誌に出ているのは見た記憶がない。

まあ、中井英夫は私の中でとても重要な存在とはいえ

今の私の状況には、あまり関係ないかも。

或いは、もうすぐ何かが起きるという予告かも。

というわけで

今後も自宅の雑誌を引っ張り出してみるときは注意してみる必要を感じる。

わざわざ面白い雑誌を古本屋に探しに行かなくても、

我が家に宝が大量に眠っている気がしてきた。

やはりユングのいうシンクロニシティ、かもしれないけど

それは単なる偶然の重なり、では済まされないなにかがある、と思う。

つまり、そのとき全く気付かなかったものをこうやって今発見するというこの事実に、

なんだか自分の人生が既に予告されていたような気がする。

それに私は感動する。

それは、運命のようなものを見たような気がするからだろうか。

これと同じような話で

私は2015年、イタリアに行った際に、

タルコフスキーの「ノスタルジア」のロケ地となった

サンガルガーノの修道院の廃墟を見てきた。

この映画を見たのはたしか高校2年か3年のときで、

そのときは、そのあまりの美しさに、ものすごい衝撃を受けた。

そのロケ地を見ることができたということは、私にとってはあまりにも感慨深いことだった。

「ノスタルジア」を見た当時は、もちろんそのロケ地がどこかなんて知るはずもなく、

海外に行ったことすらなかった。

いつかここに行ってみたい、という発想さえなかった。

それが、のちにその場所を訪れてしまうのだから、

本当に自分にとって大事なものは、人生のある場面ですでに予告されていて

そして必ずいつかどこかでつながっていくもの、

それが人生であるという思いを強くする。

人生で起きていることに、無意味なものはないのかもしれない。

すっかり長くなってしまったが、

まあ、誰かに読まれることを想定したものではなく

あくまでも備忘録のようなものだから、良しとしておく。