であればこそ「愛」と呼べる。のではないですか?

7日、北方領土の日。

11日、建国記念の日(昔で言うところの紀元節)。

22日、竹島の日

そして23日、令和の御代における天皇誕生日(昔で言うところの天長節)。

2月は国を想うこと、多となる時です。

⚫ それは「愛」ですか?

“人の噂も七十五日”とはよく言ったもの。

国論を二分した(ことになっている)喧騒も今は昔。

ここに至って、なお、しつこくあげつらっているのは、先から皇室・皇族が嫌いな人々か、あるいは、皇室・皇族を愛しているの体で、その実、仕事(評論とか解説とか批判とか)のネタのひとつくらいにしか思ってない週刊誌・論壇誌界隈の人々に限られるようで。

前者はね、ま、それが一定数いるのは仕方ないと思います。

問題は後者でして。

彼ら、彼女らは、本当に皇室・皇族を愛しているんでしょうか。その行為が皇室の弥栄(いやさか)につながると考えているんでしょうか。

今また、悠仁親王殿下の御進学に関して色々と詮索してケチをつけているようですが、そんな、肯定も否定もしようがないことで批判して何か良いことがあるのかしら、と思います。

せいぜいが、国民の極一部にある、妬みややっかみに名前を付けること、ぐらいですかね。

⚫ 「保守」こそ罪深い

この肯定も否定もしようがない批判、というのが、皇室・皇族批判にありがちなことで。

というか、そもそも皇族の方々が、個別の問題について肯定や否定をすることはないわけで。

それでも、あえて「諫言」するのだ、と?

いや、お待ちなさい。

諫言とは、先方と直接相まみえる立ち位置の人間が、すなわち、逆鱗に触れる可能性のある人が、それを承知でするものですよ。

それはできないから、せめて世論を味方にして働きかけるんだ、と?

じゃ、そこに覚悟はありますか。

江戸時代じゃあるまいし、切腹とは言いません。

けれど、聞き入れられなかった時には、筆を折るとか、職を辞するとか、そういう心づもりが無くて、一体何の諫言でしょう。

これは蒸し返したくて言うのではなく、いたって素朴な個人の感想に過ぎません。

「相応しくない」「育ちが悪い」って何です?

要するに「気に入らない」だけではないのですか?

ワタクシは、夫となった人のことを知りません(特に知りたいとも思いませんが)。

けれど、じゃあ、彼の人となりを実際に知った上で批判してるんだ、という人がどれくらいいたと言うのでしょう。

⚫ 誰も何も知らない

ケチが付き始めたのは、本人についてではなく、その母親と匿名の(!)「元婚約者」との間に持ち上がった「金銭トラブル」でした。

けれどその内容たるや、どちらに非があったのかはともかく、結果として別れた後、男性側が交際中に渡した(貢いだ?貸した?)お金を返してほしい、いや返さない、というレベルのものです。

一般社会では、そういうのをダメンズと呼んで蔑む(たまに愛しちゃう)のではないのですか?

そのお金が学費等に化けたとして、何が問題なのか正直良く分かりません。

基本的に反論しない(できない)人々を相手にメディアを通してモノを言い、なおさらに、自分は物陰に隠れて第三者からの直接批判を封じるという遣り口について(ジェンダーイクオリティ(男女共同参画)絶対な今日日禁句だけど)、「貴様、それでも◯か。◯◯付いてんのか」とか思ってました。

要は痴情のもつれ。

そこが出発点。真面目に取り上げること自体オカシナことです。

矢面に立たされた息子さんはね、相手をこてんぱんにやっつけるわけにもいかないし、かといって、その言い分を認めてしまえば親不孝になるしで、そりゃ回りくどく言い訳くさい冗長な説明になるのも無理ないなと。

仮に結婚を辞退したとしたら、それはそれでまた非難轟々だったことは想像に難くないし。

⚫ 畏れ多いことですが・・・

ここで今上陛下のお言葉をお借りします。

天皇誕生日に当たっての御発言。切り取り批判はご勘弁願いたいので、長めに引用します。

問3 めいの小室眞子さんが昨年10月,結婚により皇室を離れました。一時金が支給されず儀式が行われないという異例の経過や皇室への影響について,陛下の受け止めをお聞かせください。眞子さんの体調に影響を与えたとされる週刊誌報道やインターネット上の書き込み,また皇室の情報発信のあり方については,どのようにお考えでしょうか。

天皇陛下

眞子内親王は,小さいときから姪として成長を見守っておりましたし,成年に達してからは,昨年秋,結婚により皇室を離れるまで,様々な公的な活動に真摯に取り組んでいたことを深く多といたします。

結婚について様々な意見があるなど,結婚に至るまでの状況を踏まえ,納采の儀などは秋篠宮家の判断で,また,朝見の儀などについては,私の判断で執り行わないこととなりました。今後,幸せな人生を歩んでいってほしいと思いますが,同時に,この間,多くの方に心配をお掛けすることになったことを心苦しく思っています。

昨年も述べたとおり,皇室の在り方や活動の基本は,国民の幸せを常に願って,国民と苦楽を共にすることだと思います。そして,時代の移り変わりや社会の変化に応じて,状況に対応した務めを果たしていくことが大切であると思います。

皇室を構成する一人一人が,このような役割と真摯に向き合い,国民の幸せを願いながら一つ一つの務めを果たし,国民と心の交流を重ねていく中で,国民と皇室との信頼関係が築かれていくものと考えております。同時に,皇室に関する情報をきちんと伝えていくことも大事なことと考えています。

週刊誌報道やインターネット上の書き込みについては,人々が自分の意見や考えを自由に表現できる権利は,憲法が保障する基本的人権として,誰もが尊重すべきものですし,人々が自由で多様な意見を述べる社会をつくっていくことは大切なことと思います。

その中にあって,一般論になりますが,他者に対して意見を表明する際には,時に,その人の心や立場を傷つけることもあるということを常に心にとどめておく必要があると思います。他者の置かれた状況にも想像力を働かせ,異なる立場にあったり,異なる考えを持つ人々にも配慮し,尊重し合える寛容な社会が築かれていくことを願っております。

⚫ 今後のために

この顛末はですね、ことに保守を自認する人達が大いに反省しないと、悪しき前例になってしまうと思います。

「相応しくない」「育ちが悪い」などと言い出したら、今後、皇族女性のご結婚相手は、そうそう見つからなくなります(それで構わない、という考えもないではないけれども)。

悠仁親王殿下のお相手など、それを言い出したら、悉く「辞退をお願いしたい」という話になってしまいます(それは非常に困る。ただ、反皇室の人にはこの上なく好都合)。

考えてもみてください。

今日の我が国において「皇族以外はみんな馬の骨」なんですよ。

そりゃ旧宮家・旧華族の血筋、という方々はいます。ですが、既に世俗にまみれているのも確かで。

誰だって、叩けばホコリのひとつやふたつ、簡単に立つでしょう。

それを、本人のみならず、親兄弟・親類知人縁故関係まで広げた時、それでも人格高潔・清廉潔白、非の打ち所なく、皇族のご結婚相手、あるいは新たに皇室に入る女性として、大多数の国民が「相応しい」と判断する人が見つかるとは到底思えません。

度々繰り返される、確信犯のリベラルが血眼になって問題を見つけてきて、勘違いした保守がそれに同調して話を大きくする、の図です。

“火のないところに煙は立たない”というのは、そうかも知れないけれど、マスメディア界隈に棲む人々は、タバコの煙を火事だと言って騒ぎ立てるのを生業としているところがありますし。

いちいち惑わされてはいけません。

時を経るに従い、元皇族の夫になっていく、皇室の女性として相応しい人になっていく、ということの方が大切なのではないですか。

上皇后陛下も皇后陛下も、そうしてこられたんですから。

⚫ 学習院も四親王家も遠い昔

とは言え、天皇になれるのは男系皇族(父系:父方の血筋をたどっていくと天皇につながる)のみ。

それは理屈ではなく歴史であり物語です。

海外との比較に意味はなく、そこに時代の変化は関係ありません。

だから、その1点以外、条件をつけず、何なら、見返りも求めない。

皇族女性の嫁ぎ先、親王殿下の御結婚相手に多くを期待しない。

「開かれた皇室」を望む以上、国民の側に、そういう心づもりがなければ、皇室の弥栄はない、とワタクシは思います。

海外との比較に意味はないけれど、ここでは時代の変化を受け入れていくしかないわけで。

学歴(学校歴)や家柄に拘る向きもあるようなのだけれども、どうなんでしょう。

今日、昔日の学習院は既になく、旧宮家と言えども、そのまま皇族復帰というわけにもいかないように思います。

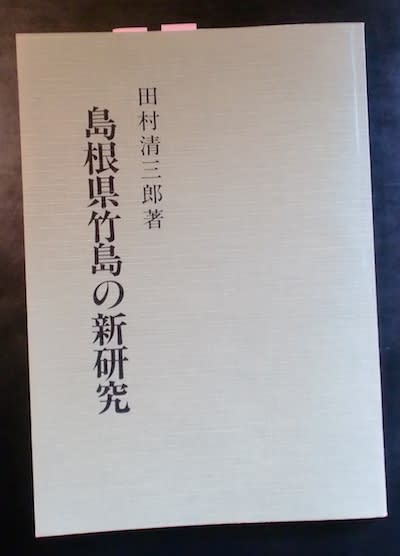

ということで、以下、参考までに。

⚫ 旧宮家の言葉も借りちゃう

『旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて』という本からの引用です。

まずは、学校法人青山学院理事長、堀田宣彌さんの「刊行によせて」から。

お父様の博義王は、海軍軍人として、第二次上海事変に際し、第三駆逐隊司令として出征され、その後第六駆逐隊司令として揚子江方面で行動中、病気療養のため1938年3月24日に帰国。その後ご回復され、4月に海軍大学校教官になられましたが、ご持病の喘息の発作により、その年の10月19日午前2時、薨去になりました。博明殿下6歳の時です。さらに第二次世界大戦後間もない1946年8月16日に、お祖父様の博恭王の薨去に伴い、14歳で伏見宮家を継承されました。その僅か1年後に、GHQにより皇籍離脱を余儀なくされたのです。本書は、正に激動の時代を生きた殿下の波乱万丈の半生の軌跡を如実に描いたものと言えます。(刊行によせて)

次に、青山学院大学非常勤講師、古川江里子さん「解説 伏見宮家とは何か」より。

伏見宮家は室町時代の崇光天皇(在位1348~51年)の第一皇子栄仁親王を祖とし、代々天皇または上皇の養子となる親王宣下を受けて、宮家を世襲する世襲親王家となった。その後、安土桃山時代に桂宮、江戸時代に有栖川宮、閑院宮家が創設され、四親王家と呼ばれるようになった。四親王家は、天皇家に跡継ぎが生まれない時に同家から天皇を出し、逆に親王家に後継者がいない場合は皇子が入り、親王家を存続させてきた。例えば、光格天皇は閑院宮家出身、後花園天皇は伏見宮家出身であり、伏見宮家第17代貞行親王は桃園天皇の皇子である。世襲親王家の役割は天皇家を絶やさないことであり、継嗣を通してのつながりを持った天皇家と四親王家の関わりは深く、「もうひとつの天皇家」といわれるゆえんである。一方で皇親(近世以前の呼称、皇族という呼び方が定着するのは近代以降)の過多を防ぐため、賜姓降下が古くから行われたきた。しかし、室町時代以降、天皇家や宮家、貴族の養子にもならない皇親は親王宣下を受けて、出家するのが常となり、伏見宮家の皇親たちも多く出家していた。(解説 伏見宮家とは何か)

ここから本編。

節毎、冒頭に説明があり、それに続けて伏見博明氏がインタビューに答える、という形式です。

「第3章 皇籍離脱とアメリカ留学」のうち「3 終戦後の学習院」より。

敗戦は「皇室を扶翼すべき華族の子弟の教育を目的とする」学習院のあり方にも変革を迫った(『学習院百年史三』)。一般市民の教育機関として宮内庁から離れ、私立大学として独立する方針を決定し、その他GHQに対する山梨勝之進院長の尽力が功を奏し、昭和21年には存続の見通しが立った。しかし、同年10月、山梨は公職追放となって、院長を退任、旧制第一高等学校校長などを務めた哲学者の安倍能成が新院長となった。昭和22年4月、学習院と女子学習院が合併し、学習院は再出発する。

そうですね。今の宮さま方、たとえば秋篠宮のお嬢さん方も公務が多いじゃないですか。たとえば赤十字に行く、養護施設に見舞いに行く、被災された方のお見舞いに行くというように。それは僕らと変わりませんが、戦前と前後の学習院の雰囲気が違うということもあって、今のそういう宮家のお嬢さん方が一般の方と同じような考え方でいたいのに、それを貫くことも難しい。大変だと思うんですよ。でも、それは時の流れで、仕方ないですよね。

でも、旧皇族の中には前の方がよかったね、という人もいました。だけど、それは何をするにも人によって考え方は違うわけですし、何がよくて何が悪いというのも、これはまた難しい話です。

「第4章 帰国後の生活――一般人として生きる」のうち「2 菊栄親睦会」より。

菊栄親睦会

11宮家の皇籍離脱が行われた後、昭和22年10月14日には昭和天皇の発意により、皇族と旧皇族の親睦のために菊栄親睦会がつくられた。数年に一度開かれる菊栄親睦会の大会には、会員のみならず、元華族も含め、百数十人が一堂に会する。

令和に改元された時に内規が改正されました。まず、名誉会員が天皇陛下と皇后陛下、上皇陛下と上皇后陛下です。そして、会員は、①名誉会員以外の皇族と②昭和22年に皇族の身分、王公族の身分を離れた者とその配偶者――これには当主の子や孫は将来当主の祭祀を継承する者とその配偶者に限るという条件が付いています――、そして③皇籍離脱以降に皇族の身分を離れた者とその配偶者です。

ええ、そうですね。菊栄親睦会自体は割合に小さな集まりです。ただ、数年に一度、菊栄親睦会の大会を開いていて、その時は会員だけじゃなくて、たとえばその弟とか妹、あるいはうちの娘たちも出席しています。

最後に「あとがき」から。

人生のある段階で「自分は特別扱いされていた」と気づくのはとても大切なことで。

それがあればこそ「務めを果たす覚悟は今もある」(単行本帯より)ということにもなるような気がします。

とすれば、やはり生まれたときから、あるいはせめて、未成年のうちから「親王」として育った方でなければ、自分が天皇になることも、周囲が天皇になるお方として受け入れることも、ちょっと難しいかな、と思います。

旧皇族の宗家・伏見宮家に生まれて伏見博明オーラル・ヒストリー

伏見博明 著/古川江里子/小宮京 編

皇族から一民間人へ。それは「二重の人生」だった――。祖父で軍令部総長を務めた伏見宮博恭王の家庭での姿、広い邸と家族一人ずつの別荘、親と離ればなれの教育、幼い頃からの公務、皇太子(現上皇)との日光疎開、皇籍離脱、米ケンタッキーへの留学、外資系企業の営業、菊栄親睦会、そして「皇族」への思い……。鮮明な記憶が紡ぎ出す数奇な物語。

以前、コメントへの返信でちらっと書いたことです。

ワタクシにとって、皇室は開かれてなくても一向に構わない。

普段は、机の引き出しの奥の方に仕舞っておいて、何かちょっと困った時に、そっと取り出して眺めて触って、自分の“帰るべき場所”を示してくれれば、それで良い。

あるいは、それこそ、年の初めと春秋の祭りでお参りする神社の如く在っていただければ、それも良い。

皇族女性として誰に嫁ごうとも、皇族男性として誰を娶ろうとも、ご本人がお相手をそれに相応しいと信じるならば、それだけで良い。

そう考えるからこそ、やはり「皇室の藩屏」は必要なんだと思ったりもします。

即ち、親王には現在も将来も、お話し相手になり頼りになる同年輩の親戚が必要である。一般の庶民にしても誰しもが、従兄弟といふ間柄の親戚とのつきあひにより、何かと教へられたり励まされたりした幼年時代の記憶をお持ちであらう。更にこうした血縁関係が、成人して後の渡世の難路などで思ひがけぬ力杖になつてくれた事なども経験されてゐよう。

秋篠宮家の少い親王にとつて、従兄弟といふ血縁関係は事実上無理であるとしても、皇族といふ身分を持たれてゐるが故の親身の存在が出現する事は可能である。その縁結びはやはり早い方がよい。皇籍に復帰し、皇族といふ身分を得られるであらう旧皇族の後裔(こうえい)の方々にしても、自らの新しい身分の特殊性に慣れ、その境遇にふさはしい行動の様式を身につけられるには相当の期間が必要であらうし、ましてや将来の天皇といふ御存在と昵懇(じっこん)の間柄を築くためには歳月といふよりも世代を超えての繫(つなが)りの継続が必要かもしれない。

それを思へば事は急を要する。幸ひにして筆者と憂慮を同じくし、皇統永続の願ひを共有する真の保守派の人々もいつしか数は増えてゐて、夫々(それぞれ)に論策を公にし、実際の手続についての法的な目途はつけたといふ向もある。今は其等の知恵を結集し組織する政治家の出現を待つばかりである。

ということで。

⚫ この際、福沢諭吉の言葉も

今度は『福沢諭吉の日本皇室論』から。ちょっとだけ。

この本は、福沢諭吉の手になる原文(旧仮名遣い、繁体字総ルビ付き)も収めてあって、その意味でも勉強になります。

福沢諭吉の日本皇室論[帝室論・尊王論]

著者 福沢諭吉/平沼赳夫監修 池田一貴/訳

文明開化を唱えた福沢諭吉は西洋的合理主義を至上とするかに見える。しかし、諭吉は、自国の独立なくしては、文明つまり衆人の発展もあり得ず、西洋文明の学びは手段にとどめておくべきものだと考えていた。日本の独立と日本文明の発達、民心の成長を結びつけて考えた諭吉の「日本皇室論」は、その点で非常に深い意味を持つ。政治が日本の形であれば、日本人の精神を収攬する中心が皇室である、「その功徳は至大である」として、皇室の存在の重要性を説く諭吉の論を、平成の現在こそ、私たちは噛みしめて読まなければならないだろう。

我が祖国「日本皇国」に明日がない、とは思わないけれども・・・

「保守」とされる人々の皇室・皇族批判を目にする度、脳内で再生されます。

🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥 🍥🍥🍥

色々と誤解を呼びそうな記事だなと自分でも思います。

そんなわけで、あまり決め付けられるのも残念なので・・・

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/5AIMEXGAFZMYZEH6MYNJTCGUP4.jpg)