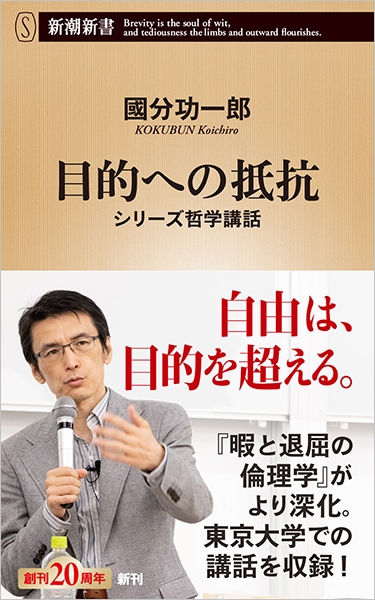

今日の読書は「目的への抵抗」(國分功一郎 著)。

この本を手に取ったのは、目的を持ちたくない私が、目的を持たないことの言い訳を探すため。

そういう意味では、冒頭の数行↓でその目的は果たされた。

「自由は目的に抵抗する。自由は目的を拒み、目的を逃れ、目的を超える。人間が自由であるための重要な要素の一つは、人間が目的に縛られないことであり、目的に抗するところにこそ人間の自由がある。」(p.3)

・・・目的を持ちたくないのに、持ってしまっていた笑。いいの。プチ目的はいいの。

読後雑感

移動の自由は支配から逃れるための貴重な権利。コロナではその移動の権利が制限されることを、人々は受け入れざるを得なかったけれど、この前例は、もしかしたら今後、支配や自由の制限のための大きな前例となるかもしれない。

悪しき前例にならないといいが・・・と思ったりしたのでした。

でも一方で、不要不急の外出はしなくていい=無理に会社に行かなくていい という解釈もできて、私は何がなんでも(台風でも)会社に行って仕事しろという風潮が変化したのは良かったのではと思ったりもしたのでした。一昔前ではこういうのを「怠け」と受け取る方もいましたが、そういう「怠け」たい人にとっての意義については、本書では触れられていません。今後、その辺りも含めて論が展開されると面白いかもと思いました。

そして、「浪費」という言葉は、否定的なニュアンスがその言葉自体にあるように思えて、それは清貧思想の下なら仕方のない感覚なのかもしれないと思いました。

読み終えてふと、「目的」のために生産性や効率を最大限にしていくと、その「目的」以外の”もの”は生まれにくいと思いました。余白はやはり大事。余白を埋めないと気が済まない組織は、柔軟性も発想力も乏しいのだろうと思った。・・・イノベーションのジレンマにも同じような話があったような気が・・・。

私用の読書メモ

気になった部分だけメモ。・・・最近、書かないと覚えていられないのよね。。

・ものすごく近くにある課題とものすごく遠くにある関心事の両方を大事にする

・「単に人間が生存することと、人間が人間らしく生きることとの区別」

・贅沢、浪費、消費

・「贅沢を享受すること」を「浪費」と仮定すると、浪費は生存のための必要を超えた支出の享受とも言える。限界を超えてものを受け取るので満足を生み出し、満足したところで終わる。つまり浪費には終わりがある。一方で消費には終わりがない。

→必要の幅があるとしたら必要最低限を超えて満足を生み出す って感じかな。

・「消費社会は僕らに何の贅沢も提供していない。」

・「「毎日カロリーメイトだけ食べてたって、別に十分生きていけるよ」」←絶対イヤ・・・

・「目的によって手段が正当化される関係」

・「人生のために人生を生きたのであり、人生のための人生を愛する力を持っていた。それは目的のために何かを犠牲にすることがない人生、行為を何らかの目的のための手段とみなすようなことの決してない人生」

・目的は手段の正当化をもたらす。手段の正当化は何らかの犠牲をもたらす。

・「動機付けや目的を超越する」

書中に出てきた他の本で気になったもの

・『ビヒモスーナチズムの構造と実際 1933-1944』フランツ・ノイマン

・『人間の条件』ハンナ・アレント

・『暇と退屈の倫理学』國分功一郎

・『法律』プラトン