【特集】

災害時どうする?

"障がい者の避難”

国指定の難病「ALS」患者

人口呼吸器は生命線

電源は? 避難先は?

対応を迫られる福祉施設や当事者たち《新潟》

TeNY新潟一番ニュース 12月24日 10時01分

地震や豪雨などが発生した際、避難したくてもできない人がいます。

重い障がいのある人たちです。

中には「迷惑がかかる」として避難をためらう人も・・・。

県内で毎年のように起きる自然災害。当事者や福祉施設が対応を迫られています。

◆災害が発生したときの対策を

どのようにベッドから起きて、外へ出る準備をするのか。行政の職員や福祉施設のスタッフに見てもらいました。

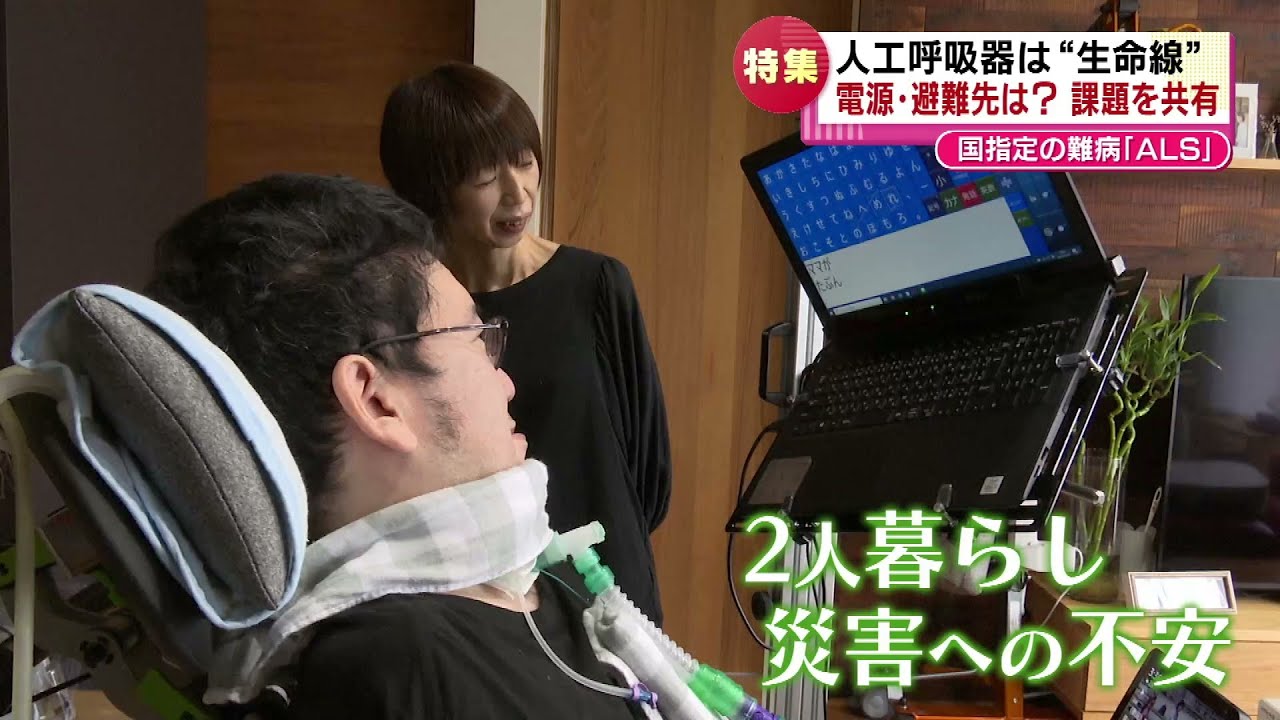

長岡市に住む夫婦、桜沢信樹さんと利恵さんです。

夫の信樹さんは、国指定の難病「ALS」を患っています。意思を伝えるには、まぶたや瞳の動きで合図をする必要があります。

〈妻・利恵さん〉

「枕を入れるのですが、枕を定位置に置いて動かないようにしています。目を見ててもらうと分かるのですが、良いところでばちっと合図をしてくれます。意思を伝える手段は、まぶたや瞳の動き」

桜沢さん夫婦は自分たちの生活を知ってもらい、災害が起こった際の対策を一緒に考えたいと「研修会」を企画しました。

〈桜沢信樹さん(機械の音声)〉

「天気予報を見るのは日課です」

「最近の災害の多さに危機感を覚えてやってみたいと思いました」

◆災害への不安

信樹さんは5年前、全身の筋肉が衰えていく国指定の難病「ALS」の診断を受けました。

目の動きによる「視線入力」を使い、夫婦はパソコンを通じて話します。

〈桜沢信樹さん(機械の音声)〉

「大好きですよ(笑))」

2人で一軒家に暮らしていますが、不安に感じているのが、「自然災害」です。

◆停電すれば人口呼吸器の電源が入らなくなる

去年夏、村上市や関川村など県の北部では記録的な豪雨が発生。

冬には桜沢さん夫婦が住む長岡市で交通網がマヒするほどの大雪になりました。

災害で停電が長期化すれば、信樹さんの人工呼吸器も電源が入らなくなります。

外出する際には常にモバイルバッテリーを持ち歩きます。

〈妻・利恵さん〉

「(内臓バッテリーの)残りが、推定11時間30分。これをまず確認して、この時間内にどうするかを考える」

〈記者〉

「電源復旧がいつかわからない大災害の時は」

〈妻・利恵さん〉

「ね、どうしましょう・・・」

停電の情報はすぐにでも知りたいといいます。

〈妻・利恵さん〉

「停電したからといって(すぐに)避難準備しようとは思わない」

〈県職員〉

「停電が起こりました、この停電はしばらくかかりますという情報が、いつのタイミングでどういうふうに(分かるかというのが大事)」

〈妻・利恵さん〉

「そうなんです」

〈妻・利恵さん〉

「ひとつ皆さんに見ていただきたいものが。1回の外出に必要な荷物です」

〈県職員〉

「これは災害に関係なく…」

〈妻・利恵さん〉

「じゃなくて、これが通常」

避難の難しさ、電源を確保する重要性・・・。

夫婦の日常を通して、理解を深めるのが研修の狙いです。

〈妻・利恵さん〉

「現状を分かってもらったかな。(患者は)何気ないことができない。(災害が)起きてからではと思うので、今起きる前に考えてもらうチャンスかなと」

課題はほかにも・・・。

◆障がい者の避難所

12月8日。長岡市小島谷地区では建物の内覧会が行われていました。

社会福祉法人が運営する「工房ゆきわり」です。

普段は障がい者の就労施設として使われますが、災害時には、障がい者の避難所として開放されるのです。

〈中越福祉会 廣井晃 理事長〉

「ここで、障害のある方に一時的にでも退避していただける、新しい取り組みを 進めていきたい」

〈中越福祉会 工房ゆきわり 長谷川 聡子 園長〉

「環境に適応できない方がいっぱいいるので、一般のところでは慣れないです。こだわりがある人は大勢の所が苦手。暗い所、音に過敏な人がいる」

◆災害時の避難

長岡市に住む、渡辺 和夫さん(78)です。

息子の翼さん(32)はダウン症で知的障害があります。

〈渡辺 和夫さん〉

「申し分ないですね。少しお話してもいいですか」

災害時の避難について切実な思いを話してくれました。

〈渡辺 和夫さん〉

「信濃川の大河津分水の近くに住んでいますから、水がだいぶ上がって道路すれすれになっている時が あった」

2019年の10月。

台風19号の影響で、上越市などに大雨特別警報が発表。長岡市を流れる大河津分水路では過去最高の水位を記録し、水は堤防まで1メートルほどに迫りました。

渡辺さんの自宅は大河津分水路のすぐそばにあります。

当時は避難指示が出ていましたが、避難所に行くことはありませんでした。

〈渡辺 和夫さん〉

「この子は、一番なんといっても生活する中で(大変なのが)トイレなんですよ。自分でトイレを言い出せない。避難してくれということでしたけど、人が大勢いまして、そういうトイレの問題が一番ありましたから。 もしなにかあれば家の2階に上がろうと、そんなことを考えていました。その時は避難しないで自宅にいました」

〈記者〉

「本当は避難所に行きたかった?」

〈渡辺 和夫さん〉

「行けないですね、行ったとしても、あんなに大勢の人が集まっているところには無理ですね」

命の危機が差し迫っているのに避難できない・・。

こうした悩みを抱える障害者や保護者は少なくないといいます。

〈長岡市手をつなぐ育成会会長 五十嵐勝彦さん〉

「トイレを利用したい並んで待っているわけですよ。健常者の方が来て、あなたあれでしょ、ちょっと後にしてください、わたし先にやらせてくださいと、 どんどん順番をあとにされるんですよ。そうすると障害者の方は我慢しきれない。本当はだめなんだけど、外に出てやって・・・心から願っていた場所ができました」

「工房ゆきわり」には太陽光パネルが整備。電気を蓄える蓄電システムも備わっていて、停電しても半日程度であれば電気を使いながら生活することができます。

中越地方でこうした防災設備が備わった障害者の就労施設は初めてだということです。

〈渡辺 和夫さん〉

「非常に今回のことは喜んでいます。こういう場所は非常にありがたいですし、ますますこういうのが増えてくればいいなと思っています」

〈記者〉

「この施設どうですか?」

〈渡辺 翼さん〉

「よかった」

◆求められる災害時の連携

長岡市に住む桜沢さん夫婦です。

災害が起これば、利恵さんは避難しながら唾の吸引など信樹さんのケアを行います。

〈県職員〉

「奥さんが運転する?」

〈妻・利恵さん〉

「でも吸引はできないから、停車して吸引するしかない。(災害時には)通常の時間通りには(運転が)いかないし。だから絶対に2人で動きたくない」

利恵さんは行政の職員や福祉施設のスタッフに災害時の連係を求めました。

〈重度訪問介護の事業者〉

「すぐに取り入れるのは難しいかもしれないけれど、頭の隅にとめておけば折々に取り込めるのではないか。

〈妻・利恵さん〉

「皆さんの力がないと在宅ではやっていけない」

ALS患者の夫・信樹さんは・・・。

〈桜沢信樹さん(機械の音声)〉

「みなさんに見てもらって、私たち夫婦が考えていることよりもいろんなことをいただけて参考になりました」

相次ぐ自然災害。障害のある人たちが取り残されないために・・・。

当事者や家族、関係機関の模索が続いています。

健常者も一緒に考えていかないと