作業療法では、治療プログラムのなかで日常の道具や遊びを利用します。

なかでも「折り紙」は、治療のなかで利用されることのあるアイテムの1つです。

治療を目的とした作業療法において、なぜ折り紙を用いるのでしょうか?

今回は作業療法士が折り紙を用いる目的や実施のポイントについて解説します。

まず折り紙をしっかりと折るために「手指の巧緻性」や「両手の協調性」が必要です。

また、作品の完成までの工程を理解し、集中して折るための「持続性注意機能」や「記憶(視覚性ワーキングメモリ)」といった機能が必要となります。

こうした機能を刺激するリハビリの一環として、作業療法では折り紙などの遊びを用います。

続けて、折り紙をすることで期待される効果と、実施する上で気を付けるポイントについて解説します。

手指の巧緻性(こうちせい)の向上

折り紙は手指を用いて作品を完成させていく遊びです。

工程数が多く、使用する折り紙のサイズが小さくなる作品ほど、より手指の細かい動きが必要となることから、手指の巧緻性向上の効果が期待されます。

対象となる患者さんの手指の巧緻性レベルに合わせて、作品の工程数・サイズを調整していくと良いでしょう。

両手動作の促通

折り紙をキレイに折るためには、両手を使う必要があります。

日常生活において両手を協調させて使う機会は多くありますが、一般的に、操作側の手と、補助側の手に分けて使用しています。

折り紙も同様に、利き手が右手の方であれば、右手を操作側として使用し、左手を補助側として使用します。両手を使用する折り紙を通して、両手の協調性向上が期待できるでしょう。

両手の協調性向上を目的として、片麻痺を抱えた患者さんに折り紙を使用することがあります。

対象者の方の、麻痺の重症度によっては補助手として使用する麻痺側手指の巧緻性が低いことも考えられます。

その場合は折り紙のサイズを大きくすることで、押さえやすくなりますので、折り紙のサイズを調整しながら実施すると良いでしょう。

注意力の向上

折り紙を完成させるためには、注意を持続させて課題に集中して取り組む必要があり、持続性注意機能の向上が期待できます。

高次脳機能障害などで持続性注意機能に課題がある患者さんは、工程数の多い作品作りは難しい場合があります。対象となる患者さんの持続性注意機能に応じて、工程数を調整した折り紙を実施すると良いでしょう。

記憶力の向上

作品を完成させるためには、全体の工程を覚えて順番に折り進める必要があることから、記憶力の向上が期待できます。

作業時には、折り紙の折り方や手順を視覚的に捉えながら、その情報をもとに作業をするため「視覚性ワーキングメモリ」の能力が必要になるからです。

折り紙の工程数が多いほど、作業の負荷が大きくなります。記憶力の向上を目的とした場合、対象となる患者さんの記憶力を加味して、工程数を調整すると良いでしょう。

また、同じ作品を続けて作っていると、記憶力向上の効果が低下します。そうした場合には、工程数は同じで、作業内容が異なる作品を選ぶと良いでしょう。

回想法として利用する

折り紙は、昔ながらの遊びの1つです。

認知症を抱えた高齢の患者さんを対象に、回想法として折り紙を用いることがあります。

回想法は、思い出のあるものや懐かしいものに触れてもらうことで、昔の経験や思い出を語り合うことを目的とした心理療法の一種です。

過去のエピソードを話すことで、精神的な安定がもたらされ、行動心理症状(BPSD)などの軽減に効果が期待できると言われています。

回想法として折り紙を活用する場合には、対象となる患者さんの過去につながるような、興味をもってもらえる作品を選ぶと良いでしょう。

例えば、子どものために千羽鶴を折っていた方であれば、鶴を一緒に折ってみて、過去の話を引き出すようにしてみてはいかがでしょうか。

達成感を得ることで、心理面に作用し行動に変化を促す

病気に罹患したことで「何もできない」「やる気が起きない」と訴える患者さんに対して、折り紙を治療的に用いることがあります。

折り紙には、簡単にできるものから難しいものまでさまざまな種類があります。難しい作品はより達成感を得ることができますし、簡単な作品から徐々に難しい作品に段階付けて実施していくと、本人の自信にもつながりやすくなります。

その結果、患者さんは達成感を得られて自己肯定感の向上が期待できます。

心理面への効果を期待して折り紙を用いる場合は、患者さん本人が折り紙に興味を抱いているかどうかが大切です。その上で、簡単にできる作品から作るようにしていくと良いでしょう。

折り紙を用いたことでADL向上につながったケース

筆者が実際に「折り紙」を用いて作業療法を提供した際のエピソードを紹介しましょう。

対象となったのは、誤嚥性肺炎の診断で入院となった80代女性です。既往にはアルツハイマー型認知症(重症度:中等度 MMSE14/30点 中核症状:注意散漫・短期記憶の低下している)がありました。

元々、ハウスバウンド(家に閉じこもりきりの状態)での生活レベルで、介助を必要としながらも在宅にて生活をされていた方です。

入院後に、誤嚥性肺炎は改善したものの、活動量が低下したことによってADL(移乗動作・排泄動作)が低下していました。倦怠感が強いため、リハビリ介入に対して拒否が強く身体機能訓練は実施できませんでした。

そこで、作業活動の提供によって生活場面で活動量が増えることを期待して介入をしました。

最初は趣味とされていた編み物を提案しましたが、本人から「編み物はめんどくさい」と発言があり、本人が興味を示した「折り紙」を提供しました。

折り紙を実施する際には、クライエントの認知機能に着目して作る作品を決めます。

注意障害・短期記憶の低下があったため、3回折って完成する折り紙から開始し、毎日1つの作品をリハビリ室で作ることを目標にしました。並行して、折り紙の前後どちらかに排泄動作を組み込みました。

介入当初はリハビリに対して拒否がありましたが、徐々に折り紙を作ることに対してモチベーションが高まり、離床に拒否が少なくなりました。

その結果、日中の活動性が向上しADL(移乗動作・排泄動作)が向上しました。

折り紙という作業活動を通して、本人が達成感を得ることで心理面に影響を与え、活動性が高まったことがADLの向上に寄与したと考えるケースです。

折り紙を用いる目的は一人ひとり異なる

さまざまな効果を期待して折り紙を作業療法で用いますが、大切なことは「患者さん一人ひとりに合わせた目的をもって折り紙を用いること」が大切であると考えています。

担当する患者さんのどのような点にアプローチしたいのか、目的をもって折り紙を臨床で活用してみてはいかがでしょうか。

作業療法士が治療で「折り紙」を用いる目的とは

より

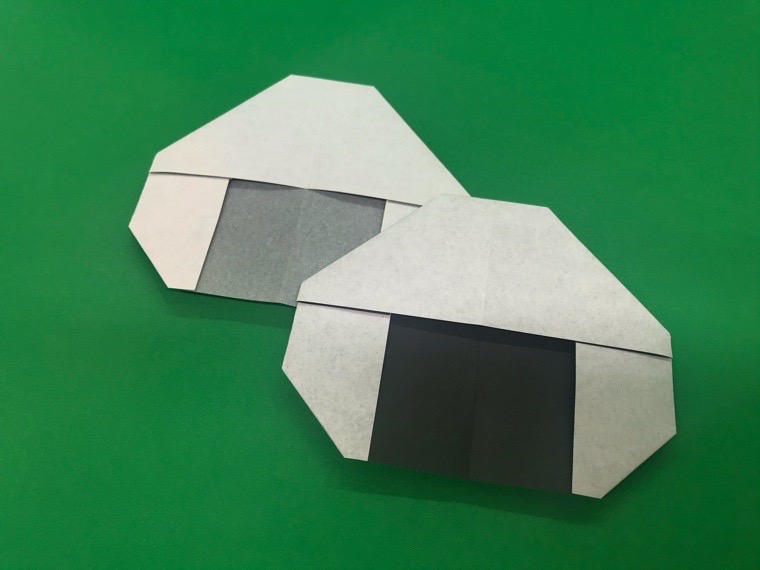

おにぎりアクションに参加したいけど、おにぎりが作れない、買いに行くのも大変という声を聞きました

おにぎりアクションは本物のおにぎりでなくてもOKですから👌😁

来年は、ゆっくりゆっくり、カラフルなおにぎりを折って参加できるといいかな🤗

と思って紹介しました😊

リハビリにもなりますし😉

折り紙でいろいろな作品を作って作品展開催!なんて😊

折り紙 おにぎりの簡単な作り方

~How to make an easy origami rice ball~