※あくまで個人の考えです。

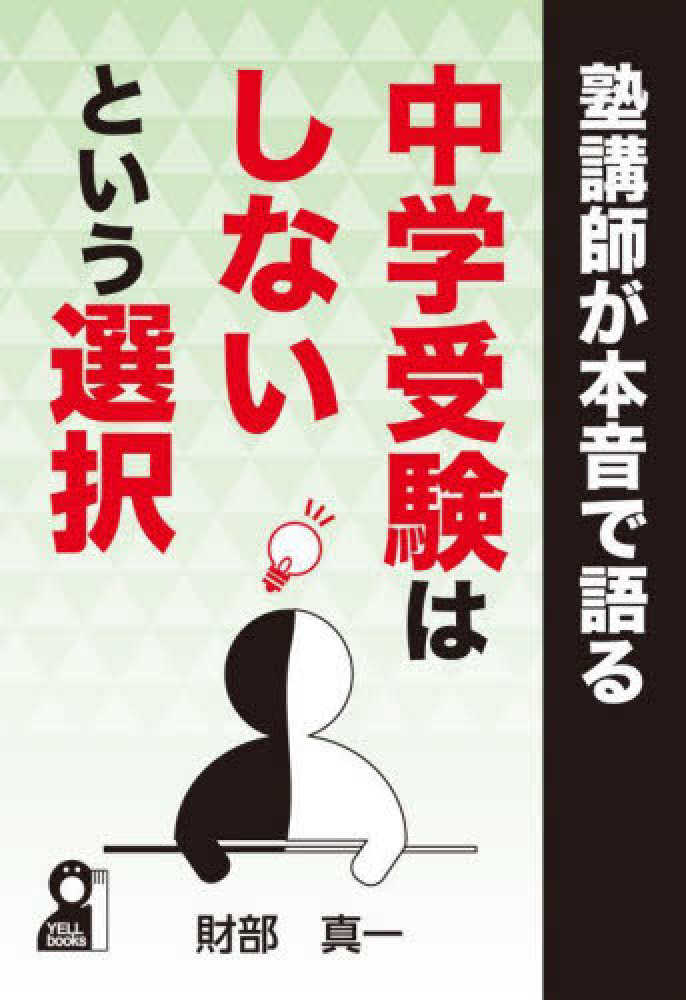

「塾講師が本音で語る中学受験をしないという選択」(財部真一著、エール出版)を読んでみた、個人的な感想文です。

第1章 「変」過ぎる中学受験の実体

第2章 一貫校の表に出ない「デメリット」

第3章 中学受験に「向いてる向いてない」の判断方法

第4章 親たちが知らない不都合な真実

第5章 親世代と大きく違う「大学受験」

第6章 「地元公立中学への進学」という選択

第7章 中学受験をしないことで広がる世界

前半の1章〜4章では、中学受験と受験後の進学校の問題点をいくつか取り上げ解説しています。特に、小学生の時点で学習の適性が低い、または精神的に幼い児童にハードな勉強を課す困難さと問題点を詳しく述べています。

その中でも、第3章中学受験に「向いてる向いてない」の判断方法の冒頭にある残酷すぎる「地頭」の差(p60-65)は、当ブログでもたびたび取り上げていることですが、生徒の学習能力の違いは如何ともしがたいことが述べられています。

またこの章では、中学受験に向いている子の特徴として、次のように述べています。

普段の学校の勉強にはかなりの余裕を持って取り組むことができ、地頭が受験問題に対応できるだけの良さと柔軟性があり、なおかつ、受験勉強を楽しむ力があり、つらいときは逃げ道も自分で作ることができる「器用さ」もある子ということになります。(本書p84より引用)

これは自分も同感です。気負い過ぎず無理もせずに中学受験の勉強ができる生徒、入学試験の結果に関わらず入学後も伸びるタイプってこれだよね〜自分は思います。気負って頑張るタイプは自分の限界が来た時に拗らせます(苦笑)。

楽しんで勉強するタイプでないと中学受験は辛いし、昔はそういう生徒が中学受験の主流派だったのだと思いますが、中学受験が一般化した昨今はそうも言ってられなくなりました(苦笑)。

上記のような「中学受験に向いている子」でないご子息ご令嬢をお持ちの親御さんにとって、共感の多い内容が書かれていると思います。

後半の5章では少子化の影響で大学入試は親世代に比べると緩くなったこと、6章〜7章では公立中学や高校受験が悪くないことを主張しています。

これには自分は同意できかねます。公立中学も、「運が良ければ」悪いものではないでしょう。学校の環境、クラスメイト、学級担任、教科担任、部活顧問、の「ガチャ」のどれかで「大外れ」を引かされなければ。

公立中学回避をしたくなる最大のインセンティブは、上記の「ガチャ」で「大外れ」が入っている確率が、受験をして入学する中学に比べて格段に高いこと、「大外れ」を引かされてもほとんどリカバリーされず、高校入試に著しい不利益があることだと自分は思います。

そこを軽視する本書は、書き方がフェアではない、と自分は感じます。たまたま上手く行った受験の体験記は読む価値があまりありませんが、再現性の低い公立中高サバイバル経験談もまた、あまり意味がないと思います。

子供が中学受験に向いてない場合、「大外れ」を引かされる確率が低い公立中学の校区に引っ越すくらいしか、現実的に可能な対策はないのかな、というのが、本書を読んだ自分の率直な感想です。