![]() 「列島詩人」として、その中心に居続けて詩を作り続けたのは、関根弘です。

「列島詩人」として、その中心に居続けて詩を作り続けたのは、関根弘です。

「列島」は戦後日本の左翼文化運動における「党」/「前衛」の方向性を指し示すものとして登場しました。野間宏、壺井繁治、小野十三郎、木島始、安東次男、菅原克己・・・・、戦前に「転向」したり「沈黙」した文化活動家たちが「列島」に集まり、そして「前衛」たる存在をめざしました。

![]() しかし、その「前衛」のよって立つものたる「党」は、戦後、右に左に大きく路線を変更します。内部の主導権争いや論争も激しい。また世界的「司令塔」であるコミンフォルムはスターリン独裁体制下で、どんどんと「ソ連の利害」中心になっていきます。当時「列島」の詩人たちは多いに悩んだと思いますが、「党」に従順な人たちはそれでも、「ブルジョア的」で「セクト的」なサークル詩を批判/批評しつづけ、「前衛たる正しさ」を示す作品を書き続けますが・・・、それらは機械的かつ宣伝的(啓発的)なものに過ぎませんでした。

しかし、その「前衛」のよって立つものたる「党」は、戦後、右に左に大きく路線を変更します。内部の主導権争いや論争も激しい。また世界的「司令塔」であるコミンフォルムはスターリン独裁体制下で、どんどんと「ソ連の利害」中心になっていきます。当時「列島」の詩人たちは多いに悩んだと思いますが、「党」に従順な人たちはそれでも、「ブルジョア的」で「セクト的」なサークル詩を批判/批評しつづけ、「前衛たる正しさ」を示す作品を書き続けますが・・・、それらは機械的かつ宣伝的(啓発的)なものに過ぎませんでした。

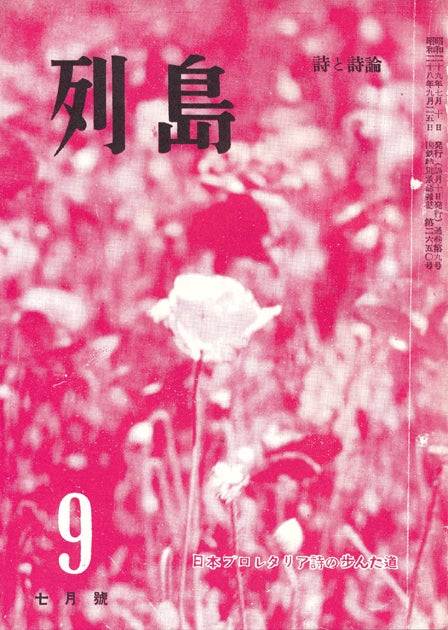

![]() 年若い関根弘は「列島」の創刊号から「党」に依拠し「前衛」を目指すような詩と論評を発表してきましたが(列島詩集7号には「詩とはなにか」という原稿用紙70枚にもなる、長い「卒論的」論文まで発表しています)。列島詩集9号あたりから羽ばたき始めます。

年若い関根弘は「列島」の創刊号から「党」に依拠し「前衛」を目指すような詩と論評を発表してきましたが(列島詩集7号には「詩とはなにか」という原稿用紙70枚にもなる、長い「卒論的」論文まで発表しています)。列島詩集9号あたりから羽ばたき始めます。

関根は列島詩集9号で「首まつりの意識」という短い随筆を掲載します。自らのこと(東京東部の労働者家庭に生まれ育った、貧乏な「文学」好きの子ども)そして、戦前/戦中の自らの姿勢を問うことなく、権威をかさにスターリンの言葉を前面に出して他者を批判する「前衛」たちの姿勢について。関根はそのあり方を戦後の極東軍事(「七つの首」という詩を読んで法定でGHQが戦犯を裁いたことなどに擬えて「首まつり」と批判します。そして語ります。

--------

(前略)かれはいぜんとしてアレゴリーで現実を裁断しようとしているからだ。自分の蝋燭に火を灯して出直すべきときに、戦犯の処刑を喜んだり(「七つの首」という詩を読んで、大達文相が戦犯の処刑は野蛮人の首まつりと同じだといったことを思い出して下さい)。火花の中で歌う歌を賛美したり、完全に現実の事物の運動と遊離したところに詩を位置せしめているからである。(後略)

--------

ここで言う「かれ」は壺井繁治であり岡本潤であり、そして戦中に全体主義に屈服しながらも戦後に「党」の権威によって蘇ろうとしている、多くの「左翼」 文化人たちのことです。

関根は続けて述べます。

--------

(前略)戦後の文学運動は、主として、批評の態度をめぐっての問題でもあった。階級の観点かについての反省が行われた。主体性の確立をまぐる論争は従来のプロレタリア文学の人間追及の粗暴さをあきらかにした。荒正人流にいうならば、自分の蝋燭に火をともせ、というところを出発点とした。これはいわゆる流派(エコール:原文はルビ)というものではない。それこそが戦後的現実であった(中略)僕は僕なりにに主体性という言葉を受け入れた(後略)

--------

![]() 列島詩集9号の通信欄「詩友通信」には千葉の一“詩友”から「列島をめぐる対立(論争)『新日本文学』などで読み、いろいろ考えていますが、私はやはり芸術的主体が大切ではないかと思っています。その意味からの関根さんの主張されるかなりの部分は支持しております”などと寄せられています。若い関根弘さんは、結構暴れているようです。

列島詩集9号の通信欄「詩友通信」には千葉の一“詩友”から「列島をめぐる対立(論争)『新日本文学』などで読み、いろいろ考えていますが、私はやはり芸術的主体が大切ではないかと思っています。その意味からの関根さんの主張されるかなりの部分は支持しております”などと寄せられています。若い関根弘さんは、結構暴れているようです。

![]() 関根弘のこの「宣言」は、後の列島詩集に大きな影響を与え、そして列島は変わります。その前兆?でしょうか。この号には「列島」以外のサークル詩人の「逃亡」(麻生久)「傷口と扉」(河野雅彦)などの作品が転載されます。いずれも当時の「列島常連」詩人(「前衛詩人」)より優れた作品であると言いえます。

関根弘のこの「宣言」は、後の列島詩集に大きな影響を与え、そして列島は変わります。その前兆?でしょうか。この号には「列島」以外のサークル詩人の「逃亡」(麻生久)「傷口と扉」(河野雅彦)などの作品が転載されます。いずれも当時の「列島常連」詩人(「前衛詩人」)より優れた作品であると言いえます。

☆写真は上から「列島詩集」9号の表紙、その目次、「列島」以外から転載された詩の一部です。