フェルメールの残存する絵画32点のうち、9点が展示される、というので出かける。

鑑賞券は2500円と国内の展覧会としては高い方だが、イヤホンガイド付きである。

32点のフェルメールの絵画のうち、今回の目玉、とも言える「牛乳を注ぐ女」

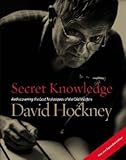

即座に想起されたのは、デヴィッド・ホックニーの「Secret Knowledge」

|

[ Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Tech...

20,640円

Amazon |

ここでホックニーは左上のかごの網目が手前の人物に比べて明確に細密であるところから、

光学機械ーカメラ・オブスクラの焦点をここに当てたのだろう、と推測している。

裸眼ではこうは見えないのだ。

カメラオブスクラや凸面鏡などを使用したのはファン・アイク(1390-1440)辺りから。

フェルメールが敬愛したカラヴァッジョも使用した形跡があるから、フェルメールが使用したことに

それほど違和感がない。

彼の遺言執行人であった、アントニ・ファン・レーウェンフックは史上初めて顕微鏡を用いて

微生物を発見し微生物学の父、と称される人物であることも傍証にになるだろう。

カラヴァッジョを始め、バロックの画家たち、ルーベンスやベラスケスも何らかの光学機械を

使っているから「写実的な人物像」 「強烈な光の明暗と劇的表現」などは、光学機械の使用が

それを支えた面があるだろう。

ちなみにレンブラントは光学機械を使用していない、とホックニーは「絵画の歴史」の中で言っている。

画家が光学機械を使用したからと言って、その作品の評価を貶めたことにはならない。

絵画には技法を超えた何かが、それを芸術たらめている、ということは言うまでもない。

「とりもち女」と題されるこの絵画は、娼館のやりて婆であろうか。

婆というには若すぎ、不埒にも左胸を触っている輩もいるから娼婦なのかもしれない。

この左手の人物はフェルメールの自画像、とされることもありこれも有名な絵だ。

よく見るとこの人物のスカーフの辺に当たっている光線は右手の二人の人物に当たる光線

とは少し角度に違和感がある。

著書「フェルメールの世界」(NHKブックス)で小林頼子氏は、絵画修復家のウエイドウムの「透視法」説

を引用して、「フェルメールの空間構築法を解明したばかりか、フェルメールのカメラ・オブスクラ利用説

の帰趨にも重要な一石を投ずることになった」(同署82P前後)

とあるけれども、ここに載せた絵画二点は果たして「透視法」で説明できるだろうか、疑問だ。

最も同氏の著作は1999年。ホックニーの著作は2006年だから同氏の引用文献にはないが。

余談だが、フェルメールの絵画リストを見る時、32点中24点を鑑賞したことになる。

ワシントンのナショナルギャラリーやメトロポリタン、あるいはロンドンのナショナルギャラリーや

ルーブルやウイーンの美術史美術館などであるが、これらの大美術館では見たい絵も、

見るべき絵もたくさんあって、しかも貪欲に見て回るから、どこで見たかを失念していることも多い。

その点では日本国内で開かれる展覧会は、少数をじっくり見る、という利点もある。