義和団の乱【前半】敵督1900年三ヶ月賠償額42京円 出典:フリー百科事典Wikipedia

「東南互保」宣言

詳細は「東南互保」を参照

東南互保形勢図と西太后蒙塵行

西太后が「宣戦布告」の上諭を出して列強への態度を明確化した頃、両江総督劉坤一や湖広総督張之洞、両広総督李鴻章ら地方の有力官僚らは、この上諭を偽詔とした上で従わない旨宣言し、そして義和団の鎮圧に動いた。また列強各国領事と「東南互保」という了解を結び、義和団の騒擾を中国北部に限定するようし向けた。具体的には、盛宣懐や張謇が地方大官と各国領事の間を奔走し、「保護南省商教章程」9か条と「保護上海租界城廂章程」10か条を結び、外国人の生命及び財産を列強が進攻しない限り保護することを確約した。

この「条款」は中国東南に位置する地方の総督や巡撫といった大官と列強との利害が一致したため成立した。

いわば、清朝の地方の大官僚たちが結託して地方の利害を優先させ、義和団の影響が及ばないよう先手をうったといえる。 これは明らかに西太后の命に背くものであったため、剛毅らは弾劾上奏を行ったが、西太后は特段処分を下さなかった。それは西太后の保険であったためである。つまり列強との戦争の雲行きが怪しくなった場合に備え、「東南互保」を暗黙裡に認め、敗戦の総責任を負うことを求められないようにした政治的駆引きの一つであった。実際後述するように西太后は、義和団の乱に関して何ら責任追及を受けていない。

北京陥落以後

地方の有力官僚たちは乱が終息すると、直ちに列強との関係改善に乗り出した。例えば北京議定書締結直前の1901年8月には、2か月前まで北京で日本軍を率いていた福島安正が日本の軍部の意向で中国東南に派遣され、張之洞・王之春(安徽巡撫)・恩寿(江寧布政使、療養中の劉坤一の特使)らと日本との軍事協力について協議している。その結果、同年11月に仙台市で開かれた日本の陸軍大演習には、張之洞や劉坤一らの命を受けた清国文武官90名(主に中国東南の総督・巡撫の官員)が演習視察のために派遣されている。

「扶清滅洋」から「掃清滅洋」へ[編集]

北京の陥落後しばらくして、清朝の姿勢は180度転換した。すなわち8月20日に己を罪する詔を出し、義和団を「拳匪」あるいは「団匪」と呼び反乱軍と認定した。以後義和団は清朝をも敵にまわし戦闘せざるを得なくなる。それまで「扶清滅洋」を旗印にしていた義和団は、清朝に失望し「掃清滅洋」(清を掃〔はら〕い洋を滅すべし)と変えるに至った(他に「清を平らぐ」、「清に反〔そむ〕く」などのバージョンもある)。これは後述する 北京議定書(辛丑条約)によって過大な賠償金を強いられることになった清朝が、その負担を庶民に転嫁せざるを得なくなったことも大きな理由である。

義和団の鎮圧

北京占領後の1900年9月に、連合軍にドイツからヴァルダーゼー元帥率いる数万人の兵力が増強され、彼が連合国総司令官になると、北京周辺の度重なる懲罰的掃討作戦を展開した。各国を合わせると計78回に及ぶ義和団残党狩りが行われ、それは山海関や保定、山西省と直隷省との境界線付近まで含む広大な範囲にわたった。特に多くの掃討戦を行ったのはドイツであって、約半分を占めている。

またロシア帝国軍はこの時満州占領を企図して進駐した。6月に義和団がアムール川沿いのロシアの街ブラゴヴェシチェンスクを占領すると、報復としてロシア領内にあった中国人居住区である江東六十四屯を崩壊させ、さらに南へ軍を進め東三省(満州)一帯を占領した。これが後々日露戦争の導火線の一つとなった。右表に明らかなように、実は北京陥落以後の方が投入された兵力は多く、最大71920名に上る。義和団の乱後の清朝における勢力扶植に努めるためであった。

八カ国連合軍兵力推移表

義和団の乱における死傷者数

連合軍は上記のように多くの兵力を投入したが、日本軍の計算に依れば、全期間にわたる死者数は757名、負傷者数は2654名とされている。ちなみに最も多くの死傷者を出したのは日本であった(死者349名・負傷者933名)。また清朝や義和団によって殺害された人々は宣教師や神父など教会関係者が241名(カトリック53人+プロテスタント188人)、中国人クリスチャン23000人といわれる。[要出典]一方清朝や義和団側の死傷者は統計としては正確性を欠かざるをえないが、上で引用したように天津城攻防戦だけで4000名ほどの遺体があったと日本軍が書いていることから考えて、一年ほどの戦争期間に多大な死傷者を出したことは容易に想像できる。

北京議定書

詳細は「北京議定書」を参照

北京議定書

西太后は北京から逃走する途中で義和団を弾圧する上諭を出したが、同時に列強との和議を図るよう李鴻章に指示を出した。その時後々有名となる次のことばを用いている。「中華の物力を量りて、與国の歓心を結べ」(「清朝の〔そして西太后の〕地位さえ保証されるなら金に糸目はつけるな)。列強との交渉は慶親王奕劻及び直隷総督兼北洋大臣に返り咲いた李鴻章が担ったが、敗戦国という立場上列強の言いなりとならざるを得ず、非常に厳しい条件が付せられた。またそれは西太后の地位を守るための代償という意味合いもあった。

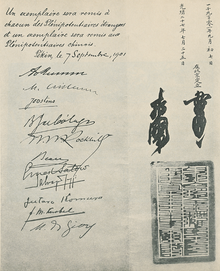

義和団の乱の責任は端郡王載漪や剛毅ら数人の重臣と地方官僚50人ほどに帰せられ、処刑もしくは流刑を言い渡された。1901年9月7日に締結された条約中、もっとも過酷だったのは賠償金の額であった。清朝の歳入が8800万両強であったにもかかわらず、課された賠償金の総額は4億5000万両、利息を含めると9億8000万両にも上った。このしわ寄せは庶民にいき、「掃清滅洋」という清朝を敵視するスローガンは、義和団以外にも広がりを見せるようになる。

連合軍は首都北京及び紫禁城を占領し、北京議定書によって清国は賠償金を支払い、北京周辺の護衛は外国部隊が任務にあたることになった[10]。大日本帝国は北京と天津に清国駐屯軍 (後に支那駐屯軍)を設置した[11](pp10,29,30)[注釈 8]。これはのちの日中戦争初期の主力部隊となる[1]。

影響[編集]

中国国内

- 1. 総理衙門の廃止と外務部の創設

- これらは北京議定書に盛り込まれているように、列強各国の強い意向によって実現したものである。アロー戦争以後清朝の外交を担ってきた総理衙門が清朝官庁内で次第に地位低下したことに不満を覚えた諸外国が、清朝に外交を重視するよう求めた結果、総理衙門を廃止し外務部をつくらせるに至った。なお外務部は他の官庁より上位の組織であるとされた。

- 2. 光緒新政の開始

- 北京に帰った西太后は排外姿勢を改め、70歳近い年齢でありながら英語を習い始めるなど、西欧文明に寛容な態度を取り始めた。その最も典型的な方針転換はいわゆる光緒新政を開始したことである。これは立憲君主制への移行・軍の近代化・経済振興・科挙廃止を視野に入れた教育改革を目指すもので、方向性は数年前西太后が取り潰した康有為らの戊戌変法と同じものであった。これには剛毅など西欧化に対し強く反対していた保守勢力が、北京議定書によって一掃されたことも大きく影響している。

- 3. 聶士成の武衛前軍等の北洋軍壊滅による袁世凱台頭

- 義和団の乱において直隷総督配下の近代化軍隊は連合軍に敗れて大きな打撃を受けたが、袁世凱の軍だけは義和団をたたくのみで、直接列強との戦争に参加しなかったためほとんど無傷であった。そのため清朝内で隠然たる影響力を持つに至る。同時期、李鴻章や劉坤一、栄禄といった清朝の実力者が次々と死去するという「幸運」もあって、清朝一の精鋭部隊を率いる袁世凱は、それを政治資本として有効に活用していった。それはやがて袁世凱を李鴻章の後任として直隷総督へと出世させ、さらに辛亥革命後の中華民国大総統、中華帝国皇帝(洪憲帝)へと押し上げる原動力となった。付言すれば、漢民族である袁世凱が衰退した清朝にあって最強兵力を保持し続けること自体が、やがて満漢対立という民族間の軋轢を増す不安定要因となっていった。

- 4. 中国の半植民地化

- 北京議定書によって、北京や天津に外国の駐兵権を認め、また巨額の賠償金によって外国による財政支配(海関税・常関税・塩税が支払われるまでの担保として押さえられた)を受容せざるを得なくなった清朝、そして中華民国は、もはや独立国としての体裁をなさず、「半植民地」ともいうべき状態に陥った。北京における駐兵権容認はやがて盧溝橋事件の引き金ともなるのである。

- 5. 清朝への不信増大

- 最も大きな影響は、民衆の不平不満の矛先が列強よりもむしろ清朝自体に向けられるようになったことであろう。それは清朝滅亡のカウントダウンが開始されたことと同義であった。列強への「宣戦布告」の際には「現在我が中国は積弱極まった。頼るところは最早人心のみ」と述べながら、北京陥落後あっさり義和団を切り捨てた清朝・西太后の姿勢は大きな失望を一般民衆に与えた。さらに北京議定書によって定められた巨額の賠償金を支払うために、過大な負担を民衆に強いたことは、人々が清朝を見限るのに決定的な理由となりえた。孫文は中国で何度も革命を行おうとして失敗し、その度に無謀だと周囲から冷笑されていた。しかし義和団の乱以後民衆の中に傍観者的な雰囲気が減り、孫文たちを積極的に応援する風向きが俄かに増加したと述べている。すなわち義和団の乱は辛亥革命に至る重要な伏線となったといえる。

世界・東アジア

- 1. 日露の対立激化と日英同盟の締結

- 義和団の乱鎮圧のために各国それぞれが出兵したが、その中で日本とロシアの対立が顕在化していった。特にロシア帝国軍の満洲占領とモラルを欠いた軍事行動は、各国に多大な懸念を与えるとともに、日本に朝鮮における自国の権益が脅かされるのではという危機感を与えるのに十分であった。イギリスも中国における自国の利権を守るために日本に期待を示すようになり、光栄ある孤立を捨て1902年に日英同盟を締結するに至った。これには日本軍を賞賛したモリソンの後押しもあった。

- 2. 領土割譲要求の沈静化

- 日清戦争以降、清朝は「瓜分」(中国分割)の最大危機にさらされていたが、義和団の乱によって勢いに歯止めがかけられた。戦闘において圧倒的な強さを示した連合軍であったが、その後の占領地支配には手を焼き、中国の領土支配の困難さに嫌でも気づかざるを得なかった。列強のその時の思いは連合軍司令官ヴァルダーゼーの「列強の力を合わせたとしても、中国人の4分の1でも治めるのは困難であろう」ということばに言い尽くされている。ただ例外的に領土支配を目指した国があった。ロシアと日本である。ロシアの満州占領は日露戦争を導き、さらに辛うじてその勝者となった日本は一層の領土的野心を滾らせ、日中戦争へと邁進していくようになる。

- 一方キリスト教会側も義和団以降、反感を買いやすかった傲岸な態度を改めるようになった。むしろこれまで積極的に関与していた裁判についても自粛するようになり、次第に教案は減少していった。

- 3.大逆事件の伏線の可能性

- 一見すると無関係のようであるが、幸徳事件(1910年)の遠因を義和団の乱の際に起きた馬蹄銀事件に求める研究がある。馬蹄銀事件とは、清国の馬蹄銀という銀塊を、派遣部隊が横領した事件である。すなわち日本軍は自軍が綱紀が正しかったことを内外に喧伝したが、実際はそうではなかったことを『万朝報』の記者幸徳秋水らが厳しく追及した。それが馬蹄銀事件である。この一連の記事によって、幸徳秋水らは山縣有朋の恨みを買い、それが幸徳自身に処刑という厳しい処置が課される原因となったという説がある(小林1986年出版)。

評価

- 1. 義和団の乱当時の評価

- 義和団の乱当時の世界は、社会進化論が有力なイデオロギーとして機能し、文明/野蛮という二項対立でもって物事が語られることが多かった。さきの二項対立には、西欧/非西欧という本来別カテゴリーの二項対立が無理やり重ねられ、さらにこの二項には暗黙の了解として上下のランク付けがなされていた。下位から上位へと移行すること、すなわち非西欧(野蛮)から西欧(文明)へ移行することこそが「進化」・「進歩」として受け止められていた。そのような中で起きた義和団のアンチ・キリスト的、あるいは非西欧的「悪行」は、「文明」に悖る野蛮な行為としてすぐさま世界に広まり、激しい非難が中国に寄せられることになる。

- しかし一方中国の実情を知る人々の中には義和団の乱に対し同情的な声や、義和団の乱の意義を正しく見抜く人もあった。たとえば北京籠城を余儀なくされた外交官は「わたしが中国人だったら、わたしも義和団になっただろう」(オーストリア・ハンガリー帝国人A.E.ロストホーン)とのべているし、ベイジル・リデル=ハートは義和団の発生を国家的意識が目覚める前触れだといっている。日本でも青柳猛(有美)は「義和団賛論」(『有美臭』文明堂、1904)という文章を書いて、義和団に共感を示している。

- 2. 歴史学の中の義和団の乱

- 中国史に、そして世界史に大きな影響を与えた点では一致するものの、義和団の乱についての評価は未だ定まっていないと言って良く、それが語られる地域-中国・日本・欧米-によって、無論中国人研究者であっても欧米的論調に近いものもあるが、論調が異なっている。大きく異なるのは義和団の性格についての評価である。中国や日本では、欧米及び日本の帝国主義に反対する愛国運動という捉え方をするのに対し、アメリカなどでは闇雲に外国人を攻撃した排外運動という捉え方をしている(エシェリックやコーエン等)。

- 帝国主義に関する点で、義和団はキリスト教集団(宣教師や中国人クリスチャン)との対立の中で彼等の持つ様々な特権(行政上あるいは司法上)に直面して、それらが帝国主義に由来することに自覚的となり反対運動を行ったと前者は論じる。しかし欧米の研究者たちは、義和団は帝国主義に自覚的でなく単に外国人嫌いからくる排外運動だと主張している。他方義和団が愛国主義的か否かという点でも対立する。義和団が近代的な国家概念を有していたかどうか、「扶清滅洋」や「掃清滅洋」といったスローガンにおける「清」とは具体的に何を指すのかという点で一致を見ない。すなわちそのスタンスの違いから愛国主義だったといえるのか、あるいはナショナリズムの覚醒と言えるのかという点で論者の意見が分かれている。

義和団の乱余聞

義和団の旗

- 粛親王善耆と川島浪速

- 北京籠城において、日本軍が防衛を担当した区画にあった粛親王府は粛親王善耆の邸宅である。彼は非常に日本との関係が深く、特に川島浪速とは自分の娘(日本名川島芳子)を後に川島の養女にするなど縁があった。その川島はこの義和団の乱の際、説得によって紫禁城を無血開城させた人物である。粛親王と川島浪速は後に協力して満州独立運動に荷担していくが、二人の運命は義和団の乱以降交叉し始めたといえる。

- 賠償金の返却

- あまりにも過酷な賠償金請求に対し、やがて国際的な批判と反省が起こり、賠償金を受け取った各国は様々な形で中国に還元することとなった。たとえばアメリカは、賠償金によって北京に清華大学(1911年 - )を創設した。この大学は北京大学と並んで中国を代表する名門大学として成長し、現在でも理系分野ではトップと言われている。

- 日本も1922年に賠償金の一部を中国に対する東方文化事業に使用することを決定し、中国側に通告した。日本の外務省には、対支文化事業部が新設され、日中共同による「東方文化事業総委員会」が発足した[12]。また、東亜同文会・同仁会・日華学会・在華居留民団など日本国内で日中関係進展にかかわる団体への補助を行ったり、中国人留日学生への援助を行った。また現代まで続く成果として学術研究機関設置がある。これは北京人文科学研究所・上海自然科学研究所・東方文化学院の設立を指す。東方文化学院は、後に東京大学東洋文化研究所と 京都大学人文科学研究所東方部に改編された。東山銀閣寺の近くに建つ京都大学人文科学研究所東方部は、キリスト教会のような塔を持った美しい西洋風の建物で、塔の窓にはステンドガラスが使われている。但し塔の内部には許可なくしては立ち入れない。

- 文物の破損・流失と古美術商

- 八カ国連合軍の一年にわたる北京占領は、掠奪と詐取によって中国の文物の国外流出を促した。それは19世紀に世界に流出した文物と比較して、質量ともに巨大なものであった。宮城そのものの掠奪は免れたものの、その周囲にあった天壇や王府に所蔵されていた文物が被害に遭っている。盗難され、また欧米系占領軍から見て価値の分からない秘籍などはぞんざいに扱われ破損したものも多かった。たとえば『実録』(王朝の公的記録)や「聖訓」(皇帝勅書)等を収めた皇史宬も襲われたため、多大な被害を出している。他にも『歴聖図像』4軸や『今上起居注』45冊、方賓『皇宋会編』(宋版)、呉応箕『十七朝聖藻集』(明版)など貴重な秘蔵文書が消失した。また『古今図書集成』や『大蔵経』も破損・一部散逸などの憂き目に遭っている。東洋史研究者市村瓚次郎は北京に赴き調査した際に「大蔵の経典、図書集成、歴代の聖訓、其他種々の書籍の綸子緞子にて表装せられたるもの、悉く欠本となりて閣中に縦横にとり乱され、狼藉を極めたる様、目もあてられず。覚えずみるものをして愴然たらしむ」と慨嘆している。

- 多くの美術品が中国国外に流出したが、それは皮肉にも中国美術品の価値を世界に広めることになった。ジャポニスムによって切り開かれた東洋美術への関心は、19世紀末から20世紀初頭までは日本美術が対象であったが、次第に中国伝統美術にも注がれはじめ、1910年までには中国陶磁が主な対象となった。 こうした中国美術の輸出事業に携わったのは、まず、外交官・実業家張静江がパリで設立した通運公司(1902 - )、通運公司から独立しパリで長く営業した盧芹齋(C.T.Loo)のLai Yuang and Company(1908 - )、後に、日本の古美術商たちである[13][14]。1912年に恭親王コレクションの買い付けを行った山中定次郎の山中商会は、北京などで仕入れてロンドン、ニューヨーク、東京で売るビジネスを行った[15]。繭山松太郎の龍泉堂(1908に北京で創業)など他の業者は、北京で買い付けて日本へ輸入するのが主であった。日本経由で欧米へ流出した文物も多い。書画骨董・青銅器・磁器・書籍が主要な品目である。

- 日本に留まり現存するものも多い。泉屋博古館所蔵の青銅器「虎食人卣」(こしょくじんゆう)や東洋文庫が多く所蔵する『永楽大典』はその代表例である。この他王羲之「遊目帖」(唐代模本)は乾隆帝の秘蔵品であったが、やがて恭親王奕訢に下賜された後、義和団の乱の際に日本に流出した。ただ広島に落ちた原爆によって焼失している。