TOCANA > 自然宇宙 > 宇宙工学・物理化学 > 科学者が避ける「物理学7大タブー」とは? 現代物理学は崩壊寸前

科学者が本気で避ける「物理学7大タブー」を博士が解説! 現代物理学は実は“つじつまの合わないことだらけ”だった!(インタビュー)

2018.04.03

『言ってはいけない宇宙論』(幻冬舎新書)

科学者はいつもわかったようなことを言う。3.11で福島第一原発が吹っ飛び、除染費用が消費税と相殺しようというとんでもない状況で、まだ原発を止めない。絶対に安全だからだという。ウソをつけ。絶対に安全なものなどこの世にはない。

科学者の言うことを今一つ信用できないのは、彼らだってなんにもわかってないくせに、わかったようなことを言うからだ。わからないって言ってくれりゃいいのに、宇宙はこうなっていると見てきたように言う。

『言ってはいけない宇宙論』(幻冬舎新書)は、そんな科学者の小理屈がいかなる空論を生み出してきたのか、実にシンプルにわかりやすく説明する。ブラックホールと簡単に言うが、あれが何なのかわかっていないし、家電製品の中に入っている半導体やトランジスタの仕組みも本当の意味ではわかっていない。物理学の根本は、仮説とわからないことで出来上がっているのだ。

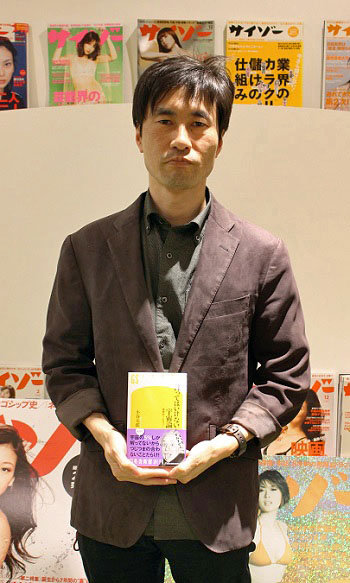

同書の著者、X線天文学の研究者でもある小谷太郎氏に話を聞く。

小谷太郎氏(撮影:編集部)

■量子力学は不完全?

物理学の一分野である量子力学によれば、原子や素粒子などは波動関数によって表される「波」だという。これは実態とは違うイメージを呼び起こす。人は細胞でできていて、その細胞は原子からできている。それなら原子が波動なら人間も波動なのか、みたいな。そして人間が波動なら、音楽の平均律のように正しい波動と不協和音のような汚れた波動があって、汚れた波動が病気や不幸の原因で……とインチキ霊媒師の戯言のような話になる。

実は、科学者も原子や素粒子などを正しくイメージできないと言ったら驚くだろうか。量子力学は不完全な物理学体系で、そのことは量子力学の創成期からアインシュタインたちによって指摘されていた。

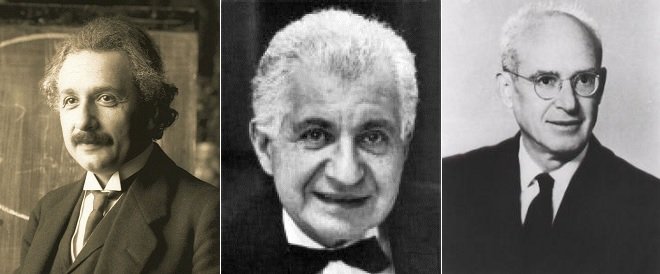

左:アインシュタイン、中央:ポドルスキー、右:ローゼン 画像は「Wikipedia」より引用

「アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンの3人が出した論文(頭文字から「EPR問題」と呼ばれる)があって、これは量子力学が不完全だという指摘なんです。2つの粒子の状態を1つの波動関数で表すことができるんですが、その時に一方の粒子を観測してその状態が決まると、もう一方の状態も決まってしまう」

イメージ画像:「Thinkstock」より

量子力学では2つセットの粒子の状態を、1つの波動関数で表すことができる。すると、遠く離れた2つの粒子のうち片方を観測すると、同じ波動関数で表されるもう一方の状態も決定される。たとえそれが無限遠に離れていても、宇宙の端と端に粒子があっても、片方の状態が決まればもう一方の状態が同時に決まることになる。数式上はそうだが、ということは光速を超えて情報が伝わることになる。それはおかしいというのが、この論文の主旨だ。

だから量子力学は根本的な間違いを含んでいる、というのがアインシュタインらの考えだった。量子力学は不完全な体系なのだ。

関連キーワード:

アインシュタイン

,

インタビュー

,

エヴェレット

,

ポドルスキー

,

ローゼン

,

二重スリット実験

,

小谷太郎

,

波動

,

観測問題

,

量子コンピュータ

,

量子力学