〔1〕 債務超過? お札を刷り続ければいい? どっち❓

まず、↓このグラフを見てください。

現在の「先進20ヵ国」の 19世紀以来の「国家の債務/GDP」比の平均の推移を表したものです。1840年頃までは、100%超え(国家の債務>その国のGDP)が珍しくありません。その一因は、ナポレオン戦争による戦費とその後遺症と思われます。その後、1900年までに徐々に下がってゆくのは、戦争が減った以上に、産業革命によるGDP増加のためでしょう。最低点で「第1次大戦」勃発。1945年まではジグザグに上昇、第2次大戦後はふたたび第1次大戦前の水準に戻りますが、1970年代後半からは、上昇の一途をたどっています。

これをどう見るかは、人によってかなり違うことが予想されます。「れいわ新選組」の支持者は、「今はまだ 19世紀初めの高水準はおろか、第2次世界大戦時の高さにも達していないじゃないか。まだまだ国債をどんどん発行して大丈夫!」と言うかもしれない。

私は、むしろ、このグラフの時間軸を横倒しにして、現在の「南北格差」を見るべきだと思います。資本主義が発達する初期には、債務超過は避けられないのです。だとすれば、途上国の債務超過をその国一国の罪悪のように見なして、「もっと国民から搾り取れ、金持ちと外国資本を優遇して投資を増やさせろ」、と圧力をかける現在のIMF中心の国際金融体制は、不公平を助長していると言えます。

「情報テクノロジーによる資本主義の崩壊」を予言しているポール・メイソンは、どうでしょうか? 「お札をどんどん刷ればいい」などというMMTのようなことは言っていません。むしろ逆です。そんなことをすれば、国家財政といっしょに「家計も銀行も企業も破綻する」。現在もっともラディカルな経済ジャーナリストに、耳を傾けてみましょう。

『メイソン この膨大な債務は、21世紀半ばまでに爆発的な価値創造が起きなければ、返済不可能になるはずです。

もちろん債務を回収不能と判断して、「債務帳消し」にしてしまうこともできますよ。国家がデフォルトすることだってありえますからね。しかし、そうなれば、家計や企業や銀行は破綻する。だから、残された選択肢は、量的緩和であり、景気刺激のための財政出動であり、終りなき借り換え、繰り延べ、そんな類いのことばかりなのです。けれども、これほどの債務を返済するのに十分な価値を 21世紀半ばまでに創造することができるでしょうか。

問題の核心は、情報経済に移行すると、(限界費用がゼロになることで)価値が生まれなくなるということです。情報経済は価値を生み出さず、むしろ価値を時代遅れで無意味なものにしてしまいます。

斎藤幸平 情報技術にもとづいた新しい経済では、不良債権危機を乗り越えることはできないということですね。』

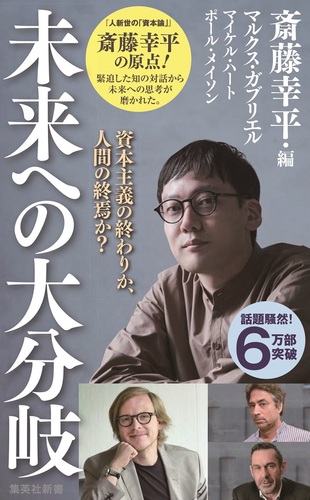

斎藤幸平・編『資本主義の終りか? 人間の終焉か?――未来への大分岐』,2019,集英社新書,pp.258-260.

19世紀半ばから第1次大戦前まで、債務/GDP比が減ったのは、産業革命が各国に波及したため。つまり、「価値の創造」があったおかげです。1945年以後の減少についても、日本やドイツの「奇跡の復興」に象徴されるような産業構造転換と新たな「価値の創造」がありました。

ところが、今後はそのようなことは望めません。というのは、「情報経済に移行すると、価値が生まれなくなる」からだ、と。

『メイソン だからこそ、資本主義ではない社会、つまりポスト・キャピタリズムの社会を構想し、早急な移行を私たちの手で実現する必要があるのです。

斎藤幸平 〔…〕資本家が不良債権危機と経済停滞を克服しようと、情報技術の発展を推進するならば、彼らもまたポスト・キャピタリズムへの移行を助けることになる。〔…〕

最悪なのは、資本主義から完全に抜け出すことなく、情報経済に移行することです。そうなれば、債務危機は解決せず、いずれ破綻してしまう。瀕死の状態にある現代の資本主義が直面しているのは、こうしたジレンマ、いやトリレンマだ、というふうにまとめられるかもしれません。』

斎藤幸平・編『未来への大分岐』,pp.259-260.

つまり、現在のこの「停滞」から抜け出し、国家財政の破綻と、家計・企業・国民経済全体の危機を回避することは、資本主義のままではもう不可能なのだ。「情報技術」のイノベーションも、「情報経済」も、何ら助けにならないどころか、資本主義の存続を不可能にしてしまう、と言うのです。

〔2〕 「大分岐」――

情報の下に覆い隠される「自明の事実」

造物主は、世紀単位の長い時間をかけて進行する「ノアの洪水」を企画して、人間の世界を終末の危機に陥れている。人間に与えられた優秀な脳を麻痺させる巨大な妖怪が、世界を徘徊している。――ユダヤ・キリスト教的な喩えをすれば、社会・経済と自然環境の両面にわたる現在の危機は、そう言えるのかもしれません。

斎藤幸平さんが、マルクス・ガブリエル、マイケル・ハート、ポール・メイソン――人類と資本主義の将来に警鐘を鳴らす3人に、みずからインタビューしてまとめた『未来への大分岐』から、以下では、哲学者ガブリエルとの対談をレヴューしておきたいと思います。

『マルクス解体』と「ザスーリチ草稿」の読みこみはまだ途中ですが、読みやすい対談記事を、ここで挿入します。

『斎藤幸平 私個人としては、「ポスト真実(post-truth)」と呼ばれる社会状況が、今、哲学に大きな挑戦状を突きつけているのではないかと感じています。』「ポスト真実」とは、『オックスフォード英語辞典』によれば、『「世論の形成において、客観的な事実よりも、感情や個人的な思い込みへの訴えかけのほうが影響力を発揮している状況」だと。

この定義にあるとおり、「ポスト真実」とは、「客観的な事実」の危機です。〔…〕

ガブリエル 私たちのおかれているこの状況を「モア真実(more truth)」〔真実の過多,ないし、いくらでも増殖してくる真実,とでも言うべき状況――ギトン註〕と呼んでもいいかもしれません。

情報テクノロジーの発展にともない、おびただしい数の「事実」が日々生産されていることが、「ポスト真実」や「モア真実」の時代をつくり出した一因です。しかし、その「事実」の多くは、端的に言って誤りなのです。

重要なのは、誤った信念が「実在」していると、心に留めておくことです。誤った信念は、私たちの生活を――通常は悪いほうに――変える力を持った「事実」なのです。

斎藤幸平 〔…〕誤った事実があふれるなか、人々はそれぞれの立場での個人的な思い込みに固執するようになっています。〔…〕日本では従軍慰安婦の存在を否定する人がいますし、ドイツにも、ホロコーストの存在を否定する歴史修正主義者がいます。

ガブリエル しかし、注意してほしいのは、それぞれ異なる・いくつもの「真実」があるわけではないという点です。ホロコーストと従軍慰安婦は「自明の事実」です。

「自明の事実」を否定する人たちとの対話は非生産的です。〔ギトン註――彼らは、まず些末な間違えや誤認をとらえて同意させ、そこから一気に、全部を否定する言説に膨張させる〕〔…〕果ては、歴史修正主義者は、こう聞いてきます。「なぜ、犠牲者と名乗る人たちの声を信用するのですか」と。でも、なぜ、犠牲者たちを信用せずに、歴史修正主義者を信用しなくてはならないのでしょう?〔…〕

斎藤幸平 「自明の事実」を自明ではないかのように見せる・際限のない問いに目を奪われて、私たちは「自明の事実」に向きあうことができなくなっています。他方で、フェイクを論駁することにも疲弊しつつあります。〔…〕けれども、そうした議論をやめてしまえば民主主義は弱体化してしまうというジレンマがある。

この状況で開き直るのが「相対主義」です。つまり、正義、平等、自由、というような・世界のどこでも通用する・普遍的な意義のある概念なんてものは存在しない、存在するのは土地ごと、文化ごとのローカルな決定だけなのだという考えです。〔…〕相手に「正論」をふりかざすのは暴力的ですらある、と相対主義者は言います。

こうした相対主義的な見方が蔓延したせいで、異なる社会的・文化的背景をもつ人々が合理的な対話を行なうための共通の土台を失ってしまいました。「ポスト真実」は、相対主義の時代なのです。

ガブリエル ええ。事実があるところで事実を見ないという結果をもたらす相対主義は、〔…〕民主主義にとって非常に危険な考え方です。

斎藤幸平 世界を覆う〔…〕専門家だけでは解決できないさまざまな問題を抱えている地球規模の危機の時代に、対話や協力のための共通の土台が必要とされています。よりよい解決策をさぐるためには、相対主義を超えた民主的な対話が不可欠です。』

斎藤幸平・編『未来への大分岐』,pp.135-139.

〔3〕 蛆虫のように増殖する「多様な真実」

「モア真実」「ポスト真実」という名の情報過多が、私たちを惑わせている。たんに情報が多いというだけでなく、意図的に・根拠のない「事実」を生産して散布する人びと(と、隠れた国家情報機関)が、「自明な事実」を覆い隠すために、さまざまな不真実や例外的な情報を、私たちに絶え間なく注入しています。

たとえば、現在日本語のSNSに蔓延している・いわゆる「ネトウヨ」の大部分は、中国共産党から報酬を受け取る工作員だ、という “うわさ” があります。あえて根拠のない反中国的な言説を蔓延させて、日本国民の意思決定を混乱させることにより、政府を弱体化させ、究極的には、それが中国の利益になるというのです。それが事実だとすれば忌々 ゆゆ しいことですが、その一方で、この “うわさ” 自体も、どれだけ根拠があるやら不明なのです。

大衆政治における・このような状況に対して、警鐘を鳴らすどころか、むしろそれを助長する役割をしている哲学・思想・文化諸科学の時代傾向があります。それが、「相対主義」です。「相対主義」は、もともとはフランスの人権思想とアメリカのプラグマティズムに端を発し、異なる意見に同等の権利を認める民主主義的な考え方に立脚していました。とりわけ第2次大戦後は、ヨーロッパ的な価値を相対化し、アジア・アフリカに目を向けさせる役割も果たしています。しかし、1970年代以降、「相対主義」は現代思想(ポスト・モダニズム)の主調となって変質しました。あるいは、向き先を変えました。

前節で斎藤幸平さんとガブリエルが一致して述べていたように、いまや「相対主義」は、民主主義を窒息させる役割をしています。「どの意見も同等」と開き直ることによって、「相対主義」はフェイクを擁護し、フェイクはその真偽を問われることなく数で圧倒することによって世論を形成してしまいます。

現代思想における「相対主義」のよい例は、「他者性」という概念の過度の拡張、ないし一人歩きです。かつて「他者性」の発見は、デカルト的な閉鎖的な主観からの脱却、共同性への転換として大いに意味があったのですが、現代思想ではその使用が無制限に広がり、その意味は曖昧なものになってしまっています。

『ガブリエル 人権〔…〕は文化的・時代的な価値観によって左右されるものではありません。多様な真理が存在するのではない。〔…〕西洋の価値とは異なる・ロシアや中国の価値があるわけではないのです。

要するに、「ポスト真実」などという・真実がいくつも存在するという相対主義の見方は、事実に直面するのを避けるための言い訳にすぎません。〔…〕

斎藤幸平 〔…〕相対主義者は、「他者性」(文化・価値観の違い、よその伝統など)をつくり上げることによって、自分が見たいものだけを見ています。』

斎藤幸平・編『未来への大分岐』,pp.146-147.

それでは、この2人が「相対主義」に対して、揺るぎない根拠として対置するものは、何なのでしょうか? ↑上の行論からは「事実」であるようにも見えます。しかし、「事実」とは、けっして一筋縄ではとらえられない概念です。

「私は事実に立脚する」と宣言するや否や、それでは、あなたが主張する「事実」(たとえば、1937年12月に中国・南京で日本軍による虐殺があった)と、他の人が主張する「事実」(虐殺は無かった)とのいずれが真かを、どうやって判定するのか? という・相対主義者の問いにぶつかることになります。

しかし、歴史上の事実があったかなかったかを判断する「法則」ないし上位の概念があるわけではありません。にもかかわらず、体験した人にとっては、それはまぎれもない「事実」です。察するところ、ガブリエルが立脚しているのは、このような「なまの事実」であるようです。理由も性格付けも与えられる以前の「なまの事実」。私たちが生きていれば日常性のなかで体験し、あるいは見聞きする「事実」。そのなかでも超ミニマルな・「自明の事実」――偽るのでない限り、誰も疑いえないような事実――が、ガブリエルの哲学を支えるベースの一つであるようです。

そして、ガブリエルの・もうひとつの根拠は、ミニマルな倫理です。たとえば、「新生児を殺害してはならない」という格率は、世界のあらゆる宗教に認められます。これに対して、政治の領域で複数の見解や世界観が並び立つのは避けられないことです。それら異見解に対して同等の権利を認めるのが民主主義です。しかし、倫理の領域には、ミニマルな “絶対条項” があるのです。ミニマルな倫理は、それ自体として絶対的に存在する。なぜなら、ほぼすべての人間によって、同じものが “発見” されるからです。ミニマルな倫理は、理性にも神意にも基づいてはいません。

ガブリエルの倫理観は、のちほど扱うことにして、次節では、まず「自明の事実」について引用を続けます。

〔4〕 「相対主義」がもたらすモラルと政治の荒廃

『ガブリエル 相対主義者は普遍性を拒絶し、他者から自分たちを分離する・新たな境界線を築きます。〔…〕違う場所の違う文化的条件のもとで生きている人のことを、自分とは全然異なった他者として見なすようになる。究極的には、他者のことを人間ではない存在として考えることになるのです。

斎藤幸平 〔…〕たとえば普遍的人権を西洋近代へと限定してしまう。それによって他者を非人間化するきっかけを与えてしまうということですね。

ガブリエル 〔…〕さらに現代において、人間の条件を超えていこうとする傾向がアメリカにおいてピークに達しています。アメリカで発達するAIなどの情報テクノロジーが、非人間化を推進する助けになっているのです。

これは良い傾向ではありません。というのも、倫理的な価値、政治的な価値の唯一の源泉は、人間という生の形式だからです。〔…〕もし情報テクノロジーが人間の条件を攻撃するなら、私たちが「人権」とよぶ普遍的価値の唯一の基盤が切り崩されてしまうのです。

斎藤幸平 相手を非人間化すれば、相手に対して、差別や排除などの攻撃的な態度を簡単にとることができますね。気にしなくてよくなる。

ガブリエル そうです。もし他者が私とまったく違うなら、相手は鳥や豚のようなものです。人間と豚はまったく違うというふうに人々は考えますよね。〔…〕

斎藤幸平 〔…〕イスラエルがパレスチナ人に対して行なっているのは、根源的な他者の創造です。ガザ地区の人々を完全なる他者だと見ているから、あそこまで非人間的な生活を強いることができるのでしょう。〔…〕

ハンナ・アーレントは『全体主義の起源』のなかで、こう記しています。

「全体主義の運動は、〔…〕人間の心が必要とするものに適した・一貫性のある嘘の世界を召喚する。その嘘の世界において、根無し草である大衆は、多大な想像力によって、〔…〕自分の家にいるかのようにくつろぐことができるのである。」

このアーレントの言葉によれば、人々の心が求める心地よい嘘は、現実を架空の世界に置き換えてしまうパワーをもっています。噓は不都合な事実を隠すだけではないのです。

嘘は、客観的な事実だけでなく、道徳や人権への意識も弱体化させます。〔…〕

ガブリエル 〔…〕噓の犠牲になって〔…〕社会的・政治的・経済的な現実を歪んだ形で認識させられている〔…〕人々が増えています。少しずつ間違ったほうに人々を誘導する・見えない力が働いているように思えます。

斎藤幸平 たとえば、先進国で生活をしているわれわれは、途上国の貧困に向き合おうとはしません。〔…〕

ガブリエル 誰かがうまくいっていないがゆえに、自分たちがうまくいっているのだと、暗に私たちは気づいています。どこかの誰かの耐えがたい苦しみと、ここでの私たちの生活の質の高さとのあいだに因果関係があるはずだとね。

〔…〕もしも私たち自身が、他者の苦しみの直接的な原因であり、目に見える関係があったら、その事実に私たちは耐えられない。〔…〕

斎藤幸平 だから目をそらすようにしている。しかも複雑な現代社会システムのなかでは、自分が他者に与えている影響は、相当に意識しないと見えなくなっています。

ガブリエル そうです。因果関係のつながりは無数にあるのに、不可視化されています。それでも、暗に悪いことだと気づいているのです。それにもかかわらず、――これまた暗に――私たちはより強く、より豊かにならねばならないと信じている。〔…〕

実際、道徳的にまともではない状況に私たちはいるわけですが、――だからこそ、政治も、まともであるべきではないという考え方が出てくるのです。〔…〕

もし、政治がまともになれば、無いことにしている他者の権利を認める必要が出てくる。それに対する暗黙の恐れがあるのです。いま否認している他者の権利を認めることは、実際、とてもコストのかかる取り組みになりますから。〔…〕

日本で統計データや公文書の改竄が許容されるのも、トランプやプーチンやエルドアンといったタイプの政治リーダー※が受け入れられるのも、同じ恐れの構造があるからです。〔…〕

斎藤幸平 たしかに、経済状況が悪くなるにつれ、法令を遵守しなくとも「異次元」の政策を実行できる強いリーダーを求めるようになっているのは、日本も同じです。

ガブリエル これはニーチェ主義なんです。人々は冷笑的なニーチェ主義者になっている。ニーチェこそがポスト・モダニズム*を打ち立てた人物です。でも、彼がナチスのお気に入りの哲学者のひとりだったということを、けっして忘れてはなりません。〔…〕

ニーチェは、解放をもたらしてくれる思想家ではありません。〔…〕ニーチェは不平等を正当化し、奴隷制に賛成していたのですから。

ニーチェは、はっきりと、奴隷は存在しなければならない。さもないと、金毛獣**が存在できないと、言っていました。』

斎藤幸平・編『未来への大分岐』,pp.152-159,164.

※註「トランプやプーチンやエルドアン」: ここで安倍晋三の名が出て来ないのを物足りなく思う読者も多いことだろう。しかし、これは偶然ではなく、ガブリエルは著書でも、この種のポピュリスト政治家の例に安倍を挙げたことがない。おそらく、日本でもポピュリストの出現を待望する大衆心理はあるものの、安倍晋三にはそこまでのカリスマ性(リーダーシップ)が無いと見ているのではないか。

*註「ポスト・モダニズム」: 構造主義以後に、近代的な「主体」概念やイデオロギーを批判して出てきた:デリダ、フーコー、ドゥルーズ、ネグリ、バトラー、クリステヴァらが挙げられるが、多くは「ポストモダニスト」と呼ばれることを嫌い、自ら「ポストモダニズム批判」を展開する論者もいて、その範囲は明確でない。

**註「金毛獣」: みずからの存在を肯定し、「良い」という概念を作り出すことができる「貴族的人間」の特徴としてニーチェが賞賛したもの。『道徳の系譜』,1964,岩波文庫,p.44 参照。

ガブリエルはニーチェを全否定していますが、これは彼の「ポスト・モダニズム」全否定に照応しています。ポストモダニストが――フーコーにしろ、デリダにしろ――ニーチェを批判的に受け継いでいることは周知です。しかし、悪い土台の上に建てた建物は、崩れるほかはない。建物を直すには、土台を取り換える以外に方法がない、というわけです。哲学は思考(概念)の土台を形づくるものなので、概念が欠陥品だと、現実の問題の把え方を誤ってしまう。その結果、「人種差別や不平等、民主主義の危機や資本主義の暴走といった現実的問題の解決に向けた取り組みを始めること」さえできないと言うのです。(pp.133-134)

たしかに問題はあるが、良い点もある、などという認識は大間違えだとしています。(まだらに液状化した地盤に、建物が建つだろうか?)

同様にして、ハイデガーとカール・シュミットも全否定されています。ハイデガーについては、2014年に一部公表された『黒ノート』によって、彼の哲学のすべては、直接に、ナチスを正当化するために考え出されたものであることが判明した。シュミットは、「国家社会主義党〔ナチス党のこと〕の法的基礎」だとしています。(pp.164-168)

よかったらギトンのブログへ⇒:

ギトンのあ~いえばこーゆー記

こちらはひみつの一次創作⇒:

ギトンの秘密部屋!