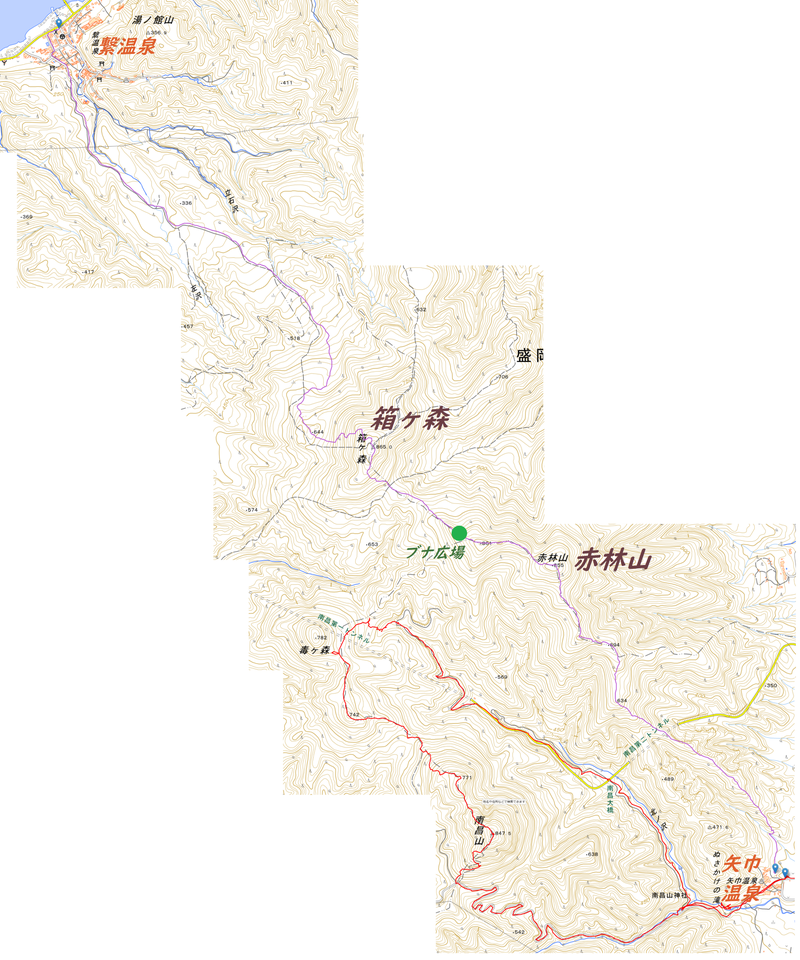

さて2日目。きょうは「矢巾温泉」から赤林山に上がり、そのまま尾根を縦走して箱ヶ森を越え、「繋(つなぎ)温泉」に降りる。ちょっとロングコースだが、難所は無いので、時間はきのうほどかからなかった。

シルエットは行程の標高(左の目盛り)。折れ線は歩行ペース(右の目盛り)。標準の速さを 100% として、区間平均速度で表している。横軸は、歩行距離。

賢治晩年(といっても 37歳)の詩に、こういうのがある:

『 岩頸列

西は箱ヶと毒(ドク)ヶ森、 椀コ、南昌、東根の、

古き岩頸(ネツク)の一列に、 氷霧あえかのまひるかな。

からく みやこに たどりける、 芝雀は旅をものがたり、

「その小屋掛けのうしろには、 寒げなる山にょきにょきと、

立ちし」とばかり口つぐみ、 とみにわらひにまぎらして、

渋茶をしげにのみしてふ、 そのことまことうべなれや。

山よほのぼのひらめきて、 わびしき雲をふりはらへ、

その雪尾根をかゞやかし、 野面(のも)のうれひを燃し了(おほ)せ。』

宮澤賢治『文語詩稿一百篇』より

地底から青黒く生えあがったような「岩頸」が立ち並ぶ・重苦しい山塊。「そのまっくらな巨きなものを/おれはどうにも動かせない」〔みんな食事もすんだらしく・先駆形〕とまで賢治に言わせた故郷の重圧。その巨きな塊に対して、さらなる高みに輝く冠雪の尾根すじ――岩手山か早池峰か――を描いて秀逸な作。

ところで、ちょっと気になるのが1行目。「紫波山塊」の山名が並んでいるのだが、「椀コ」とは、どの山だろう。賢治研究家にはいろいろな見解があるようだが、「椀コ」は赤林山だとする人が多いのではないか。

「西は」とあるから、「紫波山塊」の「岩頸」列を西列と東列に分けて、西は、箱ヶ森 - 毒ヶ森 と並び、東は、赤林山 - 南昌山 - 東根山 と並ぶ。そう読むのが自然に思える。

「椀コ」は赤林山――そう言われてみると、たしかに、「赤林山」のテッペンには、ワンコ蕎麦の小さな木椀を伏せたような形がある↓。盛岡市内からの角度だと、きれいな伏せ椀形に見える。

ちなみに、「椀コ蕎麦」という名称と食べ方が始まったのは、盛岡出身の原敬首相の発言がきっかけだそうで、ちょうど賢治生存時のことだ。

矢巾温泉の「赤林山登山口」。

小さな沢を渡渉。しばらくは森の中の平坦な路。

尾根に上がる↓。クリ、アカマツ、トチノキ、ハウチワカエデ、ミネカエデ、ウリカエデ、イタヤカエデ、リョウブ、ミズナラ、ムシカリ、‥‥といった雑木林。ブナの幼木も見える。

ブナの倒木。まだ若い樹だ。ブナは根が浅いので倒壊しやすい。そのせいで樹冠に穴が開いて林床に日光が届くようになる。これも自然の摂理なのだろう。

樹幹にコブのあるブナ。幼樹のとき伐採や暴風で折れて再生した痕だ。

ムシカリ↓。

「五合目」↓。ブナが増えてきた。標高は 500メートルを越えた。東北では、500メートルから高山帯なのだろう。

「六合目」↓。ブナ林の真っただ中だ。ミズナラとリョウブが混じる。

「七合目」↓。ちなみに、宮澤賢治の書いたもの(書簡、メモ類まで含めて)のなかにブナはほとんど出てこない。早池峰の中腹にちょっと出てくるだけだ。コナラ、ミズナラも出てこない。いつも言及されるのは、カシワとヒノキ(Zypressen)。樹種への関心の持ち方は時代によってずいぶん違うものだ。それによって、山や森のイメージそのものが大きく異なってくる。

何年か前に来た時は、「〇合目」の看板は無かった。きのう見た宮沢賢治の看板は、そのころからあった。麓の矢巾町の力の入れようがわかる。

矢巾町の職員に著名な賢治研究家がおられて、独自の研究成果を、町行政の看板にして現地に設置している。著書も数冊出しているほどだ。

勾配がゆるんで平らになる。私称「ブナ平」↓。前に来た時は早春だったので、樹冠が大きく空いて日光が降り注ぎ、林間の明るいスポットだった。6月にはもう、すっかり葉が繁って暗くなっている。林床に小さな湿地があるのだろう。トチノキ、サワグルミなど、渓畔の樹種が混じる。

「八合目」↓。というより、トンガリ帽子のような独立したピーク。

樹高が低くなって、明るくなってきた。頂上は近い。

「九合目」↓。下生えにチシマザサが出てきた。

↓「赤林山 855m」に到着。

縦走を続けよう。

オッ! 樹間から毒ヶ森が見えた !! こちらの方向からは、三角形のコニーデ型に見える。

赤林山からも、これが限界のようだ。どこか、毒ヶ森が全部見えるスポットはないものだろうか。

「西赤林山 861m」を通過↓。

すこし下ると、ブナの巨樹があるはずだ。いま林相はブナを主体に、ホオノキ、ハウチワカエデ、イタヤカエデ、ヤマボウシ、林床はムシカリとチシマザサ。

ヤマツツジが咲き残っている。

ブナ巨樹に出た↓。ほんとうになつかしい。今は「ぶな広場」という地名がついている。コースで唯一、展望のあるスポットでもある。真正面に岩手山が見えた時は、感動したものだ。

岩手山の向うに七時雨(ななしぐれ)(矢印) も見える。その手前には屋根形の「沼森」に「燧掘(かどほり)山」「烏泊山」。

『沼森は 山々つくる 野に 立ちて 所々(しょしょ)にはげつゝ 陽に けぶりけり。』

宮澤賢治『雑誌発表の短歌』より

『 岩手山

そらの散乱反射のなかに

古ぼけて黒くえぐるもの

ひかりの微塵系列の底に

きたなくしろく澱むもの

高 原

海だべがど、おら、おもたれば

やつぱり光る山だたぢやい

ホウ

髪毛(かみけ) 風吹けば

鹿(しし)踊りだぢやい』

宮澤賢治『春と修羅』より

岩手山がぼんやりとしか見えないのは残念だ。翌日に「小岩井農場」から撮ったのを貼りつけておこう↓。

タイムレコード 20230620 [無印は気圧高度]

「矢巾温泉」バス停[244mGPS]915 - 925赤林山登山口[261mGPS] - 941二合目[347m] - 952三合目[432m] - 1007四合目[467m] - 1028五合目[553m] - 1039六合目[624m]1042 - 1053七合目[694mMAP] - 1106八合目[754mGPS]1133 - 1144九合目 - 1156赤林山[860mGPS]1200 - 1229西赤林山[860mGPS]1231 - 1244「ぶな広場」[812m]1258 - (4)につづく。