キリシタン版『平家の物語』

【14】「立場主義」とは何か?

今回は「第2章」のレヴューです。前回までの、歴史やら何やら、わけ分からん話から、ようやく「日本の歴史」に近い話題になってきました。

「立場主義」という近代日本特有のイデオロギー。その発生、盛衰、そして日本の社会に及ぼしてきた影響が、この本のメインのテーマです。

「君の立場で、そんなことが言えるのかね?」

「そんなことをされたら、私(たち)の立場がありません。」

「私の立場になってみたらわかるでしょう。」

「おたがい、相手の立場に立って理解し合うようにしなさい。」

「あいつの立場では、そう言って言い訳するほかはあるまい。」

このように、日本語で頻繁に使われる「立場」というコトバは、英語に訳そうとすると適当な対応語がありません。social standing, standpoint, viewpoint, position, stance, status, situation, policy, living place,... など、多くの語が該当するが、さて、じっさいに訳してみると、どれを使っても、意味不明な英語にしかなりません。↑上の短文は、よほど思い切った意訳をしないと翻訳できない、‥あるいは、どう訳したところで英米人には理解してもらえない表現なのです。

ちなみに、こういう意味での「立場」というコトバは、『源氏物語』にも『平家物語』にも、見出せません。中世までの日本人は、「立場」という考え方をしなかったのです。

↑上の用例は「立場」という語が使われる典型的な場面だと思いますが、背景に、話者がその中におかれた何らかの「組織」があることを予想させます。「組織」は、話者のみならず相手方をも含んでいるかもしれません。「組織」は、会社、役所、業界、取引関係などのオフィシャルなものかもしれないし、家族、親戚のようなものかもしれません。しかし、友人関係のようなノン・オフィシャルな場面や、街頭抗議デモのような「組織」外の場面では、「立場」うんぬんの言い方は使われないのではないでしょうか?

友人関係や愛人関係で「立場」という言葉が出てきたら、それだけで、たがいに我を張るような対立‥、別れるだとか、手切れ金がどうだとか‥、が起きていることを思わせます。デモ隊が「我々の立場もわかってほしい」などと言い始めたら、それはもう抗議ではなく陳情になってしまいます。

どうやら、「立場」表現は、「組織」の中での・なかばオフィシャルな自己主張、ただし「組織」の枠をはみ出すことはない、むしろ「組織」の無言の “掟” を味方につけた自己主張――であるようです。

それが英米人には理解できないとしたら、英米と日本とでは「組織」の内実が異なっているのかもしれません。こころみに韓国語の辞書を引いてみましょう。韓国語には、たしかに「立場(ipchang)」という語もありますが、これは植民地時代に日本語から入った外来語と思われます。小学館『朝鮮語辞典』には、次の2つの用例が上がっていますが、これらの「立場(ipchang)」の意味は、のちほど見るように、夏目漱石『明暗』〔1916年〕にみられる「立場」と共通します。とくに②は、現代日本での「立場」の意味とは異なっていて、戦前の日本語の用法が残っているものと思われます。

①『kollanhan ipchang-e nohyeo itta. 困った立場に置かれている。』

②『chigeum ipchang-euroneun keureon kogeup mulgeon-eun sal su eoptta. 今の境遇〔立場〕では、そんな高級な物は買えない。』

「立場」に対応する・韓国語にもともとある表現は「處地(chheoji)」です。しかし、日本語の「立場」とは、かなり意味のズレがあります。↓②は、まったくノン・オフィシャルな場面で、このような場合、日本語では「立場」とは言いません。↓③は、ストレートに上下関係を指す「地位」「身分」の意味であって、「立場」とは違うものです。このように、「處地(chheoji)」は、「立場」とはかなり違います。↓①にしても、韓国人が感じるニュアンスは、日本語の「立場」とは異なったものかもしれません。

①『chheoji-ga nanchheohaejida. 立場〔處地〕が難しくなる。』

②『keu saram-gwa na-nuen nongdam-eul nanuneun chheoji-yo. 彼と私はお互いに冗談を言い合う間柄〔處地〕です。』

③『keu saram-gwa na-neun chheoji-ga tareuda. 彼と私は身分〔處地〕が異なる。』

安富さんによれば、「立場」という語が多用される日本的「組織」の世界では、特有の「立場主義」イデオロギーが支配している。日本の役所や銀行などの支店や一部署が、なにかの不祥事が発生した時に見せる・組織ぐるみの隠ぺい体質は、「立場主義」によるものです。そのような「組織」を円満退職して多額の預金を抱える高齢者が、「オレオレ詐欺」に引っかかってしまうのも、「立場主義」にノスタルジーを抱いているためである。なぜなら「オレオレ詐欺」は、彼らの息子に成りすまして、「会社の金を使い込んだ」「交通事故で人をケガさせてしまって治療費を請求されている」「彼女を妊娠させてしまった」といった不祥事の「隠ぺい」を求めるからです。詐欺電話を受けた高齢者は、(無意識のうちに)息子とグルになって「隠ぺい」することに生きがいを感じて、要求されるままにカネを振り込んでしまう。「上司に正直に打ち明けなさい」「保険を使え」「出産費用なら出してもよいが‥」といった常識にかなったことを、彼らは決して思いつかないのです。

『私は日本国の本当の名前は「日本立場主義人民共和国」だ、と言っています。この国の憲法は、以下の3条です。

前文 立場には役(やく)がついており、役を果たせば立場は守られる。

第1条 役を果たすためなら、何でもしなければならない。

第2条 立場を守るためなら、何をしても良い。

第3条 他人の立場を脅かしてはならない。

たとえば、立場上やむを得ず行なったことが、法に反していたとしても、人々は「立場上やむをえなかった」という言い訳を受け入れてくれます。逮捕されても復職できる。

でも、日本の会社では、法律を守るために役を果たさなかったら、あるいは、人の立場を脅かしたら、皆から指弾され、下手をするとクビになります。』

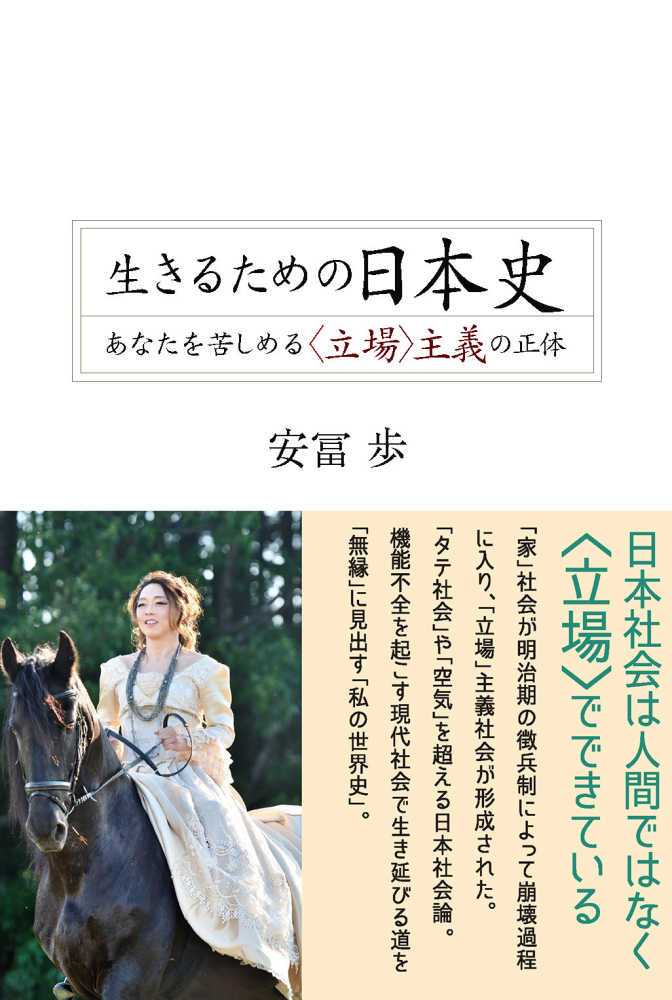

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.67-68.

第1条の「役を果たす」ためには違法行為でもしなければならない、しても許される、ということから、組織の閉鎖的な隠ぺい体質が生まれます。閉鎖的な組織の中で、誰か一人だけ逆らって、違法行為をしないでいたとしたら、その人とつながっている・他の人の「立場」が脅かされます。そのような人は指弾され、地位を失います。あるいは、生きてゆくことができなくなります。

財務省・近畿財務局職員の赤木俊夫さんが、公文書の改竄(かいざん)に加わったことを苦にして自刹した事件は、「立場主義」の圧力がいかに重いものであるかを示しています。

『こういう心性は、官庁、学校、大企業といった、組織原理が容赦なく作動する機関で、強く発揮されているように私は思うのです。そういうところでお金を貰って生きている人は、この立場主義文化が、骨の髄まで染み通っていきます。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.68.

【15】「立場主義」と「文書フェティシズム」

このような近現代日本の「立場主義」は、そのもとをたどると、いつごろ発生したのでしょうか? 安富さんによれば、起源は「南北朝」のころで、そのころ日本各地の村で起きた、自分たちの利権を守るために文書を作って残そうとする動きが、「文書」を過度に重視する「文書フェティシズム」を生み、それが「立場主義」の起源のひとつになっている、と言うのです:

『日本では、鎌倉時代から室町時代の過渡期くらいに大きな断絶があったと考えられています。これはたぶん、日本中世史の定説です。その頃に村々で〔…〕会計記録とか、村に関するいろいろな文書が大量に作られるようになって、それが名主などの有力な家に保存されています。

その頃、村々では〔…〕たくさんの偽文書が作られたんです。〔…〕「この村は××天皇に〇〇をする権利を与えられた」というようなことが書かれたものです。〔…〕

村々では、最初に作られた偽文書を大切に保管しながら、その後に本当の文書を蓄積していきました。桜井さん〔桜井英治『日本中世の経済構造』岩波書店,1996年〕は、その頃に実体としての文書を極度に重視する考えが広まった、と見ています。〔…〕文書が決定的で、文書をもっていれば権利がある。文書を失くしてしまうとアウト、という精神状態は、どうもその頃に形成されたようです。書類に記されていることが死ぬほど大事で、それさえあれば他はどうでもいい、というような発想は、今でも日本社会には広くみられます〔…〕』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.68-69.

しかし、現在の時代になると、「立場主義」は、ひとつの「村」や「組織」を単位として行われるだけではありません。会社や役所が「組織」ぐるみで偽文書を造ったり、重要文書を改竄(かいざん)して、利権を守ったり、都合の悪いことを隠ぺいするだけでなく、日本全体がひとつの “組織” であるかのように、著しく広い領域でも「立場主義」が発揮されるようになります。

『福島第一原子力発電所の事故が起きたあとに私たちが目撃したことですが、何も大したことはなかったんだ、というストーリーを作り出すためにいろんなことが行われました。〔…〕

繰り返し言われているうちに、国民全体としてだんだんその気になってきたわけですが、これは、そういうことを平気で着々と進めることができる人と、そういうことをされると納得してしまう人がいるからです。それはどうも歴史的な、根源的な理由で私たちの中に浸みこんでいることではないか。〔…〕

偽文書をつくってでも、村の利権を守らねばならぬ、という心性から、組織における立場上やらねばならぬことは法に触れてでもやらねばならぬ、という「立場主義」というものが生成し、それが私たちの精神的基盤となっている、と私は考えています。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.70.

満州事変: 柳条湖事件現場を調査する国際連盟「リットン調査団」

【16】「満州事変」~「太平洋戦争」と「立場主義」

「満州事変」〔1931年〕は、関東軍〔満州を本拠地とする日本陸軍の総軍(編制単位)――ギトン註〕作戦参謀の石原莞爾(かんじ)中佐が、同軍高級参謀板垣大佐と図って謀略によって起こした戦争です。軍の指揮命令系統を無視した石原らの独断行動であり、「謀略」という意味は、中国や諸外国をだましただけでなく、陸軍首脳部をだまして開戦させる謀略でもあったのです。(⇒:日露戦争から満州事変へ(2) 日露戦争から満州事変へ(3))

しかし、謀略ではありながら、安富さんによれば、石原にはそれなりのビジョンがあって起こした戦争でした。石原は、「日本を、早急に、“総力戦” のできる国に改造する」という考えのもとに、地下資源の豊富な満州に、日本人植民者のための「王道楽土」を建設して、そこに日本内地から優秀な若者を送り込み、重工業生産力と軍事力を飛躍的に増大させようという構想を持っていました。そうして「総力戦」体制を構築したうえ、30年後にはアメリカと戦うことを期したのです。

この石原莞爾という人を理解するには、現在のプーチンを思い浮かべるのが最もわかりやすいと、私は思います(安富さんが賛成するかどうかはわかりませんが)。たしかに石原が抱いていたのはとほうもない妄想です。ウクライナにナチスのレッテルを貼ってぶっ潰し、「大きなロシア」を回復する、というプーチンの妄想と、変るところはありません。なによりも、理不尽な侵略をされた人びとの死に物狂いの抵抗、ということを計算に入れていません。その抵抗が世界の人々の共感を集め、列強は “正義の味方” となって、この事態をそれぞれの国益のために利用する、という構図が予見できていないのです。

しかし、「満州事変」の結果として起きたことは、それ以上でした。石原の構想した「30年」ではなく、わずか 10年後に、日本はアメリカほか各国と「太平洋戦争」の戦端を開いたのです。日本の首脳も、日本国民の大部分も、誇大妄想家の石原に、はるかに輪をかけていた、と言えます。どうして、こんなことになってしまったのか?

『誠に悲劇的なことですが、みんな石原莞爾の真似をして、勝手に戦争をどんどん拡大してしまい、その石原本人はずっと、こんなことで戦争をするバカがあるか、と言っていたのです。〔…〕満州事変を起こした時には、石原には一応のビジョンがあった。〔…〕ところが彼が最初の雪玉を転がしてしまった後、〔…〕もっとつまらないことの集積――端的に言えば勲章をもらうとか、昇進するとか――という方向へ流れ、その積み重ねが奔流となってしまったのです。

石原は、天皇の部隊を勝手に動かしたのだから、本来死刑です。しかし満州事変が「成功」したものだから、そうはならず代わりに出世してしまった。

かくて陸軍の軍人たちは、勝手に軍隊を動かしても、結果オーライで出世するんだ、ということを学んでしまったわけです。そして、それをあっちこっちで展開していきます。その結果、被害はどんどん拡大し、事態はどんどん悪くなる。悪くなってしまったからこそ、もう止められなくなる……、つまり「今やめたら死んでいった彼らに顔向けできない」ということで先へ先へと進んでいって、どんどん悪化していく。この過程を止められなくなってしまったのが、大日本帝国の滅亡の本質です。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.105-107.

この狂気のような過程には、日本人の「立場主義」がはたらいている、ということがお判りでしょうか? 「立場」を主張するのは、生きている人間だけではありません。死者もまた、「立場」を主張して、「わしらが立場を守ったのだから、おまえたちも守れ。立場を守らない者は許さない!」と、生者に向かって叫んでいるのです。「靖国神社」とはまさに「立場主義」の神殿です。戦前以来の「立場主義国家」が存続し、自らそれを護持していると信ずる者は誰でも、立場を守り続けて絞首台で死んでいった戦犯の前に手を合わせ、また「立場上」それができない地位にある者は、供物を奉納して、自分の「立場」を世に示そうとするのです。「私は裏切り者ではない。私は立場を守り続ける。あなたがた英霊の立場を全力で護持しますから、あなたがたも私の立場を護ってください。」‥‥

しかし、同じことは、1980年代後半~1990年代初めの「バブル経済」の発生と崩壊についても言えます。〔「バブル」とは、不動産、株式など資産価格の異常な高騰にともなう見かけ上の好景気をいいます。資産価格の上昇から、人びとは根拠のない好況予測を抱くことになり、それがさらに資産価格を上昇させるため、野放図な融資による不良債権が蓄積し、一連の過程が限界に達すると、一転して著しい長期不況に見舞われることになる。〕

『大日本帝国を滅ぼした雪崩は、単に自動的に雪崩れていったのではなくて、皆が歯を食いしばって前へ進んでいったから、雪崩れていったのです。これはまさに、バブルの時の私たち銀行員の姿にそっくりです。

皆さんは「バブルが発生した」みたいに言うのですが、あれは「原爆が落ちた」と言うのとよく似ていて、原爆は落ちたのではなくて落とした奴がいます。バブルも、起きたのではなくて、起こした奴がいるんです。結局、銀行員が起こしたんです。〔…〕徹夜徹夜の労働で起こしたのです。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.108.

企業でも個人でも、銀行から融資を受けるには、「審査」に通らなければなりません。経済界全体が「バブル景気」に浮かれている時には、「審査」は甘くなりがちです。ところが、「バブル」時に銀行員をしていた安富さんによると、当時多くの銀行の支店は、無理をしてでも審査を通して貸出実績を上げようとして、さまざまな資料を作ったり、たくさんの部署に掛け合ったりして、文字どおり血眼(ちまなこ)になって融資を拡大したのだそうです。どうしてそんなことをするのかと言えば、景気の先行きを皆が楽観しているから、少しぐらい無理をしても回収できるだろう。顧客は収入が増えて返済できるだろう。万一焦げついても、担保不動産の価値はもっとどんどん上がるから、売却で回収すればよい。融資さえ増やせば、銀行は利ザヤで儲かるし、行員の成績も上がる。皆がそう思うようになると、あとはひたすら競争につぐ競争です。まわりじゅうが過熱していると、ひとりだけサボろうとか、疑問を抱こうなどとは、誰も思わないのです。

こうして、いざ「バブル」が崩壊するやいなや、顧客企業はどんどん倒産して、不動産の担保価値は急落し、銀行は返済を受けられない不良債権だらけになってしまいます。皆がただ、やみくもに働いて、過労死が続出しても働きつづけて、そうやって「バブル」崩壊の打撃を大きくすることにだけ貢献したのでした。

『トップがちゃんとサボれば、そして皆でサボれば、悲劇は防げたのです。〔…〕皆が歯を食いしばって過労死しながら頑張ったので、バブルを起こしてしまった。

そうやって、「欲しがりません勝つまでは」「一億火の玉」みたいにして歯を食いしばって頑張ったからあのようになったんですね。もしも戦前の日本が非国民だらけだったら、誰も言うことを聞かなかったら、戦争は回避できた。〔…〕

もしもバブルの時に銀行員が過労死するまで働いたりしなければ、〔…〕そんな事態にはなりませんでした。

そういうわけで私は、「なんだかよく分からないけど歯を食いしばって頑張ってしまう」ことが、諸悪の根源なのではないかと考えるようになりました。とすれば、日本人はなぜそんなに頑張ってしまうのかを、理解しなければならないだろうと。

その問題を考えていくうちに、思い至ったのが「立場」という概念です。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.111-112.

『関ケ原合戦図屏風』関ケ原町歴史民俗資料館蔵

【17】江戸時代までの「立場」の意味

しかし、歴史的に古いほうから見ていくと、「立場」というコトバは、こんにちとは違う意味で使われていました。最も古い平安時代 1041年の用例は、「荒蕪藪澤荊棘之荒野ト成リ、猪鹿之立庭(たちば,たてば)ト為ル也」〔原:漢文〕というもので、荒れ果てて野生動物の「たまり場」になっている、という意味です。

中世になると、人がおおぜい集まる場所、とか「たまり場」という意味になり、さらに、行商人や職人が市場(いちば)で店を出す場所、そのショバに対して持っている権利、という意味になります。

戦国時代末までに、商人・職人だけでなく、武士にも使われるようになり、ここで大きな意味の転換が起こったと考えられます。次は、キリシタン版『日葡辞書』〔1603-04年〕に出ている例文ですが、もとのテキストは、キリシタン版『平家物語』〔1592年〕かもしれません。

『「タチバヲ(Tachibauo) サラズ ウチジニシタ」』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.141.

これは、「立場」という語の項目で、ポルトガル語で書かれた説明部分を翻訳すると、つぎのようになります。

『「Tachiba. タチバ(立場) ある人が他の人と戦っている所、あるいは、居場所。例、Tachibauo sarazu vchijinixita. [立場を去らず、討死した] その人は、自分の居る場所を動きも離れもしないで討死した。」

〔…〕この場合の「立場」は、単に立つ場所ではなく、戦場の陣立てて武士が割り振られた場所のことであって、そこを守り抜いて討ち死にした、ということになります。武士にとっては、戦場の「立場」は命に替えても守り抜かねばならない場だ、ということになります。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.142.

現在の日本語で言えば、「持ち場」に近いかもしれませんが、「持ち場」には、一命に換えて守るほどの差し迫ったニュアンスはありません。戦国~江戸初期には、「立場」というコトバには、これほど厳粛なニュアンスがあった。武士だけでなく、おそらく商人も、市場でのショバ利権は、命に代えてでも守らなければならないものだったのでしょう。1550年「山城國革島庄」に下された「禁制」文書には、

『「禁制

革島庄

一 國質所質事、

〔…〕

一 市(いち)立庭(たちば)相論事(さうろんのこと)

右条々、堅(かたく)令停止訖(ちゃうじ・せしめ・おはんぬ)」』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.131.

とあって、市場では、店を出すショバをめぐって「争論」が多かった、しかも、領主が禁令を出さなければならないほど激しい刃傷沙汰も起きていたことが想像できます。

江戸時代になると、「立場(たちば,たてば)」は、人の集まる「たまり場」の意味から、街道の休憩場所、待合所、問屋など、さまざまな意味で使われるようになりますが、注目すべきは参勤の藩士に関する次のような用例です。

1683年、会津藩の藩士どうしが「立場の前後」を争ったので、藩の裁定で席次を決めた。

1741年、会津藩主が江戸参勤に際して、道中・在京中の心得、および「行列繰出立場順の心得」を申し渡した。

1767年、会津藩は、江戸常火消の「立場」を、高組士の次、足騎馬の上と定めた。

『これは明らかに、儀式や行列の際に立つ場所をめぐる争いに関するものです。江戸時代の武士にとって、この立場争いはさぞかし命を削る一大事だったのだろう』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.132.

つまり、平和な時代になると、武士にとっては、居並ぶ「順序」「席次」のような形式的なことがらが、命に換えても守るべきステイタスとなり、それが「立場」というコトバで表現されるようになります。

こうして、戦国~江戸期に「立場」に加わった武士的な “命がけ” のエートス(生活倫理)は、明治以後の「立場主義」の確立に大きな影響を及ぼすことになるのです。

国定教科書: 『小学国語読本』昭和8年,尋常科用。

【18】「立場主義」を成立させた「徴兵制」

江戸時代の武士たちが「立場」をめぐって争った・前節のような用例を見ると、あたかも、「組織」の中で人と人が争う現代の「立場主義」に近いものを想像するかもしれません。しかし、それは少し違うのです。江戸時代には、個人ではなく「家」というものが、何よりも “守るべき” ものでした。武士が他の武士と「立場」をめぐって争ったのは、「家」の地位と名誉を守るためだったのです。「家」が名誉を失えば、眷属すべてが亡ぶことになります。「家」を守るためならば、個人はいつでも犠牲となって切腹する覚悟を持たなければなりません。

つまり、江戸時代までは、言ってみれば「“家”主義」でした。武士たちは自分の「立場」を主張したのではなく、「家」の代表として「家」を守ろうとしたのです。

このような意味での「家」の絶対的価値は、明治以後に士族の没落とともに崩壊し、そこに「立場主義」が現れてきました。「立場の出現は、〔…〕家制度の解体と密接に関係します。」〔p.151.〕 次節で見るように、夏目漱石の小説『明暗』〔1916年〕には、「立場」というコトバが頻繁に出てきますが、それらの大部分は、親族(親類縁者)のあいだで交わされます。父と成人した息子、兄嫁と妹、などがそれぞれの「立場」を主張しあうのです。親族の大きなまとまりとしての「家」が解体し始めると、その中から、あいまいに半独立した家族員の「立場」が現れてくる――そういう構図です。

このような「家」の解体と、「立場」の出現を大きく進めたのは、1873年に公布された「徴兵」制度でした。

『家制度というのは、役が「家」ごとに割り振られる一方、立場制度というのは、役が「立場」ごとになるところが違います。

なぜそのような変化があったかというと、いちばん大きな要因は徴兵制です。近世には、軍役は家ごとに侍何人、馬何匹、人足何人出せ、というものでした。これが近代の徴兵制により、成人男子一人ごとに、兵隊を一人出せ、と変わりました。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.151.

つまり、江戸時代の「役(やく)」の体系では、供出を求められる基礎単位は「家」でした。軍役にしろ、馬匹にしろ、年貢米にしろ、幕府から藩へ、藩から「村」へ、何人、何頭、何石というように割り当て、それを「村」のなかで、「家」ごとに割り振るのです。「村」の中に年貢を出せない「家」があっても、一つの「村」全体として割り当てられた年貢を出していれば、それでよい。「藩」は「村」の中のことにまで干渉しません。「幕府」と「藩」のあいだでも同じことです。「藩」の中に不公平があると言って介入する「水戸黄門」のような人は、実際にはいないのです。

しかし、明治政府は、国民(成人男子)ひとりひとりを単位として把握し、直接に「役」(地租と徴兵)を課します。江戸時代の「家」には「家格」があって、人びとは、「家格」に応じて課された「役」を、「家」ごとに連帯して納めなければならない。連帯責任を負わされるかわりに、「家」の中では融通を利かせることができました。ところが、明治の体制では、成人男子全員が徴兵検査をされるので、融通の利かせようも逃れようもないのです。検査の結果、「家」の男全員が「甲種合格」ということになったら、全員が兵隊にとられて働き手がいなくなる‥。長男がとられれば、「家」を継ぐ者がいなくなって「家」は崩壊する‥。これを恐れた士族が、「西南戦争」などの反乱を起こし、士族の一部は「自由民権運動」に加わりました。

もうひとつ徴兵制のもたらす深刻な問題は、「お家のために命を投げ出す」という武士のエートスが通用しなくなることでした。

『家主義の日本の武士が強かったのは、お家のために命を投げ出すからです。自分が死んでも自分の家が子々孫々繫栄するのであればいいと思って喜んで戦った。そういうイデオロギーがあったわけですが、

徴兵制にはそのイデオロギーは通用しません。いくら立派に戦っても、自分が死ねばお家は滅んでしまう。男子が皆兵隊にとられて死んでしまうかもしれないので、家主義にとって良いことはありません。つまり喜んで死ぬ理由がなくなってしまうわけです。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.152.

そこで、明治政府は、「家」に替わる、徴兵制のための新しいイデオロギーを作り出す必要がありました。「日本陸軍の創始者」とされる大村益次郎は、1869年に暗殺される直前に「東京招魂社」の建立を発案し、建議しています。大村の死後に建立された「東京招魂社」は、天皇の英霊としてそこに祀られるという至高の栄誉のために命を投げ出すイデオロギーを確立し、のちに「靖国神社」となります。そして、この新しいイデオロギーは、明治政府が推進した普通学校教育〔1886年:学校令〕によって、国民の最底辺にまで浸透してゆくのです。こうして‥‥

『学校で靖国精神を叩きこんでいくことを続けて、じょじょに、家よりも立場のほうが大事なんだよ、軍に入って戦わないと自分の立場が守れないよ、徴兵がイヤなんて言ったら役立たずだよ、ということを叩き込んでいった。そうやって日本国民の精神的基盤、エートスが、少しずつ家主義から立場主義へと移っていったのではないか、と私は考えています。

〔…〕やがては家がどうこうではなく、国民一人一人が直接軍隊に喜んで行くという状態、少なくとも立場上やむを得ないから行く、ということで皆が行くようになる状態を作り出していったのです。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.153.

【19】夏目漱石『明暗』に見る「立場主義」

『私の現在の見込みでは、「立場」という言葉を最初に現代的な意味で使ったのは、夏目漱石です。特に、漱石の最晩年の未完の作『明暗』です。〔…〕『明暗』の中には 17回、「立場」という言葉が出てきます。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.138.

そうすると、『明暗』の書かれた 1916年ころが、「立場」というコトバが現代的な意味で使われるようになった最初で、その後、使用が広がってゆくのですが、雑誌などでふつうに使われるようになるのは 1930年代以降だそうです。つまり、「立場」は「昭和」の言葉なのです:

『いろいろなデータベースを覗き込んで調べてみますと、「立場」という言葉が雑誌などでよく使われるようになったのは、実は 1930年代以降だということが分かりました。20年代から、パラパラと出始めます。10年代にはあまりありません。そして戦後になると、ものすごい頻度で使われるようになります。』

安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, p.133.

そこで以下、独自研究として、『青空文庫』の『明暗』テキストを利用して、「立場主義」成立期の「立場」の用例を、見てみたい‥

と思ったのですが、残念なことにアメーバの字数制限に達してしまいました。次回は、ここから始めることにします。

よかったらギトンのブログへ⇒:

ギトンのあ~いえばこーゆー記

こちらは自撮り写真帖⇒:

ギトンの Galerie de Tableau