〈コモン〉を再建する《アソシエーション》

――マルクスから、社会保障、公共図書館、公立病院まで

「近年進むマルクス再解釈の鍵となる概念のひとつが、〈コモン〉、〔…〕〈コモン〉とは、社会的に人々に共有され、管理されるべき富のことを指す。20世紀最後の年にアントニオ・ネグリとマイケル・ハートというふたりのマルクス主義者が、共著『〈帝国〉』のなかで提起して、一躍有名になった概念である。

〈コモン〉は、アメリカ型新自由主義とソ連型国有化の両方に対峙する『第三の道』を切り拓く鍵だといっていい。つまり、〔…〕あらゆるものを商品化するのでもなく、かといって、〔…〕あらゆるものの国有化を目指すのでもない。第三の道としての〈コモン〉は、水や電力、住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主主義的に管理することを目指す。」

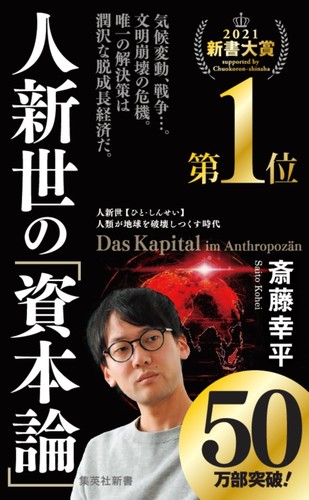

斎藤幸平『人新世の「資本論」』,2020,集英社新書,p.141.

ネグリ/ハート『〈帝国〉』3部作に登場する

〈コモン〉(〈共〉 the common) は、資本主義の

もとでの「私有」でも、社会主義国家が進める

「国有」「公有」でもない“第3の道”として、

主張されているものです。

それでは、〈コモン〉とはどういうものかというと、

ネグリ/ハートの場合には ↓下の書評のように、

あまりはっきりしたことを言っていないようですが、

著者の場合には、「生産者が生産手段を共同管理している状態」、

あるいは、「誰のものでもない状態」といったイメージを込めて

いるようです。農耕地の背後に広がる大森林、大海原、あるいは、

「水」や「空気」のようなものを考えてみれば、

わかりやすいでしょう。これらは本来、誰のものでもありません。

私人にも国家にも独占されず、誰でもが自由に利用できる資源、

利用する人びとが、みずから共同で管理している状態、

誰でも必要なだけ利用できる『潤沢な富』が、〈コモン〉なのです。

「新自由主義は自然資源(水や天然ガスなど)と社会資源(知識や情報、言語、情動など)を際限なく私的所有=民営化してきた。

一方、社会主義はそれに抗(あらが)うべく国家所有=国営化を説くが、どちらも〈私〉か〈公〉かという「所有」をめぐる旧来の二項対立に囚(とら)われている。〔…〕

著者は、〈共〉こそがそうした「所有」への呪縛を乗り越えてゆける概念であり、「人民」や「労働者」といった特定の単位に収斂されない多種多様な人びとの集合体=マルチチュードが依拠し、蓄積すべきものだと説く。」

‥‥とは言っても、身近に〈コモン〉の実践例があるヨーロッパとは違って、日本の私たちには、いまひとつ〈コモン〉のイメージが湧かないのもたしかです。そこで、日本でもかつて提言された・宇沢弘文氏の『社会的共通資本』という考え方から、イメージを思い浮かべてみるのもよい:

「つまり、人々が『豊かな社会』で暮らし、繁栄するためには、一定の条件が満たされなくてはならない。そうした条件が、水や土壌のような自然環境、電力や交通機関といった社会的インフラ、教育や医療といった社会制度である。これらを、社会全体にとって共通の財産として、国家のルールや市場的基準に任せずに、社会的に管理・運営していこうと宇沢は考えたのである。〈コモン〉の発想も同じだ。

ただし、『社会的共通資本』と比較すると、〈コモン〉は専門家任せではなく、市民が民主的・水平的に共同管理に参加することを重視する。そして、最終的には、この〈コモン〉の領域をどんどん拡張していくことで、資本主義の超克を目指すという決定的な違いがある。」

斎藤幸平『人新世の「資本論」』,p.142.

「マルクスは〈コモン〉が再建された社会を『アソシエーション』と呼んでいた。マルクスは将来社会を描く際に、『共産主義』や『社会主義』という表現をほとんど使っていない。代わりに使っていたのが、この『アソシエーション』という用語なのである。労働者たちの自発的な相互扶助(アソシエーション)が〈コモン〉を実現するというわけだ。」

『人新世の「資本論」』,p.145.

ヨーロッパでは、〈コモン〉という・資本主義を克服した平等な

社会をめざす運動の歴史は、たいへんに古いもので、少なくとも

19世紀に遡ります。今日では《ニュー・ディール》や《福祉国家》政策

のなかに組み込まれている社会保険,社会保障制度も、その起源は

労働者たち自身が〈コモン〉を築き上げようとした運動にあるのです。

「つまり、社会保障サービスの起源は、あらゆる人々にとって生活に欠かせないものを、市場に任せず、自分たちで管理しようとした数々の試みのうちにある。それが、20世紀に福祉国家のもとで制度化されたにすぎないのだ。〔…〕

『ヨーロッパにおいて、のちに福祉国家となる制度――社会保険や年金から公共図書館や公共医療までのすべて――のほとんどが、その起源をたどれば、政府ではまったくなく、労働組合、近隣アソシエーション、協同組合、労働者階級政党、あれこれの組織にいたりつく。これらの多くが、〔…〕下から社会主義諸制度を徐々に形成していくという自覚的な革命プロジェクトに関与するものであった』〔デヴィッド・グレーバー,酒井隆史・訳『官僚制のユートピア』,2017,以文社,pp.217-218〕

グレーバーによれば、アソシエーションから生まれた〈コモン〉を、資本主義のもとで制度化する方法のひとつが、福祉国家だったのである、しかし、1980年代以降、新自由主義の緊縮政策によって、〔…〕アソシエーションが次々と解体もしくは弱体化され〔…〕た。

新自由主義に抗して、福祉国家に逆戻りしようとするだけでは、不十分な対抗策にしかならない。〔…〕福祉国家に特徴的な国家による垂直的な管理も、〈コモン〉の水平性とは相容れない。

つまり、単に人々の生活をより豊かにするだけでなく、地球を持続可能な〈コモン〉として、資本の商品化から取り戻そうとする、新しい道を模索せねばならない。」

『人新世の「資本論」』,pp.145-147.

世界に広がる〈コモン〉復活の試み

――デトロイト、コペンハーゲン、ミラノ

「資本主義の暴走が進むなか、コモンの領域を広げようとする動きもあります。市民が出資して電気を地産地消する『市民電力』〔市民の出資で設立され、地域内の発電者から電力を買い取り、地域内に供給する小売り電気事業。〕の取り組みや、働く人が共同出資し、協同で事業を運営する『ワーカーズ・コープ』(労働者協同組合)〔労働者が共同で出資し、自ら働くとともに経営を担う企業体。日本では 1970年代に起源をもつ〕、インターネットアプリを介してスキルやモノをシェアする『シェアリング・エコノミー』も広がっています。私はこれを〔新自由主義の〕『民営化』に抗する『市民営化』と呼んでいます。」

『100分de名著 資本論』,p.124.

《気候危機》に対処する――というと、私たちは、レジ袋を使わない

とか、固形石鹸を使うとか、考えるかもしれませんが、エコバッグが

どこでどうやって作られるのか、せっけんの原料のパーム油が、

熱帯の森林と住民の生活をどれだけ破壊するか、考えません。

“地球にやさしいライフスタイル”は、解決策には程遠いのです。

著者は、それらは「免罪符だ」とまで言います。

こうした“消費の場”よりも、

著者が変えなくてはならないと言うのは、“生産の場”です。

「自分ひとりではなにも変えられない。かといって、状況を大きく変える力をもっている政治家、官僚、ビジネス・エリートたちは、気候危機への対処を訴える人々の声に耳を傾けようとしない。〔…〕

それでも人々が当事者として、能動的になんらかの具体的アクションを起こせる場が残っているとすれば、それは生産の次元だろう。〔…〕

生産の次元に蒔かれた小さな種が実を結びつつある。〔…〕舞台はデトロイトだ。〔…〕自動車産業の衰退によって失業者が増え、財政も悪化し、2013年には 2兆円近い負債を抱えて、市は破綻した。〔…〕

街から人が消え、治安も悪化し、荒廃した状態だったという。だが、残された市民たちは、諦めずに、都市再生の取り組みを一から始めた。

〔…〕人や企業がいなくなって、地価が大幅に下がったために、新しい試みをする余地があることに住民たちは気がついたのである。そして始まった試みのひとつが、都市農業である。地域の有志や、ワーカーズ・コープ〔労働者協同組合。↑前記引用文参照〕が中心となって、〔…〕有機農業が行われるようになったのだ。

〔…〕荒廃した街に、徐々に緑の風景が戻ってきた。だが、それ以上に重要なこととして、治安が悪くなっていたせいで疎遠になっていたコミュニティ・メンバーの絆がもう一度生まれてきたのだ。野菜の栽培、ローカルマーケットでの販売、地元のレストランへの食材提供といった形で、住民のネットワークが再構築されていったという。〔…〕

こうした運動は、世界的に広がっている。例えば、2019年にデンマークのコペンハーゲンは、誰もが無料で食べてよい、『公共の果樹』を市内に植えることを決めた。今後市全体が都市果樹園(エディブル・シティ)になるのだ。これは、現代版の入会地であり、『コモンズの復権』といっていい。資本主義の論理とは相容れない、ラディカルな潤沢さがここにはある。

街中での果樹・野菜栽培は、飢えた人に食料を供給する〔いまヨーロッパ各国でも、格差拡大と貧困化は日本以上に深刻だ――ギトン註〕だけでなく、住民の農業や自然環境への関心を高める。〔…〕そうすると、大気汚染を減らすために、自転車道を増やそうとする動きが出てくる。それは、自動車社会に抗して、住民が道路という〈コモン〉の潤沢さを取り戻すための一歩になる。

このような問題意識が存在していたので、コロナ禍によるロックアウトの解除後、ヨーロッパの各都市では、自動車の乗り入れが禁止され、自転車道が大幅に拡張される動きが出てきている。なかでも野心的なのは、イタリア・ミラノ市である。

これは、日本のように、コロナ禍をきっかけにして、かえって、自家用車での移動が増大している国とは対照的である。この事例からもわかるように、危機の瞬間に備えて、平時から準備しておくことが重要なのである。」

『人新世の「資本論」』,pp.293-295,374(註9).

「新型コロナウイルス対策の外出制限が段階的に緩和され始めた欧州の都市で、自転車移動を促す動きが広がっている。公共交通機関の利用を減らして市中での感染リスクを抑える目的だ。狭い市街地では歩行者や自転車が互いに安全な距離を保てるように、乗用車の走行規制に踏み切る例もある。〔…〕新型コロナで大きな被害が出たイタリア北部の主要都市ミラノでも感染対策として、一般道35キロを自転車と歩行者専用に転換する計画だ。」

「生産という場はコミュニティを生み出すのだ。〔…〕最終的に政治さえも動かす可能性も秘めているのである。

だから、本書が問題にするのは、ライフスタイルの次元での『帝国的生活様式』ではなく、そのような消費を可能にしている生産の方だ。〔…〕

ただしここで繰り返しておきたいのは、いきなりトップダウンの解決策に頼ろうとする『政治主義』モデルは、機能しないということである。〔…〕

気候変動に対峙する政治は、資本に挑まなくてはならない。そのような政治を実現するためには、社会運動家らの強力な支援が不可欠になる。

〔…〕『社会運動なしには、いかなる挑戦といえども国家の制度を揺がすほどのものを市民社会から生み出すことはありえない。』〔マニュエル・カステル〕」

『人新世の「資本論」』,pp.296-297.

世界に広がる〈コモン〉のネットワーク

――バルセロナ、メキシコ、南アフリカ

「晩期のマルクスの主張は、都市の生活や技術を捨てて、農耕共同体社会に戻ろうというものではない。〔…〕都市にも技術発展にも、評価すべき点はたくさんある。その合理性を完全に否定してしまう必要は、もちろんどこにもない。

しかし、現在の都市の姿は〔…〕コミュニティの相互扶助も徹底的に解体され、大量のエネルギーと資源を浪費する生活は持続可能でもない〔…〕

その結果、二酸化炭素排出量の約7割を占めているのは都市である。だから気候危機に立ち向かい、相互扶助を取り戻すためには、都市生活を変えなくてはならない。

ここで必要なのは、都市という・資本が生み出した空間を批判し、新しい都市の合理性を生み出すことである。

幸いにも、合理的でエコロジカルな都市改革の動きが、地方自治体に芽生えつつある。なかでも、世界中から注目を浴びているのが『フィアレス・シティ(恐れ知らずの都市)』の旗を掲げるスペイン・バルセロナ市とともに闘う各国の自治体である。〔…〕

『フィアレス・シティ』とは、国家が押しつける新自由主義的な政策に反旗を翻す革新的な地方自治体を指す。国家に対しても、グローバル企業に対しても恐れずに、住民のために行動することを目指す都市だ。

Airbnb〔アメリカのバケーションレンタル企業.。SNS方式のオンラインで、世界最大の宿泊予約プラットフォームを運営する。〕 の営業日数を規制したアムステルダムやパリ〔★〕、グローバル企業の製品を学校給食から閉め出したグルノーブルなど、さまざまな都市の政党や市民団体が『フィアレス・シティ』のネットワークに参加している。〔…〕

なかでも、最初に『フィアレス・シティ』の旗を立てたバルセロナ市政の取り組みは野心的である。〔…〕

2020年1月に発表されたバルセロナの『気候非常事態宣言』は、〔…〕2050年までの脱炭素化(二酸化炭素排出量ゼロ)という数値目標をしっかりと掲げ、数十頁に及ぶ分析と行動計画を備えたマニフェストである。〔…〕しかも、宣言は、自治体職員の作文でもなく、シンクタンクによる提案書でもない。市民の力の結集なのだ。

〔…〕200あまりの団体から 300人以上の市民が参加した『気候非常事態委員会』での検討を通じて、宣言は執筆されたのだ。自然エネルギーの公営企業や住宅公団などでの業務に従事する人々も、ワークショップに参加した。

いわば、社会的生産の現場にいる各分野の専門家、労働者と市民の共同執筆だ。市民参加型のプロジェクトなのである。そうでなければ、これほど具体性のある改革案は出てこない。

〔…〕

行動計画には、〔…〕項目が 240以上も並ぶ。二酸化炭素排出量削減のために、都市公共空間の緑化、電力や食の地産地消、公共交通機関の拡充、自動車や飛行機,船舶の制限、エネルギー貧困の解消、ごみの削減・リサイクルなど、〔…〕

その内容は、飛行機の近距離路線の廃止や市街地での自動車の速度制限(時速30キロ)など、グローバル企業と対峙しなくては実現できないものも多く、『フィアレス・シティ』の闘う姿勢が表れている。ここには、経済成長ではなく、市民の生活と環境を守るという意志がはっきり読み取れる。〔…〕

事実、宣言の『経済モデルの変革』の項目には、脱成長社会を目指す姿勢が色濃く出ている。

『既存の経済モデルは、恒常的な成長と利潤獲得のための終わりなき競争に基づくもので、〔…〕地球の生態学的バランスを危機に陥れている〔…〕同時に、経済格差も著しく拡大させている。〔…〕』

資本主義における、終りのない利潤競争と過剰消費が気候変動の原因であると厳しい言葉で強く批判しているのだ。このようなラディカルな主張が、市民のなかから生まれ、支持を集め、市政を動かすまでになっている。」

『人新世の「資本論」』,pp.327-330,332-333.

註★ Airbnbの営業制限:バルセロナとも共通する、西欧諸都市の「オーバーツーリズム」問題が背景にある。新自由主義によるグローバル化で、「市民向けの賃貸住宅を観光客用の民泊に切り替えるオーナーが続出。家賃は急騰し、住まいを失う市民も数多く生まれた。」(p.331)

「シングル・イシューごとのバラバラな取り組みだった運動を、たがいに結びつけたのが気候変動問題だった。〔…〕

例えば、電気代の値上げは貧困世帯を直撃する。一方、地産地消を目指す公営の再生可能エネルギーに切り替えれば、地域経済を活性化させ、収益も地域コミュニティのために用いられることになる。〔…〕太陽光パネルを設置した公営住宅を建設すれば、気候変動対策だけでなく、貧困対策にもなる。〔…〕。新しい地産地消型経済の活性化は、地域に新たな雇用を生み、若者の失業問題にも改善をもたらす。

さまざまな運動が〔…〕つながることで、経済、文化、社会に及ぶ、より大きなシステム変革を目指すようになっているのである。

しかも、ここで目指されているのは、資本主義の生み出した人工的希少性を、〈コモン〉の『ラディカルな潤沢さ』で置き換えていくことにほかならない。〔…〕

自治体と〔生産〕協同組合のつながりは、双方に良い結果をもたらす。自治体は」ローカルで公正な発注先を見いだすことができ、生産協同組合は、安定した大口顧客を得るが、それだけにとどまらない。組合の声が市政に届くようになると、組合周辺の社会運動はこれまでになく活性化する。短期の利潤追求でなく「組合員たちの自律や参画、相互扶助を重視する」生産協同組合のシステムは、「生産という場を超えて、政治においても参加型民主主義を促進する。

これこそ、相互扶助に重きを置いた『参加型社会主義』への転換に向けた第一歩である。ここには、マルクスのいう『アソシエーション』が存在しているのだ。」

『人新世の「資本論」』,pp.333-335.

「バルセロナが呼びかけた『フィアレス・シティ』のネットワークは、アフリカ、南米、アジアにまで広がり、77もの拠点が参加している。

『フィアレス・シティ』が恐れ知らずに挑戦することができるのは、市民間の相互扶助だけでなく、都市間の協力関係があるからである。〔…〕

このように国境を超えて連帯する、革新自治体のネットワークの精神は、『ミュニシパリズム』〔地域自治主義〕と呼ばれている。

そもそも国家に依存しない参加型民主主義や共同管理の試みは、むしろグローバル・サウスに端を発するものであった。もっとも有名なのは、メキシコ・チアパス州の先住民が起こしたサパティスタの抵抗運動だろう。1994年の北米自由貿易協定(NAFTA)発効のタイミングで始まった運動だが、欧州のミュニシパリズムのはるか以前に新自由主義やグローバル資本主義にNOを突きつけていたわけだ。

〔…〕苦しむ人々の国際連帯という意味では、国際農民組織ヴィア・カンペシーナ〔Via Campesina スペイン語で「農民の道」〕が、サパティスタの抵抗運動と同じ時期に始まっている。農産品の貿易の自由化が加速した 1993年に生まれたこの運動は、中南米の参加団体が最も多い。まさにグローバル・サウスの声だ。

農業を自分たちの手に取り戻し、自分たちで自治管理することは、生きるための当然の要求である。〔…〕『食料主権』と呼ばれる。

中小規模農業従事者の多いヴィア・カンペシーナが目指す伝統的農業やアグロエコロジーの方向性は当然、環境負荷も低い。」

『人新世の「資本論」』,pp.337-339.

しかし、バルセロナのような先進国の都市と、サパティスタのような

グローバル・サウスの運動との連帯は、はじめからスムースに進んだ

わけではありません。「先進国の白人の運動が、われわれの立場に

立てるだろうか?」というサウスからの批判に、ミュニシパリズムは

直面したのです。

「グローバル資本主義が環境を破壊し続けたこの時代〔1990年代〕に、眠っていたのは先進国〔の労働者,市民〕の方ではないか、そのような試み〔サパティスタやヴィア・カンペシーナなど、グローバル・サウスの反グローバリズム運動〕の先駆性を正当に評価し、学ぶ姿勢が必要なのではないか、とグローバル・サウスは疑問を投げかけたのだ。全世界で 2億人以上の農業従事者がかかわっているといわれるヴィア・カンペシーナ〔…〕、知っている日本人はどれほどいるだろうか。

〔…〕グローバル・サウスからの富の収奪と環境負荷の転嫁によって、先進国の快適で豊かな生活が可能になっている〔…〕

環境負荷をグローバル・サウスに押しつける『外部化社会』、すなわち先進国において私たちは、不公正さに目をつぶり、〔…〕資本主義の夢を見続けてきた。

〔…〕帝国的生活様式や生態学的帝国主義に挑まないといけない。先進国一国内での消費パターンの変化程度では、問題は解決しない。〔…〕むしろ、収奪に対する現実の抵抗実践に目を向ける必要がある。そのなかに、国際的連帯経済の構築に向けた具体的契機を見出すことが決定的に重要なのだ。

〔…〕持続可能で公正な社会を目指すミュニシパリズムの自治体も、〔…〕グローバル・サウスにおける抵抗運動から、積極的に学ぼうとしている。その核となるのが、『気候正義』と『食料主権』の運動なのだ。」

『人新世の「資本論」』,pp.339-341.

『食料主権』は、世界中どの国にとっても重要ですが、とりわけ

グローバリズムのもとで、生存の最低条件まで奪われているのが

アフリカ諸国です。

「人間は生きるために食物が必要であり、それゆえ食料は〈コモン〉であるべきである。ところが、グローバル・サウスで展開される資本主義アグリビジネスは、収穫物を先進国に輸出してしまう。」

これらの諸国は、「農業が盛んで、農産品の純輸出国であるにもかかわらず、国内では、飢餓に苦しむ貧困層が大勢いる。これは、先進国の食卓を彩るための高価な輸出品が優先して生産され、〔…〕農民が生きていくのに必要な、廉価な食料は生産されていないせいだ。〔…〕商品としての『価値』のための生産が行われ、『使用価値』が蔑ろにされるという資本主義の矛盾が、グローバル・サウスにおいては、過酷な形で表れている。

多国籍企業の特許によって、種子や肥料、農薬をめぐる権利や情報が独占されていることも農家の経済的負担を過酷なものにしている。」

南アフリカ共和国でも、「多くの貧しい農民が〔…〕必要な知識も資金も持っていない状況であった。灌漑施設も整っていない土地で、知識がないままに農業に挑んで、すぐに失敗してしまう。そのまま借金をして、化学肥料や農薬を購入せざるを得ず、アグリビジネスの食い物にされてしまう。〔…〕国家主導のトップダウン型アグリビジネスが人々に豊かな生活をもたらすことに失敗した」のだ。

南アフリカでは、アパルトヘイトの「負の遺産によって、白人を中心とした 20%の大規模農家が、南アフリカの農業生産額の 80%を生み出す〔…〕そしてアフリカ最大の農産物輸出国のひとつであるにもかかわらず、飢餓率が 26%にのぼるという。アパルトヘイトのもとで、地力が乏しく、水へのアクセスも悪い土地を割り当てられた、非白人の小規模農家は自給自足することさえも容易ではないのだ。〔…〕

こうした状況に抗して、市民は 2015年に『南アフリカ食料主権運動』〔…〕を開始した。参加者は、小規模農業経営者や農業労働者たちと、NGOや社会運動の担い手たちだ。彼らは草の根の協同組合型農業を促進するためのプラットフォームを作り出したのだ。〔…〕

『南アフリカ食料主権運動』のモデルでは、農民たちは、自分たちの手で協同組合を設立する。そして、地域のNGOが必要な農具などを貸し出し、有機栽培についての教育を行なう。資本によって独占された技能を取り戻すために、マルクスも重視した職業訓練を丁寧にやっているのだ。

そうすることで、遺伝子組み換え作物や化学肥料に依存することなく、農民が種子を自家採取して管理する持続可能な有機栽培を根付かせることを目指しているのである。まさに〈コモン〉を取り戻す試みにほかならない。」

『人新世の「資本論」』,pp.341-344.

作物の種子は〈コモン〉です。あるいは、〈コモン〉であるべきです。

種子の「著作権」を主張して農家の自家採取を禁止する独占権を、

多国籍巨大企業体や資本主義企業に許してしまえば、私たちの

毎日の食料までもが、資本の『価値増殖』(利潤極大)の論理に

振り回されるようになります。

日本では、『種子法』という法律のもとで、都道府県の農業試験場が優良品種や奨励品種を開発して、農家へ安価に供給してきました。農家は、その種子を“自家採取”によって育てながら、地域や土壌に合った作物に馴らしてきたのです。

ところが、『新自由主義』のもとでアグリビジネスからの圧力を受けた政府と国会は、2018年に『種子法』を廃止してしまいました。いま、農家は、高価な種子を毎年企業から買わなければなりません。企業が“開発”した種子は、2年目には劣化して使えなくなってしまいます。それが、毎年種子を買わせるための企業の戦略だからです。利潤を目的とする企業の“開発”では、品質も保証されません。“自家採取の禁止”は、事実上すでに可能です(企業は、契約違反による制裁や差止め裁判ができる)。

2020年12月の『種苗法』改正は、それをさらに多品種に拡大し、“自家採取の禁止”(有料許諾制)を明文化しました。

2017年に施行された『農業競争力強化支援法』は、農家ではなく、アグリビジネスを「支援」する法律です。自治体が持っている種苗生産の知識・ノウハウを企業に放出することを義務づけています。企業は、品種改良の知識をタダでもらって、さっさと特許を取ってしまうでしょう。

「これらは、まさに現代の囲い込みであり、21世紀の『本源的蓄積』といえるでしょう。〔…〕

そもそも種が、なぜ今まで商品化されてこなかったかというと、誰にでも安価に、安全に供給しなければならないものだからです。逆にいうと、コモンとして守られてきた〝潤沢〟な富だからこそ、資本にとっては商品化の余地がある。

〔…〕基本的な生活必需品すら露骨な方法で囲い込み、商品化していかなければならないほど、資本主義は行き詰まっている、ということでもあるのです。」

『100分de名著 資本論』,pp.123-124.

「グローバル資本主義のせいで疲弊した都市において、人々の苦しみから模索が始まり、新しい経済を求めるうねりが起きているのだ。そして今、そうした運動が世界各地の都市、さらには国の政治を動かすまでになっている。〔…〕

脱成長コミュニズムの萌芽を秘めている運動が広がっているのだ。」

『人新世の「資本論」』,p.321.

「資本主義はありとあらゆるものを商品化していきます。資本主義は、格差や分断を生み、弱き者たちからさらに奪う。市場は貨幣なき者を排除します。だから、商品化の力を弱めて、人々が参加できる民主主義の領域を、経済の領域にも広げよう。それこそが、あらゆるものの『商品化』から、あらゆるものの『コモン化』への大転換に向けたコミュニズムの闘いなのです。」

『100分de名著 資本論』,pp.120-121.

「民主主義の刷新は、かつてないほど重要になっている。気候変動の対処には、国家の力を使うことが欠かせないからである。〔…〕だが、国家に頼りすぎることは、気候毛沢東主義に陥る危険性を孕んでいる。〔…〕

その際、専門家や政治家たちのトップダウン型の統治形態に陥らないようにするためには、市民参加の主体性を育み、市民の意見が国家に反映されるプロセスを制度化していくことが欠かせない。〔…〕

生産の〈コモン〉化、ミュニシパリズム、市民議会。市民が主体的に参画する民主主義が拡張すれば、どのような社会に住みたいかをめぐって、もっと根本的な議論を開始できるようになるだろう。働くことの意味、生きることの意味、自由や平等の意味を〔…〕根本から問い直し、今、常識とみなされているものを転覆していく。この瞬間にこそ、既存の枠組みを超えていくような、〔…〕『資本主義の超克』『民主主義の刷新』『社会の脱炭素化』という三位一体のプロジェクト」が顕在化する。「社会システムの大転換を迫るのである。」

『人新世の「資本論」』,pp.355-357.