「古城山」砦跡を巻いて、「仏岩」まで上がってきた。

古城山の砦跡について、地元には、「源義清の砦」だったという言い伝えがあり、ずっとそう信じられてきた。義清は、源義家(八幡太郎義家)の弟・新羅三郎義光の子。義光・義清父子は、流配されたか都落ちか、あるいは開拓の志か不明だが、関東に入部して甲斐に落ちつき、「甲斐源氏(武田氏)」の祖となった。平安末期のことだ。戦国期の武田信玄は、その末裔。

そのため、江戸時代に編まれた『甲斐國志』(1814年)でも、仏岩の烽火(のろし)台については、「府中[甲府]ノ正南ニ中(あた)レリ」として「武田ノ時」以来の兵備警護を記すものの、

「古城山」砦のほうは、「義清ノ要害本城ノ迹ナリト云フ」とし、また「里老ノ伝ヘ」によれば、甲斐源氏とゆかりの深い「平塩寺」がここにあった、とする。つまり、はるか昔の平安時代の戦乱の跡だと云うのだ。

ところが、最近行われた発掘調査の結果、「古城山」砦には平安時代の遺物などはなく、戦国期以降の証拠が顕らかだった。こうして、「砦」と「烽火台」はセットで、どちらも戦国時代のもの、おそらくは、《武田の時代》の軍事施設であろう――という推定が有力になってきた。

“平安時代の砦のあと”との言い伝えは、事実ではなかった。逆にいえば、“武田時代”の築城軍備の史実が、なぜか忘れ去られていた。しかし、それもうなづけることなのだ。

江戸時代には、甲斐は徳川家(家康,家光の親族ら)の支配を受け、18世紀からは幕府直轄領となった。「武田」といえば亡ぼされた敵将。「武田」の事績を庶民は、口にするさえ憚られただろう。「源氏」ということなら、徳川氏も源氏なのだから問題がない。お寺の跡なら、さらに問題ない。そこで、「源義清の砦」とか「ゆかりの寺の跡」ということになってしまった。

いつも歴史は、…人々の記憶さえも、権力によって書き換えられる。江戸時代だけではない。明治以降も、21世紀の今現在も、権力があるかぎり、都合の悪い歴史を書き換えてしまおうとするだろう。

「旧石器捏造事件」以来、考古学者は慎重になっているが、‥‥それでもやはり、遺跡は嘘をつかない。歴史に対する虚心なアプローチと科学的な手法が、どこまでも貫かれることを望みたい。⇒:発掘調査報告書DL

ところで、その《烽火(のろし)台》のあった場所だが、いま“記念碑”(花火の発射台)の立っている東側のピークではなく、西隣りの通称「カライシ山」頂上の松林の下に、ほんものの烽火台の遺構があるそうだ(↓下図参照)。

市川三郷町教育委員会『古城山城跡』より

注目されるのは、東西2つのピークのあいだを、「四尾連道(しびれみち)」が隘路になって通っていることだろう。《烽火台》は単なる「のろし」の場所ではなかった。この枢要な交通路の通行を左右から制する、“関所”の役割をしていたのだと想像できる。

戦国時代のことなのだ。味方の遠征に便利な通行路は、形勢が変れば、敵の侵入を誘いこむ恐怖の通路ともなる。「のろし」が逸早く敵の来襲を告げただけでは足りない。そのあと、ただちに防護の拠点として活動しなければならない。

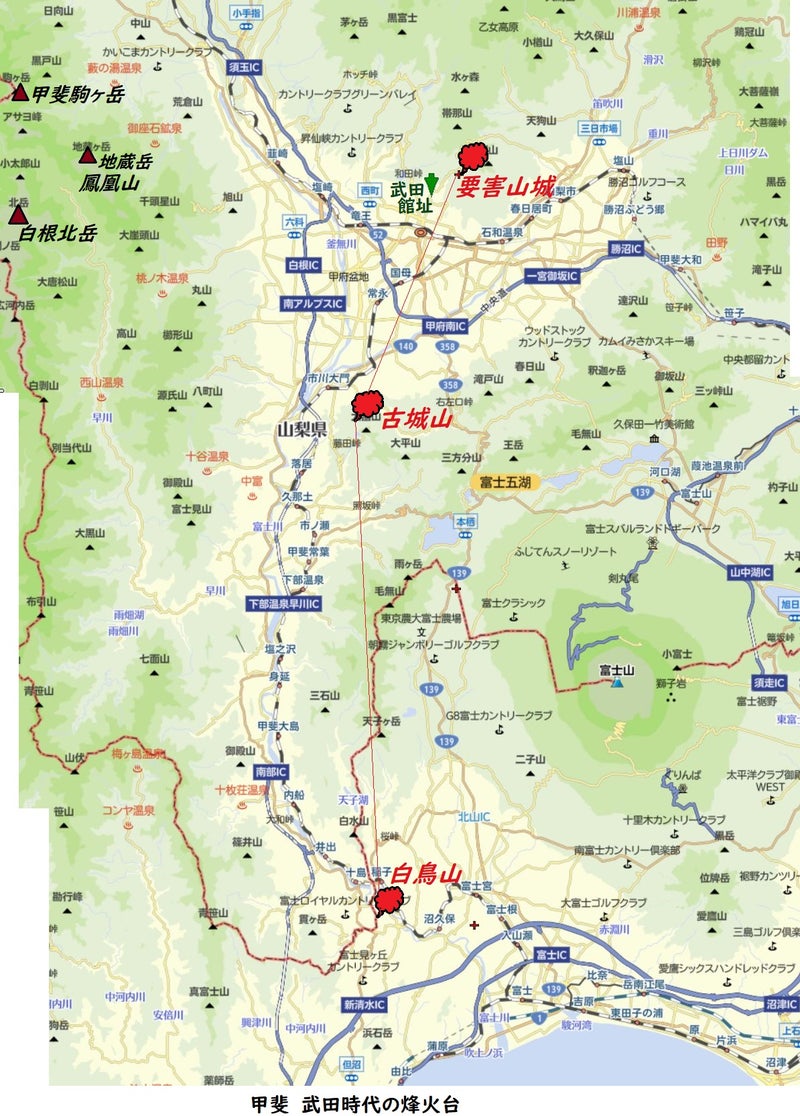

「武田時代、国防警備のため、軍事連絡機関として各地要衝の場所に烽火台を置いた。富士川を挟んで南の南巨摩郡万沢村の白鳥山[身延線・稲子駅の南にある山梨静岡県境の山。標高566m]を起点として、およそ一里ごとに、見通しのつく山頭を選んで烽火台を置いた。『駿河国志』に、『白鳥山 ……又城取山といふ。永禄12年信玄駿河攻撃の時、此山に物見を架す』とある。」市川三郷町HP「城山烽火台跡について」

対駿河国境から列なる“烽火台列”の最後は「古城山」で、ここから低地をまたいで、甲府・要害山城に連絡していた。

「仏岩」“東峰”からの展望↓。

登って来るとちゅうで見えた広河内岳以南は、「カライシ山」の向うに隠れてしまった。その右(北方)の山々が見える↓。左に顔を出している白い峰は、白根北岳。その右は、鳳凰連山を南から縦に見ている。

拡大してみる。白根北岳↓

鳳凰山の拡大↓。「地蔵岳」の「オベリスク」(矢印)が見える。

鳳凰山の右に、八ヶ岳がかすんでいる↓。春だから霞むのはしかたない。八ヶ岳が、いやに近く見える。そこまでは、韮崎市~北杜市の長い地溝帯があるはずだが、平地は霞に閉ざされて、まるで無いように見える。

手前の河原は、釜無川。

近くに眼を移すと、ヤマザクラはまだ枯木だ。

それでも、花芽はほころんできている。

特徴のある針葉樹が1本だけ生えている。ネズ?

「仏岩」から先は、四尾連(しびれ)湖の“外輪山”をめざして、山腹のトラバース路となる。勾配は、いよいよゆるやかになり、いくら歩いても高度が上がらないじれったさを味わう。

路のわきに、短冊のように垂れ下がっているのは、キブシの花穂だ。

まだ葉の出ない枝いっぱいに、電飾のように花穂を下げる。みごとと言うほかはない。

花穂の近写。

↓こちらは、ダンコウバイ。

【つづく】

タイムレコード 20210327

(1)から - 1035「仏岩」烽火台1115 - 1200崩壊 - (3)に続く。

タイムレコード 20210328

「積翠寺」バス停1145 - 1158要害山・西登山口1203 - 1311要害山頂(要害城・主郭)1320 - 1340分岐点 - 1358東登山口 - 1400山神社(狼神社)1425 - 1440日吉神社1442 - 1453「積翠寺」バス停 - 1516武田神社。