みなさま、こんにちは!

Global Investment Academyの両角です。

昨日の夕方に

タイ・パタヤに来ました^^

コロナ禍で

壊滅的な被害を受けたパタヤでしたが、

出入国の規制も

ほぼ撤廃されてたこともあり、

多くの外国人観光客の姿で

驚くほどの賑わいを見せています^^

休日だったのもありますが、

夕方のビーチ沿いの通りは

車で大渋滞・・・

数ヶ月前では

考えられない状態に!

弊社が8月末に開催した

タイ不動産セミナーから

2ヶ月ちょっとしか経っていませんが

やはりあの時皆さんに

お伝えしたことは間違っておらず、

間違いなく

この街は元気を取り戻しているし、

不動産マーケットも急回復していて、

仲介業者も連日忙しくなっているようです。

今回のパタヤ、

そしてこのあと行くバンコクにて

何か魅力的な不動産投資物件があれば

タイ不動産セミナー参加者様に対して

いち早くお届けするつもりですので、

楽しみにお待ちください^^

資産を残すには《入り》だけではなく

《出》の部分にも人一倍敏感になろう!

マネーリテラシーと

志が高いGIA通信の読者様は、

将来安心した

人生を手に入れるために、

様々な資産形成の方法を模索し、

実践されていることかと思います。

多くの資産を築くためには、

《入》である収入を出来るだけ太く(=多く)、

そして複数持つことが重要ですが、

同時に《出》である支出も

可能な限り減らしていくことも

忘れてはいけません。

そして支出を減らすために、

ルールに基づいた『節税』を行うことは

投資家として必要なことですが、

実は年々個人富裕層や

経営者向けに人気のあった節税策が、

次々に封じ込められてきていることは

ご存知のことと思います。

今週のGIA通信は

ダイヤモンドオンラインが特集した

【円安・金利高・インフレに勝つ!

最強版 富裕層の節税&資産防衛術】

の記事を参考にしつつ、

人気の節税商品を取り上げて

私なりにポイントを解説していきます。

人気節税商品・その①

『足場レンタル』

まず最初に取り上げるのは

『足場レンタル』です。

令和4年度の税制改正により、

『足場レンタル』スキームを

活用した節税策が封じ込められました。

ちなみに

足場レンタルを活用した

節税スキームを簡単に説明しておきます。

一つ当たり10万円未満の

減価償却資産 (少額減価償却資産) については、

支出時に全額損金算入が

認められているという制度を利用して、

足場やドローン、LEDなどの

一つ当たりの単価が

少額な商材を大量に購入し、

購入時に一括して必要経費に算入、

支出時に税負担を軽減した上で

それらをレンタルすることで

その投下した資金を回収する

というものです。

下は足場を活用した

レンタルスキームのイメージ図ですが、

購入する商品 (資産) が

足場でもLEDライトでも、

ドローンであったりしても

基本的な構図と仕組みは

ほぼ同じと考えて良いです。

設備投資に要した価額は、

いったん固定資産とされた上で

その法定耐用年数にわたって案分され、

必要経費に算入されますが、

その資産が

少額減価償却資産であれば、

支出時に全額の損金算入が可能なので、

これらの節税商材を

好きなだけ買うことで

利益を自在に圧縮、

コントロールすることができました。

また、

レンタル会社に貸し出した

リース代も会社の収益となり、

リース期間が終了すれば、

売却して売却益を得ることが

できるのも大きなメリットでしたので、

少額から出来る節税商品として

かなりの人気商品となりました。

もしかすると

このGIA通信の読者様の中でも

すでにチャレンジしていた方が

いらっしゃるかもしれませんね^^

しかし、

令和4年度の税制改正により、

少額減価償却資産であっても、

主な事業とはならない

貸し付け用途のものは、

支出時全額損金算入の対象から

除外されてしまったことにより、

節税対策 (=課税の繰り延べ) が

できなくなってしまいました。

ちなみに適用は

令和4年4月1日以後に

取得する減価償却資産からとなる模様です。

人気節税商品・その②

『コインランドリー事業』

コインランドリー事業は、

事業開始時には

多額の費用が生じるため

赤字になりがちですが、

その事業所得の赤字が

給与所得と通算されることで

税負担が軽減されます。

さらに、

経営力向上計画を提出し、

生産性向上に寄与するなどの

要件を満たす設備である場合には、

その取得価額全額を

支出時に減価償却する

「即時償却」の適用が可能になります。

設備投資額の全額が

必要経費とされることで、

多額の事業所得の赤字が

生じる訳ですから、

足場レンタル以上に

高額給与所得者を中心に

人気が高まりました。

私も数年前に

『資産運用EXPO』に参加した時、

ランドリー投資を扱う

企業のブースの前には

かなりの人だかりが出来ており、

多くの投資家が

関心を寄せていた

話題の節税商品の一つでした。

上述したように

コインランドリー投資は

税法上その資産の耐用年数に応じて

多額の減価償却費を取ることによって、

節税出来たように思えるのですが、

実はここに大きな

落とし穴があるので注意が必要です!

以前聞いた話では、

あるランドリー投資を

扱っている企業の営業マンは

この減価償却費を、

「支出もないのに

必要経費が生じるお得な経費」

などのように顧客に伝えて

投資を斡旋した話はよく聞きました。

確かに、減価償却費は

計算上生じるものであり、

その時点では実際の支出を

伴うものではありません。

しかしながら、

減価償却はあくまでも

「取得時に支払ったお金が

時間をかけて経費になるだけ」

のことであり、

お金も払わないのに

勝手に経費が湧いてくるのではありません。

世の中の多くの

『リテラシー欠乏症に陥った

高額給与所得者』

などの多くは、

この辺の税制の基礎的な

仕組みもきちんと理解もせずに、

ただ所得税の還付金額の大きさに

ついつい目が眩んで本質を見落としがちです。

これは、不動産投資でも

原則同じ理屈・考えなので注意をしましょう。

コインランドリー投資を行う際に

もう一つの注意すべき点は、

個人の場合、

即時償却をすると

通常の減価償却をするよりも

トータルの税負担が

増える場合があることです。

この辺は少し複雑なので

今回は詳しい説明を割愛しますが、

個人の場合には

課税所得が大きくなるにつれて

税率が高くなる『超過累進税率』が

採用されていることが関係してきます。

つまり、

あまりに大きな

減価償却費を単年度で計上すると、

その年の課税所得が大きく減ってしまい、

税率の低い部分にまで

課税所得を減らしてしまうことになり、

通常の償却で

毎年税率の高い部分の

所得を減らした場合よりも

かえってトータルの税負担が

増えてしまうことが起きるのです。

さらに、

コインランドリー投資で

最も気をつけるべきことは、

その事業からきちんと安定した

売上なり利益が得られるのか?

ということにつきますね!

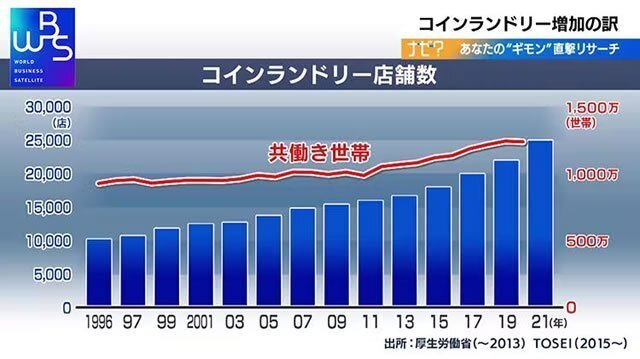

コインランドリーは、

1995年度には1万軒ほどだったものが、

2022年度には

2倍以上の2万5000軒を

突破したといわれております。

また、コンビニや

ガソリンスタンドが併設する

コインランドリーの出店を加速する中で、

果たして思うように

コインランドリー投資が

本来の事業として

成果を上げるのかを

慎重に検討すべきです。

コインランドリー市場規模が

拡大の一途だと言われている一方で、

競争激化な状態になってないか?

特に自分が出店を検討している

エリアでの調査は不可欠です。

人気節税商品・その③

『生命保険』『オペレーティングリース』

生命保険を活用した

節税スキームについては

何もここ最近新しく販売されたのではなく、

かなり以前より、

それこそ節税の王道的な扱いで

広く知れ渡っていたかと思います。

保険料の支払時に

それを全額損金として

他の所得から差し引き、

課税所得を抑えることで

節税を図るとされたものや、

法人で契約した保険を

社長が個人で買い取り、

その後保険を解約して

個人で解約返戻金を受け取ることで

節税を図るものなどが

多数販売されてきました。

18年ごろの市場規模は

推定8000億円以上で、

生命保険の新規契約全体の

3割程度を占めるに至ったほど

大人気だったのですが、

そこに国税庁がメスを入れて

節税の抜け道を塞いだのでした・・・汗

また、船舶・ヘリコプター・

航空機などを高額な資産を活用した

『オペレーティングリース』。

これこそ富裕層にとって

かなり人気があったスキームでした。

こちらの制度自体には

大きな変更は加えられていないものの、

その多くが

ドル建て商品であることにより、

昨今の急激な円安によって

その支払い負担が増えてしまったり、

本来このスキームによって

赤字を出して節税するつもりだったのに、

大きな為替差益が発生して

逆に儲かってしまって

節税できなくて困った!

なんていう声も一部聞かれるようです。。

人気節税商品・その④

『タワマン節税』

また、こちらも

日本の富裕層に人気の『タワマン節税』

多額の現金預貯金を持っていると

相続税の負担が大きくなってしまいますが、

タワーマンション(*)を購入することで

相続税の負担を軽減することが可能となります。

(*)タワーマンションの定義

タワーマンションには階数や高さに

法律上の明確な定義はありませんが、

一般的には

高さ60m以上、

階数で20階建て以上の

住居用超高層建築物をさすようです。

ご存知の方も

多いかと思いますが、

タワーマンションの

建物部分の相続税評価額は

固定資産税評価額をそのまま使います。

タワーマンションの販売価格は

下層階と上層階で大きな差がありますが、

固定資産税評価額の取扱いは

下層階と上層階で違いはありませんから、

タワーマンションの上層階を購入すれば

固定資産税評価額と

販売価格の差が大きくなりますので、

相続税を節税することが可能という訳です。

タワーマンションによって

異なるので一概には言えませんが、

賃借権も考慮した評価額は

実勢価額の2~3割となる

(場合によっては2割を下回る)

こともあったようです。

しかし、2022年4月に

この節税スキームについて

争っていた裁判で最高裁で

『否認』されました。

この判決に

かなり驚かれた方は

少なくなかったかと思いますし、

明らかに節税目的で

タワーマンション購入した

と(当局が)判断するケースについては、

似たようなことになるというから

対象者は内心ドキドキかもしれませんね。

このタワマン節税は

一般常識的な限度を超えてなくとも

行う上で気をつけるべきポイントはあります。

相続税対策で

購入したタワーマンションが

売却時に大幅に値下がりしてしまうと、

トータルではマイナスになるかもしれません。

タワーマンションの節税スキームは、

物件の資産価値が相続発生時に

変わらないことが前提です。

最近では、

タワーマンションは

供給過剰であるとも言われています。

相続対策で物件を取得する場合でも、

将来の値下がりリスクなど

不動産投資として合理的であるかを

しっかりと考えることが大切です。

いかがでしたでしょうか?

今週のGIA通信では

節税に繋がる人気の投資商品の

最近の流れ・トレンドについて

注意喚起を含めてお伝えしてみました。

冒頭にも書きましたが、

税制に関するルールを逸脱することなく

税金という支払いを上手に減らす

アクションを起こすこと=節税は

何も責められるべきことではありません。

責められるべきことは

ルールを無視して違法なスキームで

税金の支払いから逃れる《脱税》行為です、ね。

我々は何も

減価償却費を活用した

節税スキームだとか

不動産投資を否定しているのではありません。

ご自身の資産や収入に応じて、

必要な方は積極的に活用することを

我々もお勧めしています。

ただ単に、

こうした理屈や

税制の仕組みを理解することなく、

まるで『節税あきり』で

投資をする投資家が

我々の周りにも意外と多く

「ちょっと将来的にヤバいな・・・」

と思うことがよくあります。。

その投資商品なり

投資スキームはあなたの資産を

本当に価値のあるものであり、

将来資産を増やしてくれるのか・・・

冷静な投資判断をしていき、

決して税制の変更などによって

投資難民にならないようにしましょう!

今回のGIA通信はいかがでしたか?

感想・ご意見などございましたら、こちらからお気軽にお寄せください。

以上、今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

それでは、次回のアカデミー通信でまたお会いしましょう!