〇アリストテレスの投射体の問題

「そもそもアリストテレス運動論のもつ自然学的難点の最も大きなものは、投射体proiectumの問題であった」(『近代科学の源流』313頁、下線は筆者)。アリストテレス運動論の基本原理は「運動するすべてのものは、何ものかによって運動させられている」というものであって、あるものが運動するとき、常にそれを運動させる直接的作用・原因があり、その作用・原因がなくなれば運動はただちに止む。例えば、物体を押せば動くが、押すのを止めればそれはすぐに止まるように、である。

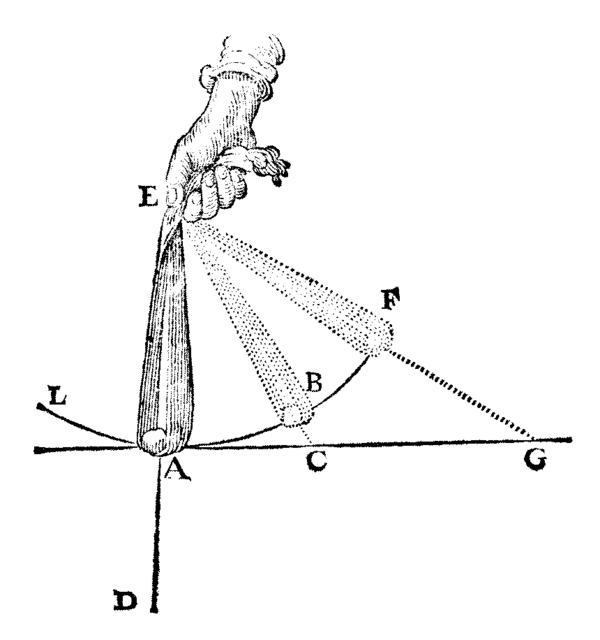

石を投げたり、矢を放ったりする投射体の場合はどうだろうか。投げられた石は、その瞬間に手の作用を離れても、なおしばらく運動を続けて飛んでいくが、アリストテレスの考えるように、運動するものが常に何らかの原因によって運動させられているなら、この飛んでいく石の運動を支えている原因作用は何だろうか?

「アリストテレスは遠隔作用のようなものは認めず、常に接触を通じての近接作用しか認めないから、最初の起動者primum movensから離れた投射体の運動をつづけさせる直接的作用として媒体の作用、すなわちこの場合では空気の作用を挙げた」(『近代科学の源流』314頁、下線は筆者)

伊東によれば、このアリストテレスの、投射体の運動の持続を空気という「媒体の作用」によって説明する方法に対して、その難点を指摘し反対した最初の人は6世紀のアレクサンドリアの学者ヨアンネス・フィロポノスだった。フィロポノスは、起動者を離れた投射体の運動が空気という媒体の作用によって支えられるならば、「起動者と投射体の最初の接触は不必要であり、物体の後ろにある空気を運動させ、これに運動力を与えればそれで充分であろうと主張」することで、「アリストテレスの「媒体説」の矛盾を指摘」した(『近代科学の源流』315頁、下線は筆者)。

その代案として、彼は「非物体的運動力」なるものが、起動者から直接、媒体にではなく、投射体そのものに与えられなければならないとしたが、この考え方は、後の「インペトゥス理論」の古代末期における先駆であるともみなしうる(同上)。

〇後期スコラ学のインペトゥス理論

伊東によれば、後期スコラ学のインペトゥス理論には様々なヴァリエーションがあり、主に三つの類型がある。第一は、ペトルス・オリーヴィ(1245~1298)の「傾向 inclinatio」説であり、第二は、フランキスクス・デ・マルキア(1320頃活躍)の「残留力 vis derelicta」説であり、第三は、ジャン・ビュリダンの「インペトゥス impetus」説である(『近代科学の源流』316頁)。この第三のものが狭義のインペトゥス理論であり、後世に大きな影響を与えた。

〇ビュリダンのインペトゥス理論

ビュリダンは、「経験」的見地から、アリストテレスの投射体の問題を原理的な誤りとして「根底から批判し、克服しようとする」。ビュリダンがアリストテレスの理論に矛盾する経験の一例として挙げたのが、「コマや水車の回転運動」である。

「それらはひとたび衝撃を与えて動かせば、以後その運動を持続するが、しかし同じ場所を占めながら運動しているのだから、アリストテレスが言うように、運動体が動いた後ろに空気がはいってきて後押しするというようなことはありえない」(『近代科学の源流』318-319頁)。

アリストテレスの「空気の媒体的作用」の理論を経験的例証によって否定したのち、彼は次のような結論を導く。すなわち、「起動者から空気にではなく、運動体そのものに「インペトゥス」なる一種の運動力がたたき込まれ、これによって起動者から離れた後の投射体の運動も行われる」。この「インペトゥス」はそれ自身の本性として次第に弱まりゆく一時的なものではなく、一度獲得されると、外的抵抗(媒体や摩擦による)や内的傾向(物体自身の自然的場所に向かう傾向)によって妨げられないかぎり、無限に持続する「恒久的性格をもつもの res naturae permanentis」であった。つまり、「駆動力を投射体そのものに内在させる」点で、フィロポノスの「非物体的運動力」やフランキスクス・デ・マルキアの「残留力」の延長上にあるものであると考えられるが、しかし、ビュリダンの「インペトゥス」は「概念規定の明確さと適用範囲の広さで際だっている」とされる(『岩波 哲学・思想事典』107頁、「インペトゥス」の項)

そのような「概念規定の明確さ」の現れとして、ビュリダンはこのインペトゥスを定量的に定式化している。すなわち、一方では、石のような重いものの方が、木片のような軽いものに対してよりも、より多くのインペトゥスをたたき込んでより遠くまでとばすことができるから、インペトゥスはその物質の量 quantitas materiaeに比例するとし、他方では、幅跳びのときに助走でより多く速度をつければより遠くに跳べるように、インペトゥスは速度にも比例するとした(『近代科学の源流』321頁)。これを数式で表現すれば、次のようになる。

I∝ mv(I:インペトゥス、m:質量、v:速度)

従って、多くの研究者によって、ビュリダンの「インペトゥス」は、デカルトが初めて提出したとされている近代の「運動量」の概念を先取りしていたとされているという。

◯ジョルダーノ・ブルーノにおける無限宇宙

伊東俊太郎によれば、ジョルダーノ・ブルーノが初めて積極的に打ち出した無限宇宙観は、アリストテレスに発しキリスト教に接ぎ木された「コスモス的世界像」、すなわち、「地球中心の階層的に秩序付けられた有限のコスモス」を「同質で無限な近代宇宙へと根本的に変換した(『思想史のなかの科学』115頁)。コスモス的世界像は、「『科学革命』にいたるまでの人々が、そのうえに日々の生活を営み、信仰を生き、世界を思索した、いわば彼らの生存そのものの枠組みであった」(『思想史のなかの科学』115頁)。

では、いかにしてブルーノは無限宇宙の考えに達したのか。最近の研究によれば、ブルーノの無限宇宙観は、ルネサンス期に流行した「ヘルメス文書」と密接な関係をもっているという。実際、彼はフィチーノの「ヘルメス文書」のラテン語訳に親しんでいたようである。一方で、ブルーノに無限宇宙の現実的モデルを与えたのはルクレティウスの『物の本性について』であったのだが、彼はルクレティウスの「機械論的・無神論的宇宙」のヘルメス的な解釈を通じて、それを「生気論的・魔術的」なものに変貌させたのである(『思想史のなかの科学』117頁)。

○デカルトの自然学

デカルトは、『哲学原理』の第2部で自らの自然学について展開している。そこで、まずデカルトは、物体の本性が空間的な延長──長さと幅と深さ──に拡がっているものであることを主張する。すなわち、物体を幾何学的な三次元座標によって測られるような量によって構成されていると考えたのである。それと同時に、空間があるところには必ず物質が在る(したがって、後で述べるように「空虚」が否定される)。

そこでデカルトが第一に提示するのは、「物体の本性を構成している延長と空間の本性を構成している延長とは同一である」という「物質即延長(空間)」のテーゼである。デカルトは幾何学的空間(延長)そのものが物質の本質を構成し、空間があるところに必ず物質があり、この二つは相即的なものと考えるのである。(『デカルト入門』143頁、下線は筆者)

デカルトは、こうした「物質即延長」のテーゼから物質的自然についての重要な帰結を導き出す。それは第一に「真空(空虚)」の否定である。すなわちデカルトは、そのうちに全く何もないような空虚が存在することは不合理であると言う。なぜなら、物体が延長――長さと幅と深さ――をもつが故にそれが実体であるのと同じように、空虚とされる空間もまた延長をもつが故に実体であるからだとデカルトは述べる。

ところで哲学的な意味の空虚(vacuum)、即ちそのうちに全く実体の存しないようなものが、存在し得ないことは、空間の、即ち内的場所の延長が、物体の延長とは異らぬことから明らかである。何となれば、物体が長さと幅と深さとに延長しているものであることから、我々はそれが実体であることを正当に結論する―なぜならば、無に延長なるものがあることは全く不合理だから、―従って、同じ事は空虚と想定される空間についても、結論されねばならないからである。(『哲学原理』第2部、一六節)

また、先ほどみたように、「空間があるところに必ず物質がある」ということから、容易に「空虚」が否定されることがわかるだろう。

第二に「原子(不可分なもの)」の存在の否定、すなわち「物質の無限分割可能性」である。というのも、彼によれば、どれだけ微小な原子でも、それは必ず延長(長さ、幅、深さ)をもたなければならず、それ故その微小な原子もさらに複数の微小な原子へと「思惟の上で」分割することができ、そのためにその微小な原子を「可分的であると認めることができる」からである。

また我々は原子(atomi)、即ちその本性上不可分な物質部分が存在することは、あり得ないことも認識する。何となれば、もし原子が存在するとすれば、いかに小さいものと想像されようとも、必ず延長していなければならぬから、我々はさらにその一つ一つを二つもしくはそれ以上のより小さな原子に、思惟の上で(cogitatione)分つことができ、従って可分的であると認めることができるからである。(『哲学原理』第2部、二〇節)

このようにしてデカルトの自然学は、デモクリトス、エピクロスを筆頭とする古代ギリシアの原子論の哲学者たちが想定したような、「原子(アトム)」と「空虚(ケノン)」の存在を明確に否定する。小林は次のように言う。

デカルトの自然学は、ときどき十七世紀における「古代原子論」の復活の一環とみなされるが、これは正確ではない。彼は、古代原子論の特質である「原子(不可分なもの)」と「真空」の存在を否定するからである。(『デカルト入門』144頁)。

さらに同じく『哲学原理』の第2部で、デカルトは第一に「宇宙の無際限性」、第二に「天空の世界と地上の世界の等質化」を主張する。第一の「宇宙の無際限性」について、小林は次のように言う。

デカルトはこの宇宙を幾何学的空間のもとに理解し、それは無際限に拡がるものであって、しかもその無際限な延長空間には必ず物質が存在すると考えるので、この宇宙は、彼によれば、無際限に拡がる物質的宇宙ということになる。(『デカルト入門』145頁、下線は筆者)

すなわち、デカルトの宇宙観においては、宇宙は無限の広がりをもっていて、その空間の内には必ず物質がある。なぜなら、デカルトによれば、仮に宇宙に限界があると考えた場合でも、我々の想像力は、いつでもその限界の外に、無限界に延長していく空間を「実在的なもの」として想像できるのであって、しかも(「物質即延長」のテーゼより)この無限に延長する空間のうちには無限に延長する物質が含まれると考えられるからである。この「無際限に拡がる物質的宇宙」に関して、デカルトは次のように述べる。

我々はさらに、この世界即ち物体的実体の綜体(universitas)が、その延長の限界をもたぬことを認識する。何となれば、そのような限界があると想像する場合には、いつでもそれら限界の外に無限界に延長せる諸空間を、単に表象するのみならず、またそれらが真実に表象できるもの、即ち実在的なものであることをも認識する、従ってそれらのうちに、無限界に延長せる物体的実体が含まれることも認識するからである。(『哲学原理』第2部、二一節)

われわれはさらに、この世界、すなわち物体的実体の全体がその延長にいかなる限界も持たないことを認識する。実際かような限界をどう想像しようと、常にその限界の外に無際限に延長している空間を想像することができる。しかもそれらの空間が、真に想像可能なものすなわち実在的なものであることも覚知され、したがって、それらの空間のうちに無際限に延長している物体的実体が含まれることが認識されるのである。(『デカルト著作集[3]』「哲学原理」二一節)

ちなみに、ここでいう「真実に表象できるもの」=「実在的なもの」とは、現実世界に存在するというほどの意味である。ここでの無限宇宙という概念自体はデカルトが初めて提示したものではなく、近いところではジョルダーノ・ブルーノがいち早く打ち出していた。

次いで、第二の「天空の世界と地上の世界の等質化」についてである。「『物質即延長』のテーゼによれば、物質の延長と空間の延長とは同一であり、同じ延長があらゆる物質の本質を構成するのであるから、天空の物質と地上の物質とは当然、等質のものであると考えられなければならない。」(『デカルト入門』145頁、下線は筆者)

ここからまた、天空の物質は地上のそれと別の者ではないこと、そしてもしも無数の世界があるとしたら、それらは全く同じ一つの物質から成り立たねばならず、従って多数のではなくして、ただ一つの世界しかありえないことが、容易に推論され得る。なぜならば、物質の本性は延長的実体たる点にあるのだが、そうした物質が、想像されうるあらゆる空間、即ちそのうちにかような他の諸世界が存在するはずの空間を、占有していることは、明白に我々の知るところであり、それ以外のいかなる物質の観念も、我々のうちには見出されないからである。(『哲学原理』第2部、二二節)

これによって、ガリレオやデカルト以前まで支配的だった、天空の世界と月下の地上の世界とは本質的に異質な世界であるという階層的自然観が根本的に覆され、宇宙全体を等質的とみなす近代の自然観が生まれたのである。

次にデカルトは運動の原因について考察する。それには二重の原因があり、世界の一切の運動の普遍的原因である第一次的原因と、「物質の個々の部分が前には有たなかった運動を獲得するようにさせる」ような第二次的原因、特殊的原因がある。

彼によれば、世界の一切の運動を生じさせる普遍的原因=第一次的原因とは「神」にほかならない。「神こそ物質をば、運動および静止とともに最初に創造し、そして今ももっぱらその正常の協力によって、その時与えただけの運動および静止を、全物質のうちに維持しているのである」。そして、デカルトの「神」はそれ自身不変的であり、その作用の仕方も不変的である。したがって、最初に物質を創造した時と同じだけの運動が今現在の物質でも維持されているなら、それは神がその全物質のうちに「常に、同じだけの運動を維持している」ことを示す。

我々はまた、神が単にそれ自らにおいて不変であるのみならず、この上なく恒常的かつ不変的な仕方で作用する点で、神のうちに完全性の存することを知っている。(...)ここから出てくる最も理屈に適ったことは、神が物質部分を最初に造ったときに、これをさまざまな仕方で運動せしめ、また現在も初めに創造したときと全く同じ仕方・同じ割合で、全物質を維持しているという単にこのことから、彼がそのううちに常に、同じだけの運動を維持していると信ずることである。(『哲学原理』第2部、三六節)

デカルトによると、この神の不変性から三つの自然法則が導き出される。第一の自然法則は、あらゆる物質が「それ自らに関しては常に同じ状態に止まり、外的原因によらねば決して変化しない」というものである。これはいわゆる「慣性の概念」にあたる。

そしてこの同じ神の不変性から、或る規則即ち自然の法則を知ることができる。それらは、個々の物体に認められるさまざまな運動の、第二次的かつ特殊的的原因である。それら法則の第一は、いかなるものも、それが単一であり、分たれていないかぎり、それ自らに関しては常に同じ状態に止まり、外的原因によらねば決して変化しない、ということである。(『哲学原理』第2部三七節、下線は筆者)

すなわち、もし或る物質部分が静止しているならば、別の或る原因によって動かされない限り、決してそれが運動し始めることはないし、またもし運動しているならば、他のものによって妨げられない限り、その物質は自分の運動を続けるだろうということである(『哲学原理』第2部、三七節)。

デカルトにおけるこの「慣性の概念」の根拠は、先に引用したように、やはり神の不変性である。すなわち、神は、創造のときから現在に至るまで「常に」、物質の運動と静止を「全く同じ仕方・同じ割合で」維持しているのだから、外的原因が加わらない限り、物質はその時点での運動・静止を続けるのである。

第二の自然法則は、「全ての運動はそれ自身としては直線的である」というもので、ここにおいて「物体の個々の瞬間において保存される基本運動は直線運動である」という、あらゆる運動の要素となる基本運動としての「基本直線運動の概念」が提示される。

「自然の第二法則は、あらゆる物質部分はそれだけ取って考えれば、決して曲線的にではなく、ただ直線的にのみ運動し続ける傾向をもつということである、もっとも多くの物質部分は、しばしば他の物質部分との出会いによって、はずらされることを余儀なくされ、少し前に述べたように、同時に運動する物質全体からは、どの運動にも或る仕方で円〔運動〕が生ずるのではあるが。」(『哲学原理』三九節)

「自然の第二の法則は、物質のいかなる部分も他から離してそれだけとしてみれば、けっして曲線的に動こうとはせず、ただ直線的に動きつづけようとする、ということである。もっとも多くの部分は他の部分と衝突することによって直線から外れることを余儀なくされるし、少し前に述べたように、すべての物質が同時に動くことによってあらゆる運動が一種の円環運動をなすということはある。」(『デカルト著作集[3]』「哲学原理」三九節)

「この第二法則の根拠も第一法則のそれと同じで、神が物質の内に運動を保ちつづける作用の不変性と単純性とである」(『デカルト著作集[3]』)

小林によれば、ここまでのデカルトの自然学における運動の第一法則と第二法則は、近代物理学の形成において画期的な意味をもつ。というのも、慣性の概念と基本直線運動の概念が合体されると、それによってはじめて、「物体は外的原因に妨げられないかぎり等速直線運動をつづける」という「慣性の法則」が確立されることになるからであり、これがニュートンに受け継がれ、彼の有名な「運動の第一法則」を構成することになるのである(『デカルト入門』149頁)。

・第一法則(慣性の概念)+第二法則(基本直線運動)=「慣性の法則」 ⇒ニュートン「運動の第一法則」へ

この慣性の法則の確立の自然観・物理学の歴史の上での、意義は強調されるべきであると小林はいう。

(1)第一の意義は、それまで考えられていた運動観、宇宙観の一大転換である。それまで支配的だったアリストテレス以来の天体観では、天体を構成する基本的な運動は「円運動」であり、これが基本的慣性運動であると考えられた。この考え方は、地動説のコペルニクスやガリレオでさえ保持されたのである。ところが、小林によると、デカルトによって、基本的慣性運動は「直線運動」であると表明され、円運動はその合成運動であると考えられるようになった。そこでデカルトにおいては、天上の世界と地上の世界は同質であると考えられたので、この直線慣性運動の概念が宇宙の運動全体を支配することになり、そこで宇宙はその運動を受け入れうる世界として力学的根拠から明確に無際限な世界として理解されることになるのである(『デカルト入門』149-150頁)。

(2)次に、デカルトは『哲学原理』の第三部で、直線慣性運動にしたがって円運動を合成運動として力学的に分析している。すなわち、デカルトによると、円運動は円周上の一点における「接線方向の直線慣性運動」と「外力による法線方向の運動」とからなる合成運動であって、このデカルトの円運動の力学的分析を題材としてこの問題に取り組んだホイヘンスやニュートンによって、この分析が数学的に定式化されるに至るのである(『デカルト入門』150-151頁)。ともあれ、デカルトのこの考え方によって、それまで支持されてきた、円運動はそれ以上分解されない単純で永遠の運動であるという「円運動の神話」が根本的に崩され、宇宙全体の力学的理解が推し進められたのである(『デカルト入門』151頁)

・円運動=接線方向の運動+法線方向の運動

(3)第三に、デカルトの「直線慣性運動」の概念によって、アリストテレス以来の自然学上の運動の「因果律」の理解の仕方が根本的に変えられた。小林によれば、「アリストテレスは、日常の身近な現象の観察にもとづき、地上の自然現象については、『運動するものはすべて他のものによって運動する』という因果律を立て、物体の運動はそれに接触する外的な原因(起動者)なしには起こりえないと考えた」(『デカルト入門』152頁、下線は筆者)。デカルトの「慣性の法則」は、このアリストテレスの因果律を排除するものだ。なぜなら、デカルトは逆に、物体はいったん運動しはじめれば外的原因がないかぎりどこまでも直線運動を行うというものだからである。

・アリストテレス:外的原因=運動を引き起こすもの

・デカルト:外的原因=運動を妨げるもの

デカルトの宇宙論

デカルトは宇宙論上の「渦動説」と呼ばれる仮説を提示した。

そこでデカルトによれば、宇宙は当初、同質の物質によって満たされていたのであるが、それに全体として一定の運動量が与えられることから、一方で物質はさまざまに分割され、分割された物質部分は互いに接触し削りあうことになるが、他方で、宇宙全体が物質によって満たされているために、それらの物質部分はさまざまな渦巻き運動を形成することになると考えられる。

その結果として、物質自体は、第一元素、第二元素、第三元素とに分かれるとする。まず、「きわめて微細で動きが早い粒子」である第一元素について、デカルトは次のように述べている。

「私は、火の元素と名づけうる第一の元素を、宇宙で最も微細で最も浸透力のある流動体と考える。そして、(...)この火の元素の諸部分は他の物体の諸部分のどれよりもはるかに小さくて、はるかに早く動くと想像する。あるいはむしろ、自然の中に真空を受け入れるようにしいられないために、火の元素には一定の形や大きさを持った部分はないと考える。」(『デカルト著作集4』「宇宙論」第五章)。

次に、「角のとれた球形の粒子」である第二元素。

「空気の元素と考えられる第二の元素について言えば、私はそれもまた、第三の元素に比べれば非常に微細な流動体であると考える。しかし、それを第一の元素と比べれば、そのそれぞれの部分になんらかの大きさとなんらかの形を付与し、それらのほとんどすべてが砂や粉の粒のように円くて一体になっていると想像する必要がある。」(『デカルト著作集4』「宇宙論」第五章)。

最後に、より大きく、より遅く動く粒子である第三元素。

「この二つの元素の次に、私が受け入れるのは第三の元素、すなわち土の元素だけである。私はこの元素について、それの諸部分は第二元素の諸部分に比較してより大きく、またより遅く動き、その割合は第二元素の諸部分が第一元素の諸部分に比較してそうであるのと同じ割合だと判断する。」(同上)

・第一元素(火の元素)からは→太陽をはじめとする恒星(発光体)が、

・第二元素(空気の元素)からは→天に充満する微細物質(光を伝える流動体)が、

・第三元素(土の元素)からは→地球を含む惑星と彗星(光を遮断する不透明体)が、構成される。

「これに関連して宇宙を構成するすべての物体を一般的に考察するならば、大きい物体と呼べるようなもの、宇宙の主要な部分に数えられるようなものは三種類しか見つからないだろう。それは第一に太陽と恒星、第二にもろもろの天、第三に地球と惑星と水星である。それゆえ、太陽と恒星は完全に純粋な第一元素の形相のみを持ち、天は第二の元素の形相のみを、そして地球は惑星や彗星とともに、第三元素の形相のみをも持つと考える十分ないわれがあるのである。」(『デカルト著作集4』「宇宙論」第五章)。