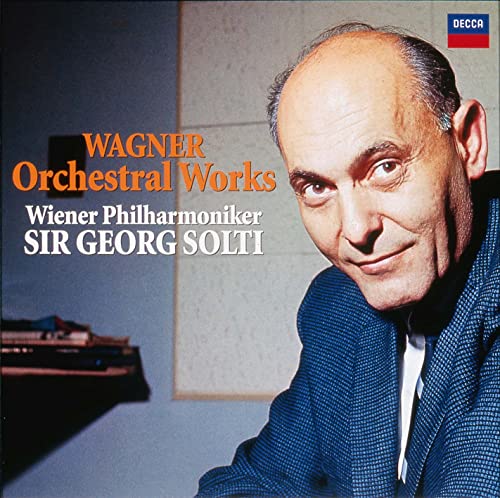

ショルティ

ワーグナー序曲集

曲目/ワーグナー

1.Rienzi - Overture 11:42

2.Der Fliegende Holländer - Overture 10:38

3.Tristan Und Isolde - Act 1: Prelude 10:42

4.Tannhäuser - Overture 14:18

5.Tannhäuser - Bacchanale 13:21

指揮/ゲオルグ・ショルティ

演奏/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウィーン楽友協会合唱団 5

録音/1961/10/10,13,23-25 ソフィエンザール、ウィーン

P:ジョン・カルショー

E:ゴードン・パリー

LONDON 430 135-2(DECCA原盤)

1990年にアメリカで発売されたCDです。LP時代は3曲目の「トリスタンとイゾルデ」の前奏曲を除いた形で発売されていました。アメリカでの発売ものということで、その初期のラインナップは日本人にとっては考えられないものでした。このシリーズ、アメリカとロッパではかなり内容が違っていたようで、アメリカで発売されたロンドンレーベルのものはかなり、アメリカナイズされた内容でした。したがそのラインナップです。

結構コンピュレーションものも含まれていますが、このショルティのワーグナーはそれらの中でもまともな内容のものでした。ショルティ60年代最初のワーグナーのアルバムでリングの録音と並行して、ウィーンフィルとともに録音したアルバムです。戦局はし伏目ですが、この黄金の組み合わせのワーグナーはほとばしる情熱が感じられます。のちにショルティはシカゴ響と再録音していますが、ここで聴かれるその響きはウィーンフィルの伝統的な楽器の響きに支えられまさにドラマティックなオペラの世界にいざなってくれます。

オペラはお手の物のウィーンフィルはうますぎるし、デッカのゾフィエンザールでの輝かしい響きはまさに本場物の楽しさを感じさせます。オーケストラものの演奏では軋轢のあったショルティですが、オペラは水を得た魚のように生き生きとした演奏を繰り広げています。ちょうどこのころの彼らの演奏が映像で残っていますが、そこからもこの録音の息吹を感じ取る事が出来ます。

特に神妙にふるまいつつも、それを強く感じてしまう「トリスタン」は健康的にすぎる。

同じシカゴを指揮したバレンボイム盤は、粘りと不思議な複雑さがあって妙によかった。

よりオペラのベテランで、ヨーロッパでたたきあげのショルティ。

シカゴという強力な武器を得て、ザッハリヒなショルティはその機能と万能性を大いに気に入り、アメリカの新天地で新境地を築き上げた。

ショルティ&シカゴを聴くとき、どうしてもその威圧的な音響と、鳴りのよすぎるデッカ録音もあって、こんな風な印象の書き方になってしまう。

でも、ここにある完璧なまでのスコアの再現音楽。

カラヤンのような色やうねりがなく、そこにあるのはワーグナーのスコアのみ。

ただそれが、一部の隙もなく明快なだけなのだ。

そんな風に聴いた今日のワーグナーは、しばらくぶりだったし、このところバイロイトのスリムなワーグナーばかりを聴いてたものだから、やたらと耳のご馳走だった。

試みに、ショルティがウィーンフィルを指揮したワーグナー集も聴いてみた。

やはり、あちらはオペラのオーケストラ。

ショルティも一筋縄じゃいかないから、手綱を緩めてるからオケの持ち味が滲みでてる。

こういう映像を見ながら「さまよえるオランダ人」を聴くと、ウィーンフィルはやはりオペラのオーケストラだなぁとつくづく感心します。

こうして聴いてみると、カラヤンと言いベームと言い、まあバーンスタインもそうかもしれませんがやはり、一流の指揮者というのはオペラとシンフォニーを両輪に置いて活躍していたことが分かります。

どちらかというと、小生たちのイメージはショルティはワーグナーのリングで表舞台に登場してきたので勢いオペラのイメージが強いのですが、レコード産業全盛期にシカゴにも足場を持ったことでその両輪が花開き膨大な録音をデッカに残したともいえます。その原点ともいえるワーグナーの管弦楽作品をLP2枚分をウィーンフィルと残してくれたことは今となっては貴重といえるでしょう。