「お盆」と聞くと、まず思い浮かべることは「夏休み」や「帰省」を思い浮かべる方が多いかもしれません。

お盆という言葉は「盂蘭盆(うらぼん)」という仏教の言葉にあります。

日本の夏に欠かせない「お盆」について、その意味や歴史、地域ごとの多様な風習まで、図を交えながら分かりやすく紐解いていきましょう。

そもそも「お盆」とは?

まずは、お盆の基本的な意味や由来について見ていきましょう。

お盆(盂蘭盆会)の意味と由来

お盆とは、亡くなったご先祖様の霊が、あの世(浄土)からこの世(私たちのいる世界)へ里帰りされる期間のことです。正式には**盂蘭盆会(うらぼんえ)**と言います。

この期間、私たちはご先祖様の霊を自宅にお迎えし、共に時間を過ごしながら、日頃の感謝を伝え、供養します。

「盂蘭盆」の語源は、古代インドの言葉「ウランバナ」を漢字に音写したもので、「逆さ吊りの苦しみ」という意味があります。これは、お釈迦様のお弟子が、亡き母が地獄で逆さ吊りにされて苦しんでいるのを知り、お釈迦様の教えに従って供養することで救った、という物語に由来しています。

この物語から、お盆は「ご先祖様を苦しみから救い、安らかであることを願う行事」として、日本に根付いていきました。

お盆の歴史

日本で最初にお盆の行事が行われたのは、飛鳥時代。推古天皇の時代だったとされ、記録としては657年に斉明天皇が飛鳥寺で行ったのが始まりです。

最初は宮中の厳かな行事でしたが、ロウソクなどが普及し、夜でも明かりを灯せるようになった江戸時代から、庶民の間にも広まっていきました。

お盆の時期はいつとされている?

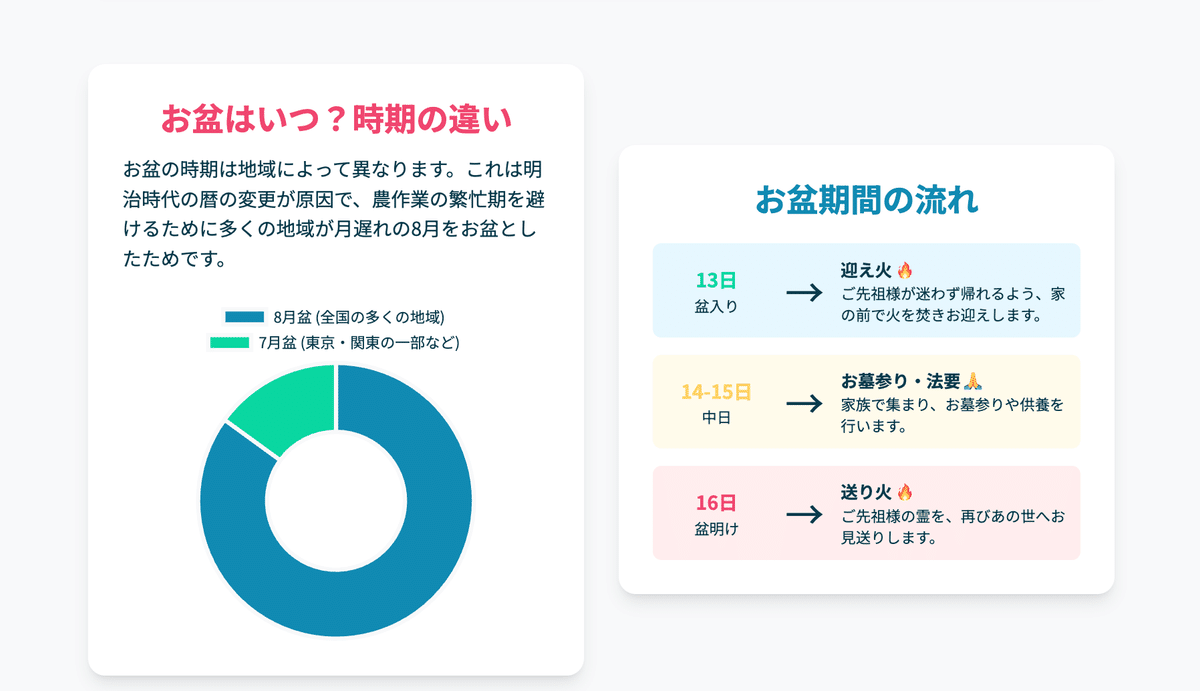

「お盆休み」は全国的には8月が一般的とされていますが、実はお盆の時期は地域によって異なります。なぜ違いがあるのでしょうか?

なぜ地域によって時期が違うの?

お盆の時期は、大きく分けて7月盆と8月盆の2つがあります。

-

7月盆(新のお盆): 7月13日~16日頃(東京、関東の一部地域など)

-

8月盆(旧のお盆): 8月13日~16日頃(関西をはじめ全国の多くの地域)

この違いは、明治時代に行われた**暦の変更(改暦)**が原因です。 もともと日本は月の満ち欠けを基準にした「旧暦」を使っており、お盆は「旧暦の7月15日」を中心に行われていました。

しかし、明治政府が太陽の動きを基準にした「新暦(現在のカレンダー)」を採用。このとき、対応が地域によって分かれました。

-

東京などの都市部: 新暦の7月にお盆を行うようにした。

-

地方の農村部: 7月は農作業の繁忙期と重なるため、1ヶ月遅らせた「月遅れの8月」をお盆とした。

この名残が、今でも地域による時期の違いとして残っているのです。

お盆期間の流れ(迎え火・中日・送り火)

お盆の期間は、おおよそ次のような流れで進みます。

-

13日(盆入り): 迎え火 ご先祖様の霊が迷わずに帰ってこられるよう、夕方に家の前で「おがら(麻の茎)」を焚いて目印とします。この火を盆提灯に移し、霊をお迎えします。

-

14日・15日(中日): お墓参り・法要 家族や親戚が集まり、お墓参りをしたり、僧侶にお経をあげてもらったりして、ご先祖様を手厚く供養します。

-

16日(盆明け): 送り火 お盆を一緒に過ごしたご先祖様の霊を、再びあの世へお見送りするために火を焚きます。「また来年お会いしましょう」という気持ちを込めて、少しでも長く現世にいてほしいという想いから、送り火は遅めの時間に行われることが多いです。

お盆の準備とマナー

ご先祖様を気持ちよくお迎えするために、事前に準備しておくことや、知っておきたいマナーをご紹介します。

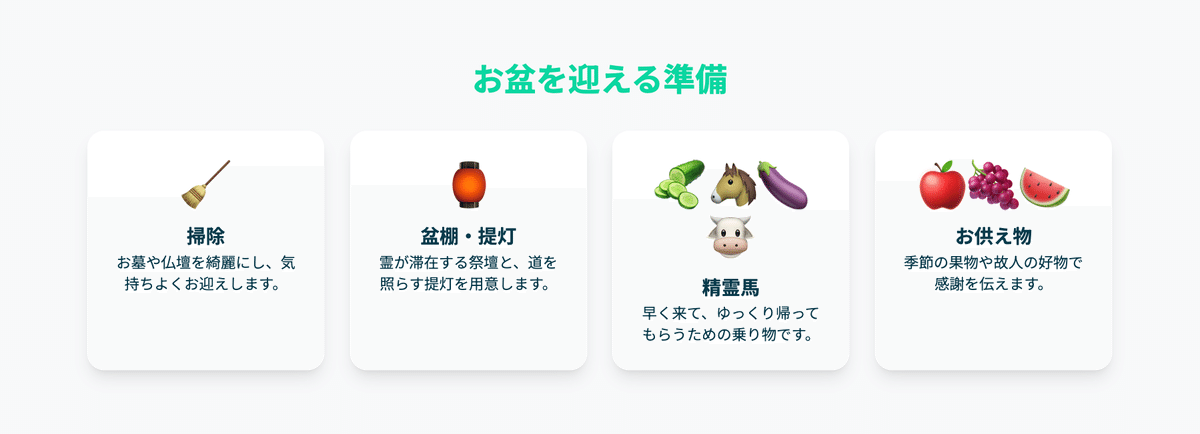

事前の準備リスト

お盆を迎える前に、全てはできないと思いますが、以下の準備をしておくと良いとされています。

-

お墓・仏壇の掃除: ご先祖様をお迎えする場所をきれいにします。

-

盆棚(精霊棚)の準備: ご先祖様が滞在する特別な祭壇を設けます。

-

盆提灯の用意: 迎え火・送り火で使います。

-

お供え物の準備: 季節の果物やお菓子、故人が好きだったものなど。

-

菩提寺への連絡: 僧侶に読経をお願いする場合は、早めに予約しましょう。

盆棚(精霊棚)の飾り方

**盆棚(精霊棚)**は、ご先祖様が滞在する場所です。仏壇の前や座敷に「まこも」で編んだゴザを敷き、お位牌を中心に、お供え物や盆花を飾ります。

特に有名なのが、きゅうりとなすで作る**精霊馬(しょうりょううま)**です。

-

きゅうりの馬: 足の速い馬に見立て、「少しでも早く帰ってきてください」という願いを込めて。

-

なすの牛: 歩みの遅い牛に見立て、「帰りはゆっくり、名残を惜しんでください」という願いを込めて。

お供え物について

お供えの基本は「五供(ごくう)」と呼ばれ、以下の5つです。

-

香: お線香。心身を清め、香りを仏様に届けます。

-

花: 盆花。ご先祖様の心を和ませます。

-

灯明: ロウソクの灯り。世の中を照らす仏様の知恵を象徴します。

-

水: 清らかな水。心を清めます。

-

飲食(おんじき): 食べ物や飲み物。季節の果物や野菜、そうめん、お団子、故人が好きだったものなどをお供えします。

また、お盆の期間中は、肉や魚を避けた精進料理をお供えするのが伝統です。

服装のマナー

服装は状況によって異なりますが、法要であることを意識した節度ある服装を心がけましょう。

-

迎える側(施主): 基本的に喪服を着用します。

-

参列する側: 案内状に「平服で」と書かれていなければ、喪服を着用するのが無難です。

-

家族だけの場合: 喪服でなくても構いませんが、黒や紺など地味な色の服装が良いでしょう。

お布施・香典について

-

お布施: 僧侶に読経していただいた感謝の気持ちとしてお渡しします。白い封筒の表書きは「お布施」とし、薄墨ではなく黒い墨で書きます。手渡しはせず、お盆に乗せてお渡しするのがマナーです。

-

香典: 親戚や知人のお宅に伺う際に持参します。金額の相場は関係性によりますが、3千円、5千円、1万円などが一般的です。

故人が亡くなって初めての「新盆(初盆)」

四十九日を終えてから初めて迎えるお盆は**「新盆(にいぼん・あらぼん)」または「初盆(はつぼん)」**と呼ばれ、特に手厚く供養します。

通常のお盆との大きな違いは、白提灯を飾ることです。これは、初めて里帰りする故人の霊が迷わないための特別な目印です。この白提灯は新盆の年だけ使い、お盆が終わったらお寺でお焚き上げしてもらいます。

新盆の法要は、親族や故人と親しかった友人を招いて、通常のお盆より盛大に行われることが多く、服装も参列者・施主ともに喪服を着用するのが一般的です。

宗派ごとのお盆

お盆の習慣は、宗派や地域によって驚くほど多様です。ここではその一部をご紹介します。

宗派による違い

-

浄土真宗: 「亡くなるとすぐに仏様になり、常に私たちのそばにいる」という教えのため、霊が特定の期間に帰ってくるという考え方がありません。そのため、迎え火・送り火や精霊棚は設けませんが、ご先祖様を偲び、仏様の教えに感謝する「歓喜会(かんぎえ)」という法要を行います。

-

真言宗: 迎え火・送り火などの行事は一般的ですが、特に提灯の灯りを「故人の迷いの道を照らす灯り」として重視します。

-

曹洞宗・浄土宗: 基本的には一般的ですが、お供え物に独自のものがあったり、盆花の生け方が異なったりと、細かい作法に違いが見られます。

まとめ

お盆は、単なる夏の休暇ではなく、ご先祖様への感謝と供養の気持ちを伝える、古くから続く大切な文化とされています。

その形は宗派や地域によって様々ですが、亡き人を偲び、命のつながりに想いを馳せる心は、きっとどこでも共通しているはずです。

最近は忙しい方も増えており、お盆も仕事という方もいると思います。

なんとかご先祖のお墓参りだけで済ませることも多いかもしれませんが、今年は少しだけお盆の由来に立ち返り、ご先祖様とゆっくり向き合う時間を作ることが大切です。