紙と墨の相性について、具体的な参考例の続きです。

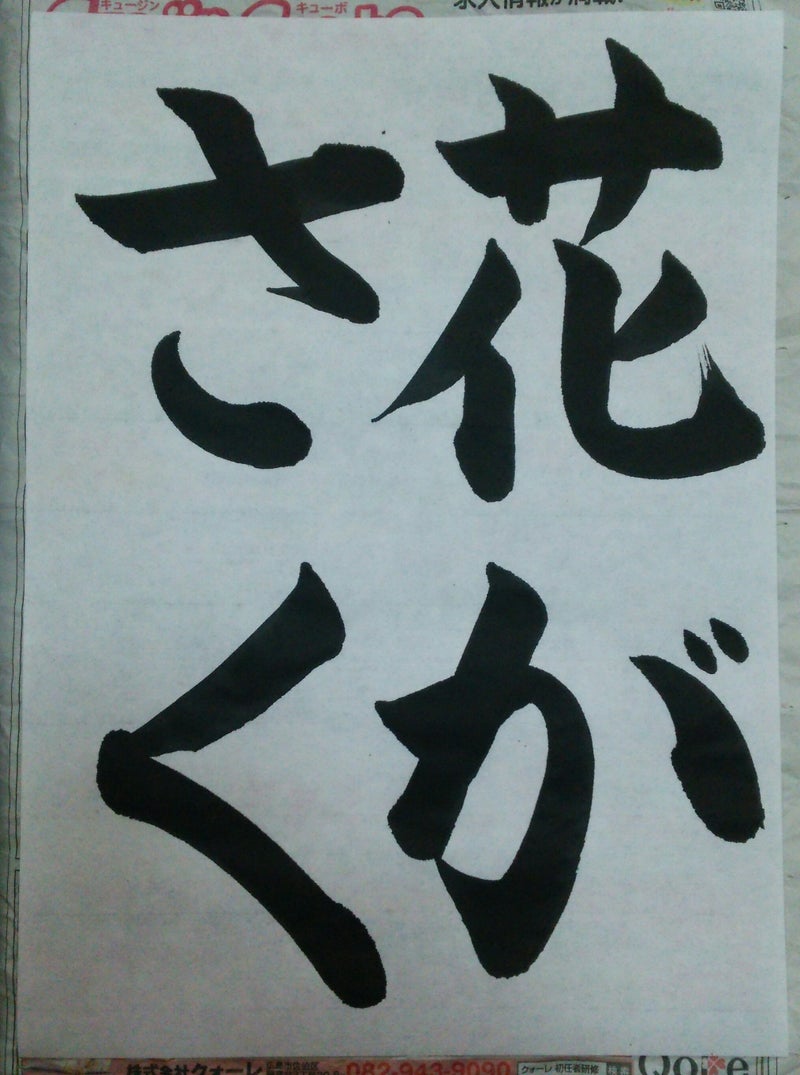

↓↓↓Kさん(小3時)↓↓↓

筆…久保田号さん

墨液…呉竹さん「和唐液」(普及用墨滴)

この作品は、MOA児童作品展に出品しました。

・模造半紙

・1枚が3円前後

いろいろ試すのですが、同じように見える機械漉き半紙でもずいぶん違うものだと驚かされます。

半紙…十川製紙さん「墨心」

墨心は、白色でとても厚く、しっかりとした紙です。今まで使った半紙の中では一番分厚く、薄い半紙にくらべると、ティッシュペーパーと画用紙くらい違うような感覚がしました。

この作品は、MOA児童作品展に出品しました。

全国展へ出品されると、作品は裏打ちされずに額に入れられた状態になります。だから、書いたあとにシワのよりにくい紙、裏打ちがなくとも、できるだけ裏打ちした作品に近い雰囲気がでる紙を選ぼうとしました。墨をよく吸い込み、裏に抜けます。墨がしっかり入るからか、墨液がじゃんじゃんなくなっていくような気がしました。Kさん(中1)が今もお気にいりの紙の1つです。

ちなみに、受賞率が高い紙の1つです。

墨液…普及用墨滴

半紙…十川製紙さん「野菊」

野菊は白くて厚い半紙で、6種類×100枚の600枚半紙お試しセット購入時に入っていました。こちらはあまり墨が裏に抜けません。墨がすごくよく入るわけではないけど、入らなくて困る!ということはなく、墨液をどんなにたっぷりつけて書いてもにじみません。下敷きも汚さないので、学童にはとても扱いやすい紙だと思いました。野菊はひっかかりがやや強いらしく、滑りのよい紙のほうが好きなRさんは、同じお試しセットの中の「夕顔」が好きと言っていました。「り」の2画目をはらったときに、すべりがよくて一番きれいにまとまるのが夕顔だそうです。

言われてみたら、この作品の「り」の2画目は、この半紙がひっかかりが強い紙であることを表しているように見えます。この作品は、ふれあい書道展で特別賞を受賞しました。

高円宮杯は、有料で返却可能なので、裏打ちを申込みました。

筆…一休園さん「墨童」

墨液…普及用墨滴

半紙…十川製紙さん「夕顔」

夕顔は生なり色で、野菊にくらべるとややにじみやすいですが、こちらも裏にはそれほど抜けません。Rさんいわく、今まで使った半紙の中で、一番書きやすい紙とのことです。(Kさんは滑りすぎて全く思うように書けないと言います。)中3の今も、主にはこの紙を使って練習しています。Rさんは、基本この紙のみ使うので、受賞作はこちらの紙が多いです。Kさんはいろいろな紙で書いています。

・模造半紙

・1枚が3円前後

いろいろ試すのですが、同じように見える機械漉き半紙でもずいぶん違うものだと驚かされます。

メーカーさんの工夫と努力が詰まっているように思います。

何らかの参考になれば幸いです。

また載せられたらと思います