産総研のグラフェン可視化の研究の紹介;

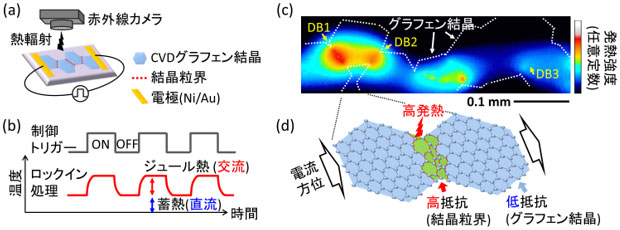

今回開発したシステムでは、周期電圧をグラフェンにかけ、グラフェンから発生する熱輻射を赤外線カメラで撮影して発熱の分布を空間的にイメージングしている(図1(a))。従来のサーモグラフィー手法とは大きく異なり、このシステムではかけた電圧の周波数と同期して連続撮影し、一定間隔で画像を取り込んで、ロックイン検出(計測信号と参照信号との同期検波に基づく検出手法で、微弱な信号も高効率に検出できる)に基づく演算処理を行っている(図1(b))。この処理によってグラフェンを支持する基板上での蓄熱成分(直流)が除かれ、電圧によってグラフェンから生成されるジュール熱成分(交流)だけを高効率・高速に発熱画像としてイメージングできる。

図1(c)はCVDで成膜したグラフェン単層膜を今回開発したシステムで撮影して得た発熱画像である。試料はグラフェン結晶が複数繋がったものであり(概要図)、結晶同士の境界であるグラフェンの結晶粒界(ドメインバウンダリー:DB)上で、強い線状の発熱が観測された(図中DB1とDB2)。また、ほとんど発熱がみられない結晶粒界もあった(DB3)。この画像は、グラフェンを流れる電流が結晶粒界上を通る際に、局所的な電気抵抗の上昇によるジュール発熱量の違いとして明瞭にイメージングできることを示している(図1(d))。さらに今回の技術により、ミリメートルサイズのグラフェンを10分程度で計測でき、大面積試料の非常に有用な評価法になると期待される。

|

| 図1 ロックイン赤外線発熱解析法による大面積CVDグラフェン膜の発熱画像 (a)、(b)今回開発した計測システム、(c)ロックイン赤外線発熱解析法による発熱画像と(d)結晶粒界上で起こるジュール発熱の模式図 |

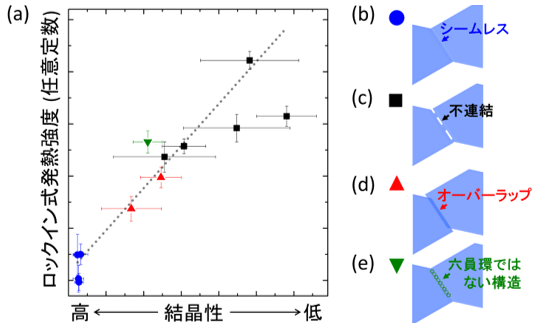

図2(a)に、幾つかの結晶粒界箇所について計測された発熱強度とラマン分光法で得られたグラフェンの結晶性の関係を示す。また、図2(b)-(e)に、観測した結晶粒界箇所の構造的な特徴を示した。結晶性が高くグラフェン結晶がシームレスに連結している場合(図2(b))では、結晶内部と粒界の電気抵抗の差が小さいためジュール熱がほとんど観測されない。一方、グラフェンの基本単位である六員環構造中の炭素-炭素結合(サブナノメートルサイズ)の切断のような原子スケールの欠陥が連続することで起こる不連結(六員環同士の連結が途切れた状態)やオーバーラップ(六員環同士が互いに上下に重なったような状態)が連鎖することで生じる幅100ナノメートル程度の欠陥構造を含む粒界(図2(c), (d))では、その幅で起こる局所的な電気抵抗の上昇を反映した強いジュール熱が観測された。また、基本の六員環構造が崩れて五員環や七員環などになる構造の乱れと考えられる原子スケールの欠陥構造でも検出可能であり(図2(e))、微細な欠陥の影響も評価できることがわかった。さらに、結晶粒界に加え、破れやシワといったグラフェン膜のさまざまな欠陥構造も可視化できた。

|

| 図2 結晶粒界における発熱強度と結晶性との関係 |

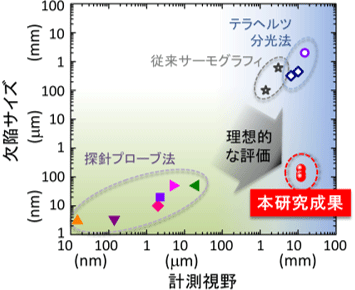

今回開発したロックイン赤外線発熱解析法によって、これまで原子スケールの欠陥の評価に用いられているSTMなどの探針プローブを用いたナノメートルからマイクロメートル程度の局所的な範囲のグラフェン品質評価を、10ミリメートル以上の広い視野に拡張できる(図3)。また、従来のサーモグラフィーやテラヘルツ時間領域分光といった手法では本質的に困難であったナノスケールの微細な構造が数分程度の短時間でイメージング評価できるようになった。今回の成果は、高品質化・高性能化が求められるCVDグラフェンの性能評価として有用であり、大面積デバイスへの応用に向けて大きく貢献し得ると期待される。

|

| 図3 従来計測法と比べた本評価技術の位置付け(文献値比較) |