この発明はすばらしいか?

なんだか書生の議論のような

幼い発明かのような印象だ。

おとながしっかりしていないために

ちやほやしている提灯記事だ。

同じ元東大生のドクター中松と50歩100歩か。

一部転載:

CO2研究で地球守り火星移住めざす 村木風海さんの夢

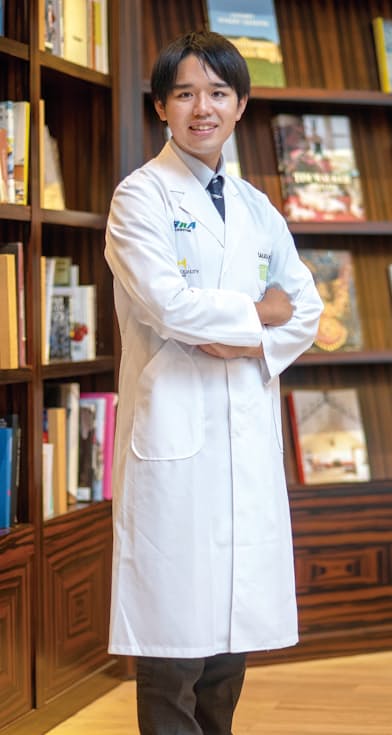

化学者、炭素回収技術研究機構(CRRA)代表理事・機構長 村木風海さ

役東大生でありながら、化学者として二酸化炭素回収に関する様々な研究成果を発表している村木風海さん。21年9月に初の著書『火星に住むつもりです』を上梓しました。「火星に住む」と決意したのは小学生の頃だったそうですね。

小学校4年生の時、祖父からプレゼントされた英国の物理学者スティーブン・ホーキング博士の『宇宙への秘密の鍵』という子供向け冒険小説を読んだことがきっかけです。主人公が「どこでもドア」のようなものを使って人類が住める地球以外の星を探すというストーリーで、可能性があるとしたら火星だとして火星の写真が載っていたんです。広大な赤い砂漠に青い夕日という、地球と全く逆の風景に一瞬にして心を奪われました。そして、「僕は将来、火星に行ってこの青い夕日を見た最初の人間になるんだ」という確信を持ったのです。直後から、「火星に住むにはどうしたらいいか」の研究に没頭することになりました。

――最初に手掛けたのはどんな研究ですか?

ペットボトルにドライアイス、つまり二酸化炭素の固体と、庭から引っこ抜いてきた雑草を入れて蓋をして観察してみました。火星のような環境で植物がどのぐらい生きられるのかを実験してみたのです。二酸化炭素が充満した容器の中ではすぐ枯れてしまうんじゃないかな、と思っていたのですが、結果は予想外のものでした。3日間ぐらい元気に生きていたんです。この結果に「二酸化炭素、すごい!」と感激し、それからずっと二酸化炭素の研究を続けています。

――興味深い結果ですが、なぜ植物の光合成ではなく、二酸化炭素に関心を持ったのでしょうか。

直感というか運命を感じた、としか言いようがないのですが、二酸化炭素にはたくさんの可能性が秘められていると感じたのです。それに、植物の研究をしている人はたくさんいますが、二酸化炭素の研究をしている人はそんなにいない。「人と違うことをやりたい、新しい分野を開拓したい」という思いも働いたのかもしれません。

イーロン・マスクより先に火星へ

――火星といえば、米テスラCEO(最高経営責任者)のイーロン・マスク氏も火星移住計画を表明しています。小学生の頃から火星に住むための研究をしてきた村木さんにとって、マスク氏はどういう存在ですか?

憧れでもあり、ライバルでもあります。30歳ぐらい年が離れているので、だいぶ巻き返さなくてはならないのですが(苦笑)、僕が先に火星に行きます。2030年に月に降り立ち、45年には火星に行く計画で、それを実現するために今必死に準備をしています。

――村木さんの二酸化炭素研究のもう一つの目的は、地球温暖化対策。温暖化の問題を知ったのは、中学生の時だったそうですね。

それまでは火星に夢中で地球には興味がなかったのですが(笑)、中2の時に地球温暖化に関する専門書を初めて読んで衝撃を受けました。温暖化の流れはもう止まらない、しかも2000年生まれの自分が生きている間に確実に影響を受けると知り、「大変だ」と。でもその本にはさらに、温暖化を食い止めるための「気候工学」という当時欧米で研究が始まったばかりの学問も紹介されていたのです。

気候工学の研究テーマは主に、「太陽放射管理(SRM)」と「CO2除去(CDR)」の2つです。SRMは人工的に消えにくい飛行機雲をつくり、地球に降り注ぐ太陽光の量を減らすことで気温上昇を抑えようとするもの。CDRは、様々な方法で二酸化炭素を回収しようとするもので、中でも注目されているのが空気中から二酸化炭素を直接集める「CO2直接空気回収」という技術。この分野なら、僕の二酸化炭素研究を役立てることができると思ったのです。それ以降、二酸化炭素を回収するためのマシン作りに本格的に取り組み始めました。

CO2を回収し集中力も増す「ひやっしー」

――どのようにして空気中の二酸化炭素を回収するのですか?

アルカリ性の液体が二酸化炭素を吸収するという化学反応の原理自体は分かっています。あとは機械の中に空気をどう取り込んで、そこから二酸化炭素をどう回収するか。ひたすら考え、実験を繰り返しました。中学3年の時に原型ができて、高校2年の時にボタンを押すだけで二酸化炭素を回収できる機械を完成させました。

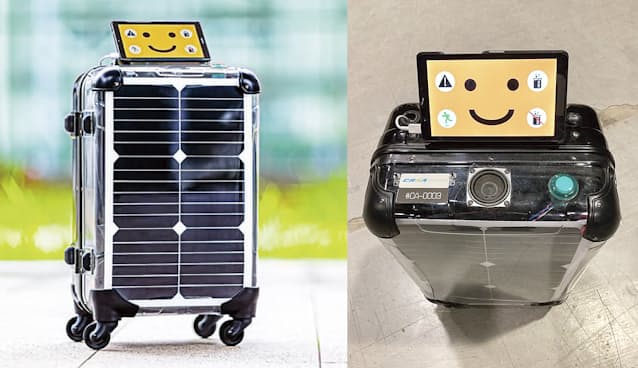

この研究が、17年度の総務省の「異能(Inno)vationプログラム」の「破壊的な挑戦部門」に採択され、その支援金300万円でAI(人工知能)搭載の二酸化炭素回収マシン「ひやっしー」を21台作りました。その後も改良を続けて性能が飛躍的に向上し、22年の元旦に発売予定の4代目ひやっしーは年間100kgの二酸化炭素を回収できることを目指しています。最近、都内に「ひやっしー工場」を構え、月120台程度を生産できる体制をつくりました。

――どんなところで使われているのでしょうか。

個人宅からオフィス、学校や塾、市役所や病院まで、色々なところで使われています。塾や企業では集中力向上に役立っているという声も多く聞かれます。米ハーバード大の論文によると、高濃度の二酸化炭素の影響で、人の集中力は分野によっては4分の1程度に落ちるといいます。オフィスや学校にひやっしーを置いて二酸化炭素を取り除くことで、集中力を高め、生産性を上げることができます。

ただ、ひやっしーに期待する一番の効果は、地球温暖化は一人ひとりの取り組みで止められる、自分にもできることがあるという意識改革を促すこと。まずは日本全国、いずれは海外にも普及させて、皆で温暖化を止めるんだという意識を広げたいと思っています。

――「二酸化炭素経済圏」の構想も進めているとか。

ひやっしーを使っている人には「ひやっしーマイル」を発行しています。集めた二酸化炭素の量に応じて交通系電子マネーとして使えるマイルが貯まるというものです。これをさらに発展させた「二酸化炭素マイル」の仕組みをつくろうと、ブロックチェーン技術を持つ企業とシステムを開発中です。

例えば、ペットボトルの水を買う時に、そのペットボトルを作ったり運んだりするのにかかったエネルギー分に相当する「二酸化炭素マイル」を払わなくてはならない、というような仕組みです。

二酸化炭素マイルは排出権のようにお金で買うことはできず、水を買いたかったら、自分で二酸化炭素を減らす行動をして二酸化炭素マイルを貯めなくてはなりません。こうした仕組みがあれば、皆が二酸化炭素を減らす行動をするようになり、かつ、二酸化炭素には新たな価値が生まれる。22年にはシステム開発が終わる予定で、その後、国内外の一部地域で実証実験に入りたいと考えています。