《日本の伝統色》を一緒に学びましょう!

引き続き、赤系の色をピックアップします。

今回は、《べにいろ》。

くれない、とも呼びますね。

紅花(べにばな)という植物の花から抽出する染料から染めた色です。

アザミに似たような形状で、花の色はオレンジに近い黄色です。

紅花の歴史は古く、エジプトでは古代王族のミイラの棺の中に

紅花が添えられていたそうです。

日本には、5世紀頃に中国大陸の呉(ご)という国から入ってきました。

呉は訓読みで「くれ」となります。

また、昔は「藍(あい)」という漢字は今の使い方とは違って

「染料」を指すものだったと言われています。

「呉から来た染料」という意味の「くれあい」が変化して

『くれない』になったそうです。

そんな紅花を、染料に加工するのはとても大変‼︎

大量の花びらを摘んで、水の中で何度も揉んで、

黄色の色素を洗い流します。

それを何度も繰り返した後、

藁の灰汁を加えて赤い色素を抽出する、という気の遠くなる作業です。

それだけ手間のかかる紅花染めの布は、大変高価。

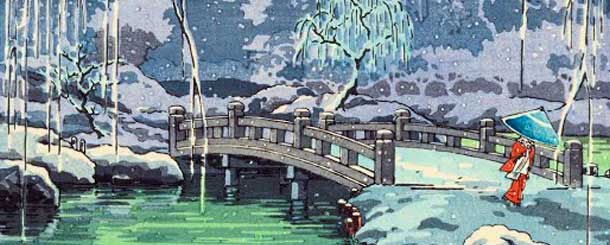

平安時代には『禁色(きんじき)』と言って

決まった身分の者以外は身につけてはいけない色だったそうです。

ちょうど先週から、大河ドラマ【光る君へ】がスタートしました。

平安時代に生きた紫式部が主人公ですが、

ドラマの中でも、天皇の后や大臣の姫君などが

この紅色の十二単衣を着て登場するのでしょうね…

そんなところも気にしながら見てみると、面白さがアップするかもしれません。

紫式部の代表作といえば誰もが知る【源氏物語】。

この中の登場人物の中に《末摘花》という女性がいます。

この末摘花とは、紅花の別称でもあります。

紅花を摘み取るときに、花びらの根元部分を摘んで採取するところから

そう呼ばれたそうです。

紫式部は、この見栄えの悪い女性の鼻の頭が赤いことと

紅花を掛けて、その名にしたのですね。

醜い女性の名前を、高価で美しい染め物の原料である花からつけただなんて

紫式部は皮肉屋だったのかも??

なーんて想像してしまいました。

真偽のほどは分かりませんが😅

equbo的:まとめ

紅花は黄色い花だが、手間をかけることで赤い色素となり抽出される。

それ故に、平安時代ではと最高級の品とされ、

決められた人のみが紅色を身に纏うことが許された。

呉の藍(呉の国でつくられる染料という意味)の

「くれあい」が変化して、『くれない』となった。

日本国旗の中心の赤い丸は、この紅色を使用すると決められているそうです。

それでは今日はこの辺で。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Mahalo nui loa ‼︎

Follow us

For

more information