メタボ対策の食事の基本

※2023年3月 59kg

2024年9月現在57歳 53kg

食生活と運動(歩く、筋トレ)で6kg減量

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは、

内臓脂肪型肥満に加えて、動脈硬化リスクである、

脂質異常症、高血圧、高血糖のうち2つ以上重なった状態のこと。

メタボリックシンドロームは一つひとつのリスクは軽症でも、

リスクが重なると心臓病や脳卒中といった生命を危険にさらす病気を

引き起こしやすくなるため、注意が必要です。

日本では、腹囲が男性85cm・女性90cm以上で、

かつ血圧、血糖、脂質の3つのうち2つ以上が基準値から外れると

「メタボリックシンドローム」と診断されます。

生活習慣病を改善することにより、

将来の重篤な病気を予防することに繋がります。

そして特にメタボリックシンドロームの予防に対しては食事が重要です。

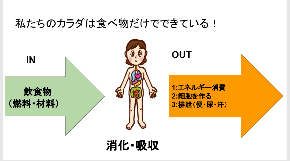

なぜなら内臓脂肪は、食事で摂取したエネルギーよりも消費エネルギーが

少ない時に蓄積されるため、食事や運動など生活習慣を見直すことが

メタボ予防になるためです。

ここからは健康的な食生活の基本や考え方についてご紹介します。

食事の基本は一汁一菜の和食スタイル

内臓脂肪の蓄積の原因は摂取カロリー過多と消費カロリー不足もありますが、

食事の栄養素の内訳(炭水化物、脂質、タンパク質の比率)が崩れると、

脂肪が燃焼しにくくなります。

しっかり食べて、消費しやすい体づくりをしていくことがポイント。

特に脂質の割合が高い食事は、脂肪の燃焼率が悪いので

内臓脂肪が減りにくいです。最近では糖質制限でご飯(米)を

食べない方が増えていますが、パンや麺類と比べると、

脂質の割合は2%ととても少ないです。

※ごはんとパン、麺類の違いもお読みください

例えば和食はおかずの調理方法が蒸す、煮る、焼くが多いので、

カロリーを抑えやすいです。また単品メニューよりも、

和食は1口ずつ口に運ぶペースもゆっくりなため満腹感も得られやすいです。

そのため食べ過ぎ防止にも繋がります。

おすすめ食材

春:たけのこ、春キャベツ、新玉ねぎ

夏:オクラ、きゅうり、ズッキーニ

秋:青梗菜、蓮根、カリフラワー

冬:かぶ、ごぼう、大根

食べ方のコツ3選

内臓脂肪を減らすためには、食材の栄養素と食べ方の両方が大切です。

いくら栄養素が多く含まれている食材を使っても、

食べ方が悪いときちんと栄養素が吸収されないためです。

また食べる時間帯や回数により脂肪の蓄積に影響も。

1)朝食を欠食しない

朝ごはんを食べるか、食べないかで1日の体温の上昇やパフォーマンス、

睡眠の質、集中力など大きな違いがあります。

朝食を食べる習慣がない方は、まず食べられるものから食べていきましょ。

食欲がない方は、夕食の食事を見直すことも大切です

2)寝る3時間前までに食事を済ませる

寝る前に食べると、脂肪が蓄積しやすいだけでなく、消化しきれず翌朝食欲出ません。

また22時〜2時に食事をすると1番太りやすい時間です。

夕食時間が遅くなる時は、18時前後におにぎり1個や

干し芋など捕食をおすすめします。

3)朝食、昼食、夕食の食事量の比率

夕食が多めになりがちですが、内臓脂肪を減らす、血糖値や血圧、

中性脂肪など下げる際は同じカロリーでも、分量によっても異なります。

全体を10として考えた時、朝:昼:夜=3:4:3または

4:3:3にすると内臓脂肪が減りやすくなります。

夕飯を全く食べずに、朝:昼:夜=5:5:0にしてしまうと、

体力の回復が遅くなります。さらに睡眠中に低血糖状態になることも。

かえって血糖値が乱れやすくなるので夕食は軽めに摂りましょう。

家族みんなと同じ献立で状態に合わせた食べ方のコツ

糖尿病食、脂質異常食、減塩食など特別なメニューを作らないといけないと思うと、

家族と一緒の食事ができない、制限がある食事に家族も合わせないといけないと思われています。

疾患の状態によっては、食材や調理方法を気をつけなければならないこともありますが、

メタボの食事は特に制限は必要ありません。

制限したことで、かえってストレスになって継続できなければ本末転倒。

バランスよく食べましょう。

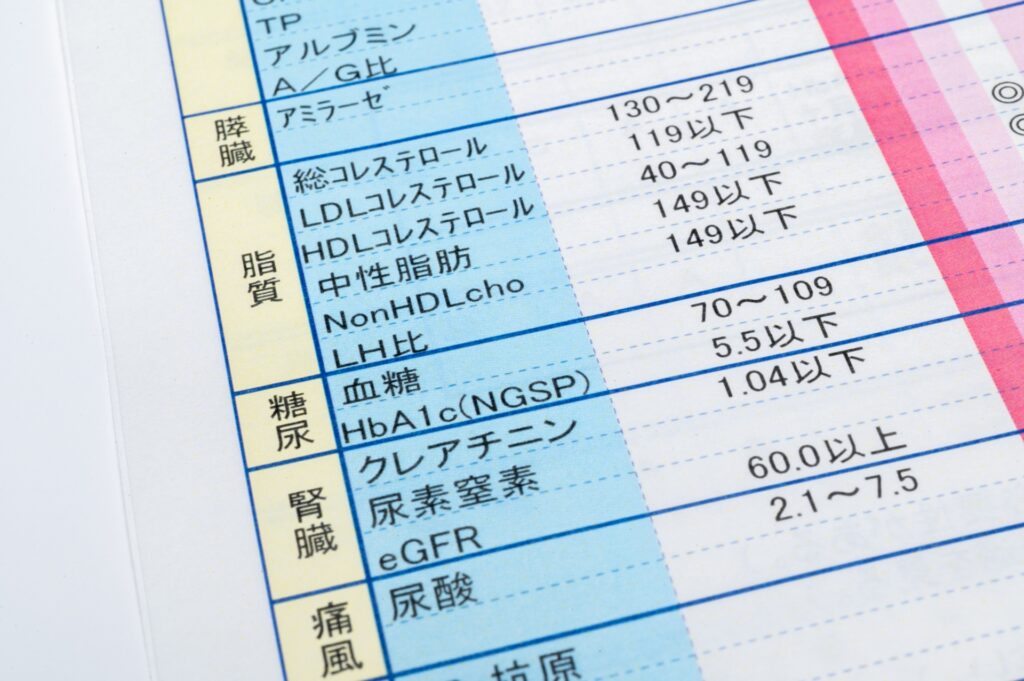

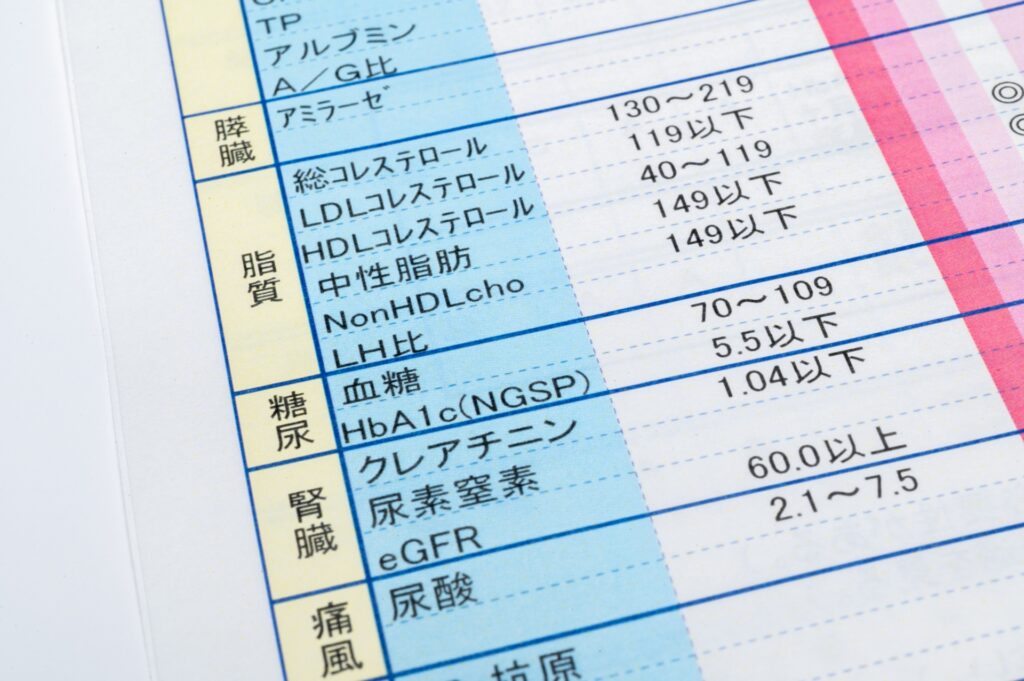

また血圧、血糖値、中性脂肪、コレステロール、尿酸値、

肝機能など複数重なってしまうと、「食べられるものがない!」

「血糖値には良いけど、尿酸値には悪い」となると、

食べて良いか悪いか迷ってしまいます。

基本スタイルをベースに何をどれくらいなら食べて良いかがわかると

家族みんな同じ食事ができます。

また食べてはNGというものはありません。

基本はご飯➕具沢山みそ汁におかず1品の一汁一菜スタイルでOK

1)血圧が高め:塩を精製塩から天然塩に変える。

・減塩の調味料ではなく、昔ながらの製法の本物の調味料を少量使用する。

・酢や薬味、香辛料など使用する

・野菜、海藻類を摂取する

2)血糖値が高め:主食を雑穀ご飯に変える。

・よく噛んで食べる

・汁ものを最初に食べる

3)中性脂肪が高め:果物を食べる時間を夕食から朝食か昼食に変更。

・パン、パスタからご飯に変える

4)コレステロールが高め

・おかず中心の食事になっていないかチェック。

・魚、大豆製品の頻度を増やす

5)肝機能が高め

・飲酒時のおつまみとシメの内容の見直し

ポイントは食事と食事の間隔や空腹感の有無、食後に動いているかどうかです。

継続のコツと家族の健康管理

最後にメタボリックシンドロームの食事にはゴールはありません。

数値が改善したら今までの食事に戻るのではなく

今後も病気にならないよう継続できる食生活を習慣化していきましょう。

食べ方や食事内容はメタボのお父さんだけでなく、

育ち盛りのお子さんにも大切です。

基本スタイルができれば家族の健康管理も一緒にできますよ。

メルマガご登録はこちら

→

![]() 食べるを学んで楽しんで!

食べるを学んで楽しんで!