山本太郎が都知事選に立候補したことで私が注目しているのは,山本さんが従来から主張しているMMT的な財政支出拡大を,通貨発行権を持たない東京都でどうやって実現していくのか,ということである。どうやら山本さんは,15兆円の地方債を発行して,それを日銀に買い取らせることを考えているようだ。おそらくこれができるのかどうかの検討に時間がかかって出馬宣言が遅れたのだろう。

山本さんの財政出動の主張がMMT(現代貨幣理論)を根拠にしていることは,よく指摘されるところだが,いくら財政赤字になってもデフォルトは起こらないと考えるMMTは,あくまで主権通貨を発行する中央政府(中央銀行も含める)を前提にした理論であろう。それを地方自治体にも適用・実践できるのか,というのが私の関心というか疑問の中心なのだが,山本さんはその点について,3つの論拠を示しているように思う。一つは東京は首都であること,二つ目は日銀法の33条,三つ目は米国の諸州ではすでにやっていること。詳しい検討は他に譲るが,これらを根拠として政策の実現可能性は十分にあるようだ。

山本さんは,いわば地方政治の未踏の領域に足を踏み入れようとしているわけで,その意味でこれは実験的な政策と言えよう。そして,この型破りというか奇想天外に見える財政出動策が,コロナ感染拡大の矛盾が集中した社会的弱者や貧困層を何とかして救いたいという山本さんの強い思いや願いから出てきた公約であることも,重要なポイントであろう。以上要するに,山本太郎は都知事選挙でMMTを雇用対策や貧困対策の切り札として出してきた!

だが,ここで慎重に検討しなければないらないのは,そのように弱者を守り公正な経済社会を築くという目的を実現する上で,この地方債の日銀引き受けという政策が有効なのかどうかということである。この政策によって反対に,格差がさらに広がり,貧困が蔓延してしまっては元も子もないからである。

私は基本的には山本さんたちの反緊縮=財政出動の立場には賛成だ。できることなら,恐ろしいほど弱者に冷酷で緊縮主義的なタカ派である小池百合子の化けの皮を剥がし,都知事から引きずり下ろしてほしいと願っている。しかしながら,日銀による国債や地方債の買い上げというリフレ的な政策には,どうしても賛成できないのである。

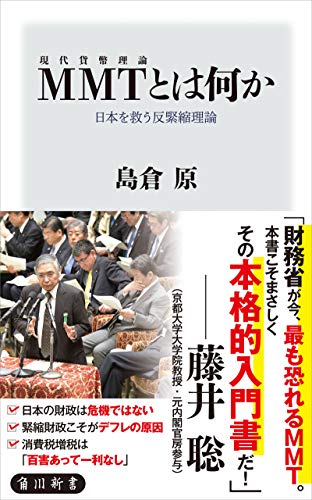

掲題の島倉原氏の本は,MMTのバイブルとも言われるL・ランダル・レイの『MMT 現代貨幣理論入門』(東京経済新報社)

を日本向けに丁寧に解説した入門書だが,とにかくレイの本がわかりにくいので,日本の読者にとっては本書はMMTを理解する上で有用な一冊であることは間違いない。入門書としては内容的にちょっと難しいところもあるが,概ねMMTのスタンダードな理解を示していると言っていいだろう。

そこで今日注目したいのがMMTの政策論で,特にMMTは金融緩和(リフレ政策)をどう見ているのかという点である。本書が指摘している重要なポイントの一つは,ポスト・ケインジアンの流れに立つMMTは

金融政策よりも財政政策の方が効果が大きい

と見ている,という点である。特に,アベノミクス以来,日本の中央銀行がやってきたような量的緩和にはほとんど経済効果がない,とMMTは考えている。

本書は,量的緩和1兆円と財政支出1兆円のバランスシート上のオペレーションを比較した上で,こう述べている。

これに対して,量的緩和は単なる金融取引であり,それ自体はGDPを増やしません。また,家計や一般企業の収入や金融資産は何も変わらないので,財政支出の時のような派生的な支出増加も見込めません。

(中略)

二〇一三年からの「量的・質的金融緩和」を理論的に後押ししてきたのが,岩田規久男・前日銀副総裁をはじめたとした「リフレ派」と呼ばれる経済学者やエコノミストである。リフレ派は,かつては外生的貨幣供給論,後にはその変型に過ぎない「期待インフレ理論」を論拠として,日本経済の停滞やデフレの原因はマネタリーベースの不十分な供給にあると主張し,日本銀行を批判し続けてきました。

しかしながら,本章で示したような経済データを踏まえれば,そうした理論が現実には成り立たないことは,二〇一三年以前に既に明らかになっていたと言えるでしょう。・・・

(中略)

また,ケルトンは先述した三月一日付のオピニオン記事において,財政支出が人々に所得をもたらすことで景気を刺激するのに対し,金融緩和は人々に借金を負わせることで景気を刺激するという事実を指摘しています。これは,財政支出の方が民間部門にとって負担がより少なく,そうした意味でもより重点を置くべきであることを暗に示唆してものであり,先に紹介した「あまりに中銀に依存することは支持できない」という来日時のコメントともつながっていると考えられます。

(島倉原『MMTとは何か』角川新書p.238~p.241)

このようにMMTは,金融政策の限界を踏まえた財政政策重視の経済理論である。これは,先ほども書いたように,マクロ経済における需要(支出額)の役割を重視して財政政策を最も有効な政策手段と考えるポスト・ケインジアンの流れに立っている。それに対してリフレ派は,金利や緩和などの金融政策を通じた物価安定がマクロ経済政策の主要な手段と考えるマネタリズムやニュー・ケインジアンの流れに属していると言えよう。

ややこしいのは,MMT派の中にリフレ派が入っていることである。山本太郎も量的緩和=リフレを財政支出に結びつけようとしているし,右派の橋下徹も実は全く同様の主張をしている。純粋にMMT理論に基づくならば,国債発行→日銀買い取りという迂回的な手段をとる必要はなく,単純にお金を増刷して財政支出をすればよいということになる。ケルトンも言うように,MMT(ポスト・ケインジアン)的な立場から見ると,中央銀行に依存する政策は非常に危うい。ウォールストリート(金融経済)からメインストリート(実体経済)に経済の重心を移し,労働者や弱者の「命と生活」を守ることに経済政策の使命を見出すのであれば,リフレ政策は採らないだろう。

山本さんも,MMT的な大胆な財政支出を主張するなら,地方債発行→日銀買い取りといった方法をとらずに,国とガチンコでケンカして東京都にも直接補助金を出すよう迫ればいい。おそらく,量的緩和を手段として説くMMT派の人たちは,直接的な財政支出に対するインフレ懸念が根強いのだろう。だが,そういう悪性インフレの可能性について,MMTは逐一批判しているし,特に深刻なデフレ下の日本では現実的なものではないだろう。むしろ日銀による国債の直接引き受け(財政ファイナンス)の方がハイパーインフレのリスクは高いのではないか。

経済政策をめぐる議論で注目すべき最近の変化は,MMTが脚光を浴びることによって,右派と左派,保守とリベラル,あるいはマネタリズムとケインジアンの対立が,緊縮派と反緊縮派の対立に大きく再編されてきた,ということである。例えば,政治家で言えば,山本太郎のような左派・リベラル派と,橋下徹や西田昌司のような保守派・極右が,MMTを共通項として反緊縮で一致している。また学者でも,左派・マルクス経済学者の松尾匡と右派・国家主義者の中野剛志が共にMMT派の代表的論客として強力な論陣を張っている。

MMTが注目されることでこういう対立構図ができてきたことは,わかりやすくて,よい流れだと私は思っている。また個人的にも,古き良き経済学であるポスト・ケインジアン(ケインズ左派)の復活は喜ばしい。

これまでの新自由主義的な緊縮主義からケインジアン的な反緊縮へと大きな転換を図る上で,MMTの役割は小さくないだろう。今回の都知事選も,私はそういう目で見ている。つまり,石原慎太郎や小池百合子に見られたような福祉や医療を切り捨てる新自由主義的な緊縮主義は清算して,反緊縮=財政拡大によって人間が暮らしやすい都政に変われるかどうかの大きな分岐点が,今回の都知事選ではないかと思うわけである。都知事選は国政や他の地方自治にも影響を与える。そういう都知事選に,MMT的な財政政策を引っ提げて山本太郎が立候補した意義は小さくないと思う。上に書いたように私は地方債発行というリフレ的な政策には反対だが,財政政策を中心に都民の生活を立て直そうという山本太郎のMMT的なスタンスには基本的に賛成だ。そして今後も「緊縮×反緊縮」という構図の中で,反緊縮派はMMTを武器にして闘い,緊縮派を叩きのめしてほしいと思う。その闘いの先陣を切ったのが山本太郎ということであろう。。