こんにちは、みっちぃです😊

先日、ドリフターズのコントしてましたね❣️

もう大爆笑してました❣️

古い昔やっていた物はジィーと観て爆笑してたので

写メ撮ってませんが、途中から息子の塾のお迎えに

行かなくては行かなくちゃと

車内で観てました📺

私の憧れのひとみ婆ちゃん👵

毎日歩いているのでこの万歩計での

ポイントでローソンで

プレミアムロールケーキ

貰ってね‼️

息子は塾へ向かいながら食べてました‼️

私は観ながら食べながら見てました❣️

そして、昨日は

息子と出石そば文楽へ行って来ましたよ❣️

息子は

「お腹空いたぁ〜今日は食べ放題にするわ‼️」

と言っていましたが、こちらの晦日そばが

特別価格でしたので、こちらにしまして

追加15皿注文しました❣️

文楽の天ぷらは本当にサクサクで美味しいの❣️

大好き❤

追加分も合わせて来ましたよ❣️

さて、どれだけ食べられるかな?

食べ放題なら本来このお値段です❣️

文楽の皿そばに食べ放題の値段を差し引いても

一人17皿以上食べないと元は取れませんよ❣️

さてさて、結果発表〜❣️

私………11皿

息子……14皿

ね?食べ放題してなくて良かったでしょ?

これでも私、息子が無理ーと言うので

2皿頑張りました‼️

最後に蕎麦湯を頂き

今年も良い一年の締めくくりです❣️

私も本日からお正月休みです🎍

おせちが届きましたよ🍱🍱🍱

お正月飾りは出しましたか?

我が家は昨日出しました🎍

一日飾りにならない様に

まだのお宅は明日には出しましょう❣️

29日の今日は出さないでね!

今日と明日は一粒万倍日ですよ✨

鏡餅・門松・しめ飾りはご家庭で飾る代表的な正月飾りです。正月飾りは年が明けることをより実感でき、季節感がでますよね。しかし、正月飾りは生活に彩りを与えるだけではなく、飾る意味があるのはご存知でしたか?

お正月にはその年の神様である「年神様」が、ひとりひとりに1歳の年と幸運を与えるために各家を回ります。正月飾りは年神様が家を見つけやすいように、気持ちよく家に居てもらうようお迎えするために飾り付けるもののことです。

しめ飾りとしめ縄は同じもの?

「しめ飾り」は、玄関や神棚に飾るものです。「しめ縄」は、神社など神様が宿る場所に飾ります。かつてはしめ縄を家に飾る文化もありましたが、現在はしめ飾りに簡略化されてきました。

家庭のお正月では、「しめ飾り」を飾るのが一般的でしょう。

呼び方としては、しめ縄としめ飾りを区別せず「しめ縄」と呼ぶこともあるようです。

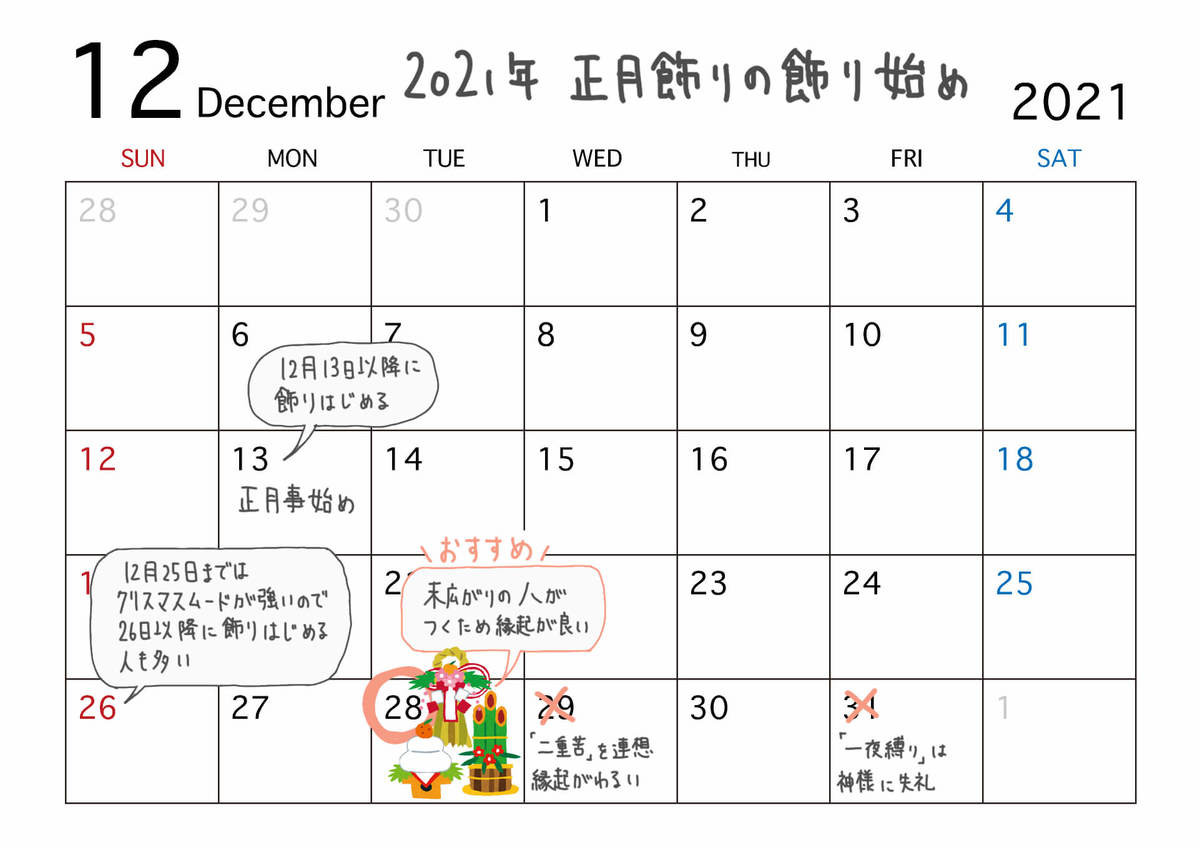

飾り始めは12月13日から

地域によって異なりますが、正月飾りは「正月事始め」である12月13日以降に飾るのが一般的。一昔前までは旧暦の12月13日から行われていましたが、現在は新暦の12月13日から正月を迎える準備を始める人が増えているようです。

地域によって異なりますが、正月飾りは「正月事始め」である12月13日以降に飾るのが一般的。一昔前までは旧暦の12月13日から行われていましたが、現在は新暦の12月13日から正月を迎える準備を始める人が増えているようです。

近年、日本でもクリスマスムードが強い12月に正月飾りをするのはほとんど見られません。そのため、クリスマスが終わった12月26日以降に飾ることが多く、クリスマスの片付けと一緒に正月飾りを出すといいかもしれませんね。

26日以降に出す場合は、末広がりの「八」の付く28日が縁起がいいので都合が合う場合は28日に飾り付けましょう。もし都合が合わなかったり購入が間に合わなかったりする場合は別日でも問題はありません。

飾るのに避けたほうがよい日

事始めの12月13日以降の縁起のいい日に飾り付けをするという場合は問題ありません。しかし、クリスマスが終わってから出す場合はお正月まで6日ほどしかなく、中には正月飾りを出すにはふさわしくない日もあるので注意しましょう。

29日は発音すると「二重苦」となり苦しみを連想するため、縁起がよくない日のひとつです。また31日もお正月まで1日と「一夜縛り」となり神様に失礼にあたります。もし28日を逃してしまったら、30日に飾るとよいでしょう。

気持ちよく新たな1年をスタートさせるためにも、神様の失礼とならない日に正月飾りを出すことを心がけましょう。

▽これから正月飾りを選ぶなら、ぜひおしゃれなしめ縄をチェックしてみてください。

正月飾りはいつまで飾るもの?

正月飾りを取り外す時期も悩ましいところですよね。いつまで飾るかは正月飾りによって異なります。ここでは、鏡餅・門松・しめ飾りが持つ意味やいつまで飾るのかを見ていきましょう。

正月飾りを取り外す時期も悩ましいところですよね。いつまで飾るかは正月飾りによって異なります。ここでは、鏡餅・門松・しめ飾りが持つ意味やいつまで飾るのかを見ていきましょう。

鏡餅はいつまで?

鏡餅は年神様が家を訪れたときの依り代。いわゆる居場所です。お餅はもち米からできており、稲には人と同じように霊力が宿ると言われています。そのことから、お餅は霊力が強く神聖な食べ物としてお正月に供えられるようになったのです。

鏡餅はいくつお供えしても良いもののため、リビングや玄関、各部屋など神様に来てほしいと思う部屋に飾っても問題ありません。鏡餅が見当たらなければどこに行くべきか、神様も少し困ってしまうかもしれませんね。

鏡餅は1月11日に下ろして鏡開きをしましょう。最近では鏡餅の形をしたケースに、食べやすい大きさにカットされたのし餅が入っているものも多く販売されています。この場合、そのままお汁粉や雑煮に入れて食べて問題ありません。

しかし、お餅で作った鏡餅は、食べ方に注意が必要です。小さな鏡餅はそのまま食べられますが大きい場合、食べやすい大きさにカットしなければいけません。鏡餅は縁起のいい食べ物のため、包丁などの刃物は使わずに木槌や伸ばし棒などで叩き割るように大きさを整えましょう。

門松はいつまで?

門松は玄関先や門構えに置く正月飾りです。これは年神様が家を見つけやすいようにと、玄関先に置いたことがはじまりとされています。門松に使われている「松」は1年中緑を付けている木として、生命力がシンボルの木です。一方で「竹」も成長が早く、真っ直ぐ天に向かって伸びていくことから成長や生命が象徴。

その他には春に咲く高貴さや長寿の意味がある「梅」も添えられています。門松には神様を迎えるためにふさわしい「松竹梅」を使用して作られているのです。

門松は正月飾りを立てておく期間を示す「松の内」が終わる1月7日に下ろすのが一般的。地域によっては1月15日のところがあるため、地域の習わしに合わせるとよいでしょう。一説には江戸の大半が被災した大火(1月18日~19日)が原因で、幕府が燃えやすい松を7日までに下ろすようにと幕府が定めたとも言われているようです。

しめ飾りはいつまで?

しめ飾りは「しめ縄」の名称で親しまれている方もいるでしょう。しめ縄は「しめ縄を張る」という語源から「縄張り」や「結界を張る」という意味があります。しめ飾りは神域との区別する結界となり魔除けの効果もあるため、神様が安心できる神聖な場所となるのです。

結界の役割を持つしめ縄はできるだけ高いところに飾るとよいと言われています。神棚に飾る場合は他のものと被らないように注意しましょう。

しめ飾りを下ろす日は門松と同じ、松の内が終わる1月7日が一般的です。しめ飾りと門松をおろした後は、神社で行われるどんど焼きに持っていくのが理想の処理方法です。どんど焼きは1月15日に行われることがほとんどですが、地域によって松の内が終わる1月7日に行われることもあります。事前に確認しておくことがおすすめです。

このとき、古くなったお守りやおみくじなども燃やせるので、一緒に持って行くとよいしょう。もし、都合が合わずどんど焼きに行けない場合は塩でお清めしてから紙で包みゴミとして捨てましょう。

正月飾りは後片づけも大事!

正月飾りはしっかりとした意味があることが分かりましたね。お正月の雰囲気も出るし、なんとなく付けていたという方も次のお正月からは、年神様を祀り失礼のないように準備をすすめていきましょう。

「縁起のいいものだから大丈夫」とお正月が終わってからもダラダラと飾っておくのではなく、メリハリを付けて後を片すことも大切です。

新たな良い1年を迎えましょう。

とありましたよ❣️

私の大切なお手洗いの掃除と玄関のたたきの拭き掃除も

我が家では30日〜3日までは禁止‼️

歳神様を追い出す事はしません‼️

なので、お正月はのんびりとお掃除もせずに過ごします❗️