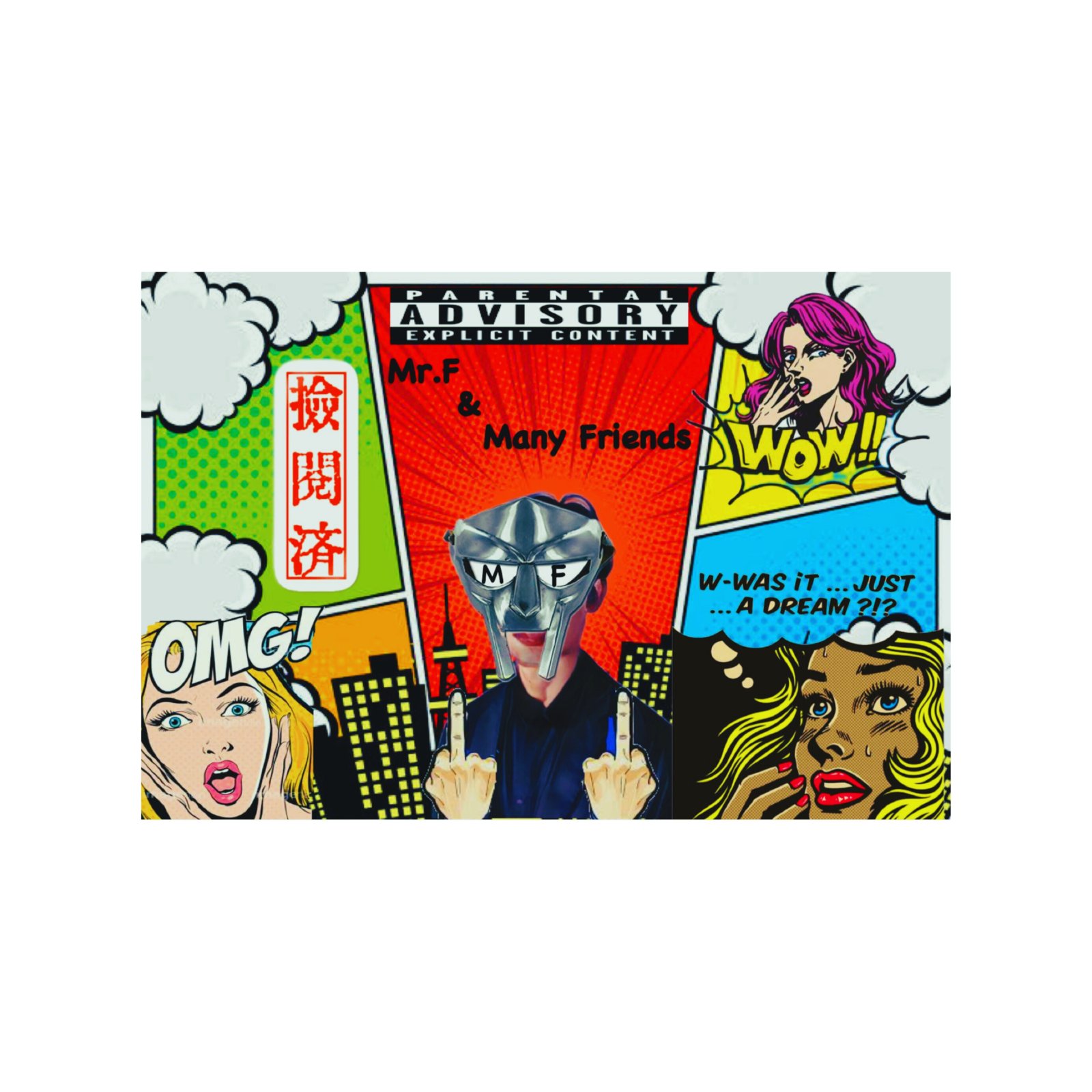

『Mr.F & Many Friends』アルバム解説 SillyBOY

【アルバム解説について】

Fuzzの新しいアルバムの解説をすることになった。

シティーポップをベーシックとしたトラックに、様々なラッパーが参加した、

多角的な意味でも「コンセプトアルバム」という位置づけで間違いないだろう。

突然だが、僕は解説を読むのが好きだ。

CDやレコードに、ジャケットと共に収められている歌詞カードや解説、

エンジニアや参加アーティストのクレジット、

スペシャルサンクスに至る隅々まで読み込む。

では果たして、現在に「解説」などというモノは必要なのか。

ネットで調べれば公式サイトからの情報を筆頭に、Wikipediaや個人のブログまで、

そのアルバムやアーティストについて調べつくすことができる。

そんな時代に「解説」という、ある意味では時代遅れであり、

もしかすると不要ともとれることを依頼されたからには、

意味のある「解説」というものに挑戦したい。

ですので、僕がここで一つの提案をしたいと思います。

まずはこの解説を読んでいる稀有な方、

もしアルバムを聴きながらこの解説を読んでいるなら、いったん音楽を止めてください。

なぜなら、今から僕が「意味のある」解説というものに挑むので、

ぜひとも協力してほしいのです。

もちろん「そんなの知るかよ」と音楽を流し続けても構いません。

音楽は世に出た途端にすべての選択の権限は聴き手にあり、

音楽を流すのも止めるのもあなた次第であり、

その権限を強制的に奪い取ることは事実上不可能であるからだ。

では「音楽を止める」という選択した方、そもそもまだ流してもいなかったという方、

ここからが本題です。

僕と一緒に「新しい解説」のスタイルを体験してみませんか。

僕は音楽を聴くときは、まず始めに先入観を持たないために

歌詞カードも参加アーティストのクレジットも見ずに、

アルバムを最初から最後まで聴き通します。

皆さんは僕の解説を読みながら、リアルタイムでアルバムを進行して拝聴してください。

そして1曲ずつ、まずはあなたの感想を頭に思い浮かべながら解説を読み、

「同意見だな」「この解説者は何もわかってないな」

などを思いながらアルバムを聴き進めていただけたらと思います。

そう、これはあなたと僕が、1枚のアルバムを通して感想を述べあう事で、

このアルバムを深く、そして多角的思考で味わうことができる試みだと自負しています。

では説明はここまでにして、あなたは音楽を聴くときにどのような状態で聴いていますか?

僕はリスニング用のスピーカーで、できるだけ大音量で、コーヒーを用意して挑みます。

あなたもあなたなりの音楽の聴き方の準備を始めてください。

飲み物は用意しましたか?

タバコの残数は足りていますか?

解説を読むためにスマホを触るのはいいですが、LINEなどが来ても無視しましょう。

たかだか1時間程度です。アルバムの世界に浸りましょう。

トイレはどうぞ先にすましておいてください

準備はいいですか。

では下記の3点の注意事項を読んでください。

・Fuzzは、ラッパー名義はFizz、ビートメイカー名義はFuzzですが、

今回は便宜上「Fuzz」で統一します。

・すでに記載しましたが、僕はこのアルバムに対しての下調べをしていないため、

どんなラッパーがどの曲に参加しているのか知りません。

ですので各曲の解説中、ラッパーが誰かわかっても「ラッパー」という表記でおこないます。

あなたも先入観をなくすために、

どのラッパーが参加しているのかは見ないでおいてください。

また、Fuzzからの要望で、自身のことより極力、

参加したラッパーに焦点を当ててほしいとありましたので、

その旨をあらかじめ頭の片隅にでも入れておいてください。

・ラッパーの記載法と同じく、サンプリングの元ネタについても、

ここで解説するのは野暮だとおもいます。それを見つける楽しさもありますし。

そのような理由から元ネタの記載は省略いたします。

いよいよ始まります。

では「PLAY」ボタンを押してください。

【解説】

1.D∞ms Day

イントロが流れた途端、ニヤリとした。

Fuzzのこのアルバムに対しての意気込みを

ドストレートに決意表明したような感覚に陥った。

ビートはシンプルに、無駄なもの、まわりくどいことなどは一切しない潔さ。

ラップがのっても、それは変わらずシンプルにドストレートだ。

なによりリリックがしっかりと聴きとれる。

これができてないラッパーのいかに多いことか。

ビートにしっかりのった、パンチのあるラップ、

そこに心地よい韻の踏み方がグルーヴを生みだす。

リリック内容も極太で、まさに1曲目にピッタリのトラック。

ジェームスブラウンではなくMF DOOMと言ったのは

ラッパー”Fizz”としてのこのアルバムへの決意表明か。

2. Planetary Cypher

1曲目の勢いを落ち着かせるようなメロウなイントロ。もう2曲目で落ちつかせるのか?

ラップが入ってきた。おいおい、すごいリリックだ。リアルを感じるリリック。

続いてまたガラッと雰囲気が変わったラッパー。

ラップでアクセントをつけてグルーヴを生んでる。めちゃめちゃ心地よい。

リリックも壮大だ。心理と宇宙、アプローチがおもしろい。

あれ、また新たなラッパーか?始めのヴァースのラッパーかも。

レゲエテイストのあるフロウが世界観をガラッと変えた。

体が揺れる。なんなんだ。この1曲だけで世界観がコロコロ変わる。

スタイルの異なるラッパーの融合が高いレベルで遂行されている。

しまった。トラックをしっかり聴きそびれた。それくらいラッパーのカラーが輝いてた。

3.Killing Floor

ファンキーなイントロ。カッコいい。

上ネタのメロに引っ張られずにラッパーのフロウが絡みだす。

上手いなぁ。上手いラップは体を揺らさせる。

あぁ、解説なんて書かずに身をゆだねたい。

低音も聴き取りやすくてかっこいい。

スクラッチ後のラッパーも休符を上手く使ってるなぁ。

空白を使うことでその後のグルーヴが引き立つ。

ファンクを柱にフロウが絶妙の距離感でハーモニーを奏でて、

そこに動と静の時間が演出されていたトラックだった

4.Who you think I am ?

解説を書いてきたけど早くも挫折。聴き入ってしまった。まさかマイクリレーだったとは。

しかも一人一人の個性がしっかりと際立ち、誰一人として似ている人がいない。

ただただ、カッコいい。ビートへのアプローチも千差万別で、声質にも個性がある。

語りかけるようなラップからシャウトな感じまで揃っていて、

さらに外国人まで参加してるのか?

今からラップを始める人は、このトラックを聴き続けて、

マネしてたらめちゃめちゃ上手くなるんじゃないかな。

リリックもいいなぁ。リリック内容と声質、ラップスタイルがリンクしているから、

マイクリレーでもラッパーのスタイルが明確にわかる。

例えば早口の中でも、そこからさらに個性を出している。そこがすごいとこだな。

今のスキルに満足せずその上を目指しているラッパーたちだからこそ、

「混沌」ではなく「融合」になってる。

今更だけどMIXが上手いから統一感も根底にある。

スリリングなMIXではなく「安定感」というMIXだからこそ、

このマイクリレーのトラックが高いレベルで完成したんだと感じる。

5.Mutant Plant

これぞFuzz節というビートが流れてきた。そしてラップがごく自然に流れてきた。

Fuzz節のビートで自然なラップができることはかなり高度だ。

この上ネタのメロディーに対して違和感のない自然なメロディーをのせるのは至難の業だ。

それをいとも簡単に、流れるようなフロウとレイドバック感を感じる微かな揺らぎが

最高にCHILLな雰囲気を醸し出している。

フックを聴いてさらに驚く。これもまた微かにずらしている。

レイドバック感から少しアクセルを踏み込む感じ。

背もたれに寄りかかってチルを味わってたのに、前のめりになっていた。

緩急というのか、緊張と緩和というのか、スキルがあるからこそできる一流のテクニック。

なるほど、こういう上手さもあるんだな。

6.Ice Picks

さっきの曲とは逆にビートが揺れてる。すでに心地よい。ラッパーものり方が様々だ。

このビートにスピード感を与えるラッパー、このビートに寄り添うラッパー、

そしてビートにアクセントを与えるラッパー。

そしてみんなのりこなしている。上手さを超えて余裕すら感じることができる。

この余裕感がHIPHOP特有のルーズさを生みだしている。

CHILLではなくアンニュイな感じだ。

と、思ってたら、リリックがカッコいい。

心地よく体揺らしてたら、背中からぶっ刺してきた。

このトラックに関していえば、脳天を突き刺してきたという方が正しいか。

リリックの圧がすごい。HIPHOPだな。

7.枯葉を拾う者

印象的な美メロな上ネタからトラックが始まる。

ラップが入ってもメロディーに沿うように軽やかに響く。

シティーポップの”POP”な部分がお洒落なスパイスを添えてHIPHOPに交じり合う。

かと思われたが、いきなりのアバンギャルドな展開。

これでラップが成立するのかと思うくらいのビートとも呼べないくらいの効果音の羅列に、

なぜかもろともせずに美メロを奏でるラッパー。

あり得るのか。戸惑う時間もなく早口でたたみかけるように新たな展開へ。

情報処理速度が追い付かない。あれ、また落ち着いたようにエンディングへ。

これはミュージカルだ。3分の間に起承転結があり、

ビートからラップからリリックまでが場面チェンジを繰り返し

一つの物語を作り上げている。

ただミュージカルといっても「魔王」のようなミュージカルだけどね。

8.Casio Accordion

リリックいいなぁ。淡々とラップしているから逆に耳にすんなり入ってくる。

感情にまかせた抑揚のあるラップも、もちろん訴えかけてくるものはあるし、

そういう手法の方がハマるリリックもあるけど、

このトラックに関しては淡々トラップすることで“内なる狂気”を感じることができる。

ビートに関してのアプローチが実直だからこそ、

リリック内容とのギャップが冷たい狂気につながる。

まるで忍者の如く、粛々と任務を遂行していくように。

聴き終わったときに“あれ、オレ斬られてる“という感じ。

9.Copy&Paste

いきなりの超POPなビートが流れだす。

Fuzzのこういう振り切っているところは好きだなぁ。

僕はまがいなりにもビートメイカーだけど、この上ネタを使用するのは勇気がいる。

アルバムコンセプトが明確だからこそ踏み込める領域。

そこにのってくるラップも、あくまでもメロディーの雰囲気は壊さず、

かといってラップまでPOPになりすぎず、というアプローチと、

POPでないリリックが一気にHIPHOPに引き戻す。

こういうビートとラップ、リリックが交じり合ったときに出来上がる

HIPHOPカラーのイメージを、

言わずもがなで想像し創造することのできるラッパーだと感じた。

まぁ、そこにはスキルと経験という裏づけがあり、

日々の努力があってこそなんだけど、それを感じることのできるラップだった。

10.Flesh

ここでメロウとCHILL。アルバムの良さはこれだな。

今までの流れを汲んで、来てほしい時に来てほしいタイプのビートが来る。

おぉ、フィメールラッパーか。ビートに合ってる声質。フロウもいい。

というか、フロウがスゴイ。このビートになぜこのメロディーが思い浮かぶんだ。

しかもトラック同様メロウでCHILLだ。

ラップにはアクセントをつけるラッパーは多くいてるが、

ある箇所でエアポケットに入ったようにストンと力が抜けるような感覚で

抑揚をつけるのが上手いラッパーがいる。

そんなラップの印象だ。

なるほど。フロウの上下にエアポケットを組み合すことで上下の差を滑らかに、

尚且つ落差を感じるようにしてるのか。

さらには言葉と言葉の繋ぎ方も少し引っ張り気味にしているのも

メロディーを活かすためか。

なんなんだこのテクニックは。漂いながら歌うようなラップ。唯一無二じゃないのか。

11.Great

軽快なピアノが新たな始まりを告げるようだ。まさか、今気づいた。

さっきの曲が10曲目で、この曲が11曲目。アルバムの総数は20曲。

つまりレコードのA面が10曲目まで、このトラックからB面なんだ。

やられた。すべてが繋がった。

なぜ10曲目があのトラックで、この11曲目のトラックの始まりをこうしたのか。

アルバムの良さにレコードのテイストを加えてきたのか。

B面の始まりにふさわしい落ち着いた声質のラッパー。良い声だ。低音なのに声が通る。

ビートへのアプローチもうまいなぁ。見せつけないテクニック。

繊細過ぎるくらいの揺らぎを、落ち着いた低音の声質が安定感を与え、

揺らいでないですよ。っていう顔をしながらやさしく揺らしてくる。確信犯だ。

声質を生かすも殺すも本人次第だが、自分の持った声質をしっかりと武器にできている。

12.Scratch Avalanche

このラッパーのすごいところは“表現力”だ。

しかもテクニックでの表現力ではなく、感情が沸き上がり抑えきれない表現力だ。

耳で受け取るなんてことは無意味ですら思えてくる。

とりあえず僕はさらにスピーカーのボリュームを上げる。

なんだこの感覚。体で感じるというのではなく“背中で感じる”といった方が適切だろうか。

ピッチもたまに不安定なのに、背中から体の中心部にじんわり伝わってくる。

いや、入り込んでくるのだ。

そして鼓膜を内側から刺激する。前曲のラッパーとは真逆だ。

優劣を決めるための比較ではなく、比較することでラッパーの個性が際立つ。

これだからアルバムは面白い。

これは相当アルバムの曲順というものに拘ったんじゃないのだろうか。

13.Key Master

こちらもフィメールラッパーか。

ビートに対して実直に刻み続け、そこに子音の発音の良さがアクセントになり、

グルーヴ感を出している。

声のコントロールが上手い。

“遊んでるだけ遊ばれてるだけ”で、2回出てくる「る」の発音の表情の違いとかは

聴いていてとても心地よい。

“遊ばれてるだけ”の「て」の発声の表現力とかすごい。

至る所でこのような発声、発音の微妙なコントロールでリリックに表情を与えている。

このラッパーは自分の声の魅力的な声域のポイントを知っているんだな。

リリックに対しての声のコントロールの正解を自分なりにしっかりと持っていて、

リリックがいかに聴き手に伝わりやすくなるのかを考えてラップしている感じだ。

14. Midnight Dope

いいねぇ~。次から次と男らしいラッパーが登場する。

トラックのタイトルどおり、夜を感じる不穏な雰囲気に、荒々しいラップが続く。

荒々しいと言ってもシャウトしている訳ではなく、自信がみなぎっている感じの荒々しさ。

誤解を恐れずに言うと、自分の想いを刹那的に吐き捨てるようなラップ。

そして根底にあるのは、自分の信じているラップスタイルを迷いもなくやっているという姿。

しかもそれぞれがバラバラなスタイルなのが面白い。

融合する気がないことでトラックとしては統一感が出ている。

聴いていても体の揺らし方がどんどん変わるのにのれてしまう。

ラッパーとしてのあるべき姿だ。

15.Be Free

こういうシンプルすぎるビートは、

ラッパーとしては自分のスキルが丸出しになるようで勇気いる。

しかも複数のラッパーが共演するとなればなおさらだ。

ラップ経験のない僕には到底このリングに上がる勇気はない。

だがここで登場するラッパーたちはリングに上がり、自分というスタイルで、

シンプルなビートであるが故の、セコンドの助けも借りずに勝負している。

タイトルのように“Free”でありながら、

ハードパンチャーやフットワーク主体のまるでタイプの違う共演者、

またはライバルと戦う。

そこには経験や年齢などで優越を決める隙もないほどに、

僕たちリスナーはただただ傍観者でいる。

“ラップってカッコいい”という、馬鹿でも書ける解説とも言えぬ感想しか出てこない。

ほぼビートだけの上で、こんなにも表現できるのか。それも各々が自分の魅力を放ちながら。

16. Money Folder

しつこいようだがアルバムの醍醐味だな。

シンプルなビートに続いて、

このトラックのビートは主張の強い上ネタのメロディーに対して、

各ラッパーがどのようなアプローチをするのか。

なるほど。リズム的解釈を中心にあくまでも言葉のアクセントでグルーヴを出し、

足りないところはフロウで補足。

そうすることで上ネタのメロディーとの共存、いや、共栄に繋がっている。

このトラックを聴いた後、上ネタのメロディーとラップと、どちらも耳に残っていそうだ。

前トラックの“FREE”自由さとは違って、

提示されたベーシックの上でラッパーたちがスキルを見せ合う。

おいおい、どうする。

引き続き、

“ラップってカッコいい”という、馬鹿でも書ける解説とも言えぬ感想しか出てこない。

17.不死鳥

この解説は難しい。一人のラッパーが、目の前にいて語るように自分史をラップする。

“リリック”というものの深さを考えさせられる。

難しい単語は一つもなく、そのままの意味で僕の心に入り込む。

ただ一言一言の重みと説得力がこのラッパーにはある。

このラッパーは言葉の重さと、ラッパーにとっての言葉が武器であることを理解している。

おや、OVBが出てきた。

OVBが一人のラッパー人生の変わるきっかけとなったなら、OVB冥利に尽きるなぁ。

リリックの内容が示す通り、

ラップに対して真摯に向き合ってる姿がラップスタイルに表れていた。

伝えるラッパーではなく、伝わるラッパーだった。

18.静けさの前の嵐

ピアノの美メロな上ネタにのせて丁寧に言葉を置くようにラップしている。

リリックも自身の恋愛体験から失恋体験、そして何のためにラップしてるのか、

という流れをまるで短編小説のように凝縮して聴かせる。

凝縮したからと言っておざなりなリリックではなく、

各シーンでの心境の変化を少ない言葉数でありながらとてもスムーズに表現している。

起承転結が滲みながら変化していく感じだ。

時間の流れと心境の変化を表現するのが本当にうまい。

ラッパーの描いてる情景が脳内で明確にイメージできる。

おっ、また外国人のラッパーだ。

悔しいが何を言っているのかわからない。

ただやはり日本人とは違ったビートへのアプローチで面白い。

ここでそのフロウが来る?そこにアクセントを持ってくる?

といった感じで、新鮮な気持ちでラップを聴くことができた。

願わくば訳詞があればと思う。

19.Gaze Duration

そうきたか。リズムに対しての“タメと走り”がラッパーによって違ってて、

同じビートでものり方が変わるというか、聴こえ方が全然違う。

ビートのグルーヴ感と各ラッパーのグルーヴ感が違っているのに

1つの作品となったときに、ある一定のグルーヴ感を生む。

グルーヴ感は理論ではなく体感による傾向が多大に影響しているものだと思うんだけど、

どのような手法で整合性を保っているのかが気になる。

「自然にやっているんですよ」という答えしか返ってこないとは思うのだが、

解説する身としてはその“自然”の成り立ちが知りたい。

音楽は感じるものだということを実感できたトラックだった。

20.トワエモア

僕の推測が正しければ、20曲アルバムのレコードのB面の最後の曲という事か。

うんうん、アルバムのフィナーレに相応しいリリック。

このトラックに解説は不要かな。

もう単純に“聴けばわかる”しかない。

まぁ、そんなこと言っていたら冒頭に提示した

“新しい解説のスタイル”に反するので、解説を。

まずは男性のラッパーがしっかりと感情をこめてラップを聴かせる。

感情の込め方で、ただシンコペーション的に表現すればよいというものでもないと思う。

感情的にラップするから感情的に聴こえるのではなく、

感情が込み上げてきたのをラップするから感情的に聴こえるのだ。

そういう意味ではこのラッパーは感情をみごとにのせている。

でも不思議だ。そういうラッパーは得てして心に響くものだが、

なぜか頭というか脳に響く感覚。

言葉の力なのか。

のることよりもラッパーから発せられる言葉を掴もうとしているのかもしれない。

そしてフィメールラッパーの登場。

安定した声質なのに切なさや儚さを感じる。

リリックにリンクして発声の繊細な変化をしているのか。

語尾だ。語尾の繊細な変化だ。これはうまい。

男性ラッパーの感情の表現力、フィメールラッパーのリリックの表現力が

世界観に彩を与えながらやさしく包み込むような感じだ。

微かな余韻を感じさせるアルバムの締めくくりに相応しいトラックだった。

【アルバムを聴き終えて】

みなさん、お疲れさまでした。

まずは僕の解説といえないような解説に最後までお付き合いいただき、

本当にありがとうございます。

みなさんはこのアルバムにどんな印象、感想を持ったでしょうか。

アルバムの総括については下記にて別途記載しています。

僕の意見と合うところ、また異論などあるでしょう。

機会があればあなたと、このアルバムについての意見交換をしたいと願ってやみません。

音楽の面白いところは、1回目に聴いた感想と、

その後、繰り返し聴くことで意見が変化することなど往々にして起こるところです。

皆さんもここから2回目を聴くことで、また違った感想になるでしょう。

ここからは皆さんの好きな聴き方で、好きなように聴いてください。

最後に収録曲一覧を掲載していますので、

「あぁ、このラッパーだったのか」など、自身の感想と比較してみるのも楽しいですよ。

もちろん「二度と聴かない」という人もいるかもしれませんが、

それも含めてすべては自由です。

ただ、このアルバムの良し悪しは人それぞれですが、

“アルバム”という形式の良さは実感できたのではないでしょうか。

このアルバムに関しても、1曲1曲の繋がりが、

ひとつのテーマの物語として構築されていくのです。

【アルバム総括】

ではここでアルバム全体を通じての感想を。

とは言ったものの1回聴いただけの印象であり感想なので、

その旨を考慮して読んでいただけたらと思います。

まずはラッパーのレベルがとても高かったという印象だった。

ちなみに僕はラップを聴くときは

・歌詞カード無しでもリリックが伝わってくるか。

・リリックや世界観の表現力はどうか。

・オリジナリティーはあるか。

の3点で判断している。

というのも僕自身、

ラップ経験がないのでテクニック的なことについて深く言及するのは無礼にあたるので、

あくまでも僕なりに判断できる範囲で述べさせていただいた。

そういう意味でも、とても個性的なラッパーが参加しているアルバムだった。

そしてその個性的なラッパーの組み合わせの妙が実によく考えられていた。

これはプロデューサーとしてのFuzzの手腕の他ならない。

今からラップを始める人の教科書になりえるアルバムではないだろうか。

それほどまでにリズムへのアプローチ、アクセント、グルーヴの生みだし方、リリックや韻、

発声から表現法まで、実に幅広いラップを高レベルで聴けるアルバムだ。

ビートについてもFuzz節が余すところなく詰め込まれていた。

サンプリングのネタ、音質、揺れとうねり。

一聴してFuzzビートと分かる。

Fuzzのビートをのりこなすのは難しい。

これはラップをしてない僕でもわかる。

なぜ難しいかの説明はまたの機会にするとして、

そういう特色を持ったビートでありながらラップが入る隙をしっかりと空け、

総合的に楽曲の完成度を高めるビートになっていた。

またそれを補うようにMIXが素晴らしかった。

個性的なビートに個性的なラッパーをうまく調和するようなMIX。

個性を活かしながらも耳障りでない、

かといって程よいスモーキーさも感じることができる。

9割はその趣向で、1割は不調和なスパイスを効かせる部分もある。

そのブレンド加減がとても効果的にアルバムの全体的な味付けになっていた。

ここまでの大人数のラッパーが参加しているのに統一感を失わず、

1曲1曲が独立して存在感を放ちながら、

「アルバム全体としての作品」という解釈に達しているのではないだろうか。

【FizzとFuzz】

冒頭でも記載したが、Fuzzからこの解説の依頼をされた時に

「自分の事は良いのでフィーチャリングしているラッパーに焦点を当ててください」

と要望を受けた。

僕もその要望に応えるつもりだったけど、アルバムを聴いていくうちに

「これはFizzとFuzzの解説も必要だぞ」との思いに駆られた。

ただしFuzzの要望も考慮して、総括としてアルバム全体でのFizzとFuzzを解説したい。

まずはラッパーのFizz。

前々から評価していたことだが、うまい。

様々な手法をいともたやすくこなし、リズムののり方、フロウも多彩で、さらには声もいい。

耳に残る声なんだよなぁ。どの部分がFizzなのかが分かる。

これってラッパーとしては天性のものかもしれないが、

努力してどうなるものでもないだけに如何ともしがたい。

そしてリリック内容に関してもさすがだなという感じ。

いろいろ言いたいことはあるけれどFizzがそれを求めていないと思うので、ひとつだけ。

語彙力が凄すぎる。

語彙は表現の幅を広げ、伝えたいことに関して適切な表現ができる、

言わばラッパーとしてはこのレベルが高くないと途端に薄っぺらに感じてしまう。

しかも声質とは違って語彙力は努力の結果であり、

誰しもが増やすことも使いこなすこともできるようになる。

そんなFizzがこのアルバムにおいては、様々なラッパーをフィーチャリングした。

Fizzのスキルなら一人でもできたはずなのに。

つまり、そこにこそFizzのこのアルバムに対しての構想の原点があると思う。

なぜFizzはフィーチャリングを必要としたのか。

そのことを考えながら、このアルバムを聴き返すのもおもしろいのでは。

ビートメイカーのFuzz

ん~、こちらに関しては詳しく解説したくないな。

僕自身がビートメイカーなので、俯瞰で話せないのが本音。

それもFuzzの作品となれば、その思いはより強くなる。

僕とFuzzはOVBのプロバトでも戦ったように、

友達であり、刺激を受ける仲間であり、そしてライバルだからだ。

ライバルに関しては褒めたくない。

もちろん負けを認めることもしない。

なんならこのアルバムを発表して欲しくないとすら感じる瞬間があった。

こう書くと「それほどビートが良かったんだ」と思われてしまうが、

そう思われることすら腹が立つ。

そういう理由からビートメイカーのFuzzに関しては、

こういう表現の中から汲み取っていただけたらと思う。

【あとがき】

活動を天上に移した“紫の殿下”がグラミー賞で

「アルバムって覚えてる?」

と皮肉交じりに質問しました。

僕たちは今こそ答えることができるのです。

「もちろん!」

SillyBOY

【収録曲】

1.D∞ms Day

2. Planetary Cypher ft. アスベスト, 空廻

3.Killing Floor ft. sho-ichi, TAKA

4.Who you think I am ? ft.瑞雲the Third,Teycs,ootee,MC Beto,Ark DA Aegir,Wambo,FRANJA, ろはに,MONO_Holy Beggar,TJ

5.Mutant Plant ft. satrack,Gari-Guerrilla,BKN

6.Ice Picks ft. satrack,Bank

7.枯葉を拾う者ft.18WAKAME+15

8.Casio Accordion ft.NAKA THE WORLD( thee dead man’s curve )

9.Copy&Paste ft.藤KILLA

10.Flesh Meat ft.3aayo

11.Great Number ft.ootee

12.Scratch Avalanche ft.18WAKAME+15

13.Key Master ft.M1NAZUK1

14. Midnight Dope ft.Z.I.O-RAMA,Ark DA Aegir,瑞雲 the Third

15.Be Free ft. HONOR,TOMU,Bank

16. Money Folder ft.Ark DA Aegir, 瑞雲 the Third

17.不死鳥 ft.テールー

18.静けさの前の嵐 ft.FUNI,MC Beto

19.Gaze Duration ft.M1NAZUK1,Z.I.O-RAMA

20.トワエモア ft.Christaman-Key, あんねKT