【リンク】本記事はこちらから↓

配信:FNNプライムオンライン

【抜粋】

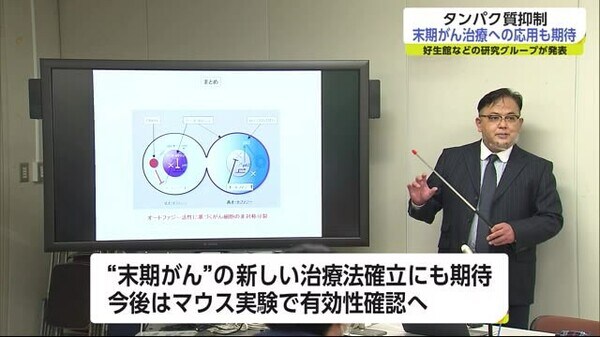

抗がん剤治療などで悪影響があるタンパク質を、がん細胞が行う「自食」という作用を使って抑制し、末期がん治療への応用も期待できるという研究成果を、県医療センター好生館などの研究グループが明らかにしました。

今回、研究成果を発表したのは、県医療センター好生館ライフサイエンス研究所や、鳥栖市のサガハイマットなどのグループです。

発表によりますと進行したがん細胞には抗がん剤が効くものと効かないものがあり、がん細胞が不要なタンパク質などを分解して吸収する「自食作用」が影響しているということです。

また、がん細胞の集団には、幹細胞と呼ばれる悪性度が高い細胞がごく少数存在し、小児がんや大腸がん、胃がんなど多くのがんは、進行するとこの幹細胞にCD133というタンパク質が現れます。このCD133は細胞の悪性化に関わり、抗がん剤に抵抗力をもったがん細胞を生み出しますが、一方でがん細胞の「自食作用」で分解されるタンパク質でもあります。このため、抗がん剤だけでなく「自食作用」を調節する薬を併用し、CD133を抑制することで、がん細胞の根絶につながる可能性があるということです。

いわゆる末期がんの新しい治療法の確立にも期待でき、今後はまずマウスを用いた実験で有効性を確かめていくということです。