生成系AI(ジェネレーティブAI:Generative AI、生成AI、生成型AI)とは、クリエイティブかつ現実的な全く新しいオリジナルのアウトプットを生み出す人工知能(AI)のことで、具体的には新しいデジタルの画像や動画、オーディオ(音声/音楽など)、文章やコードなどのテキストを生成するAI、もしくはこれらを組み合わせて生成するAIのことを指す。

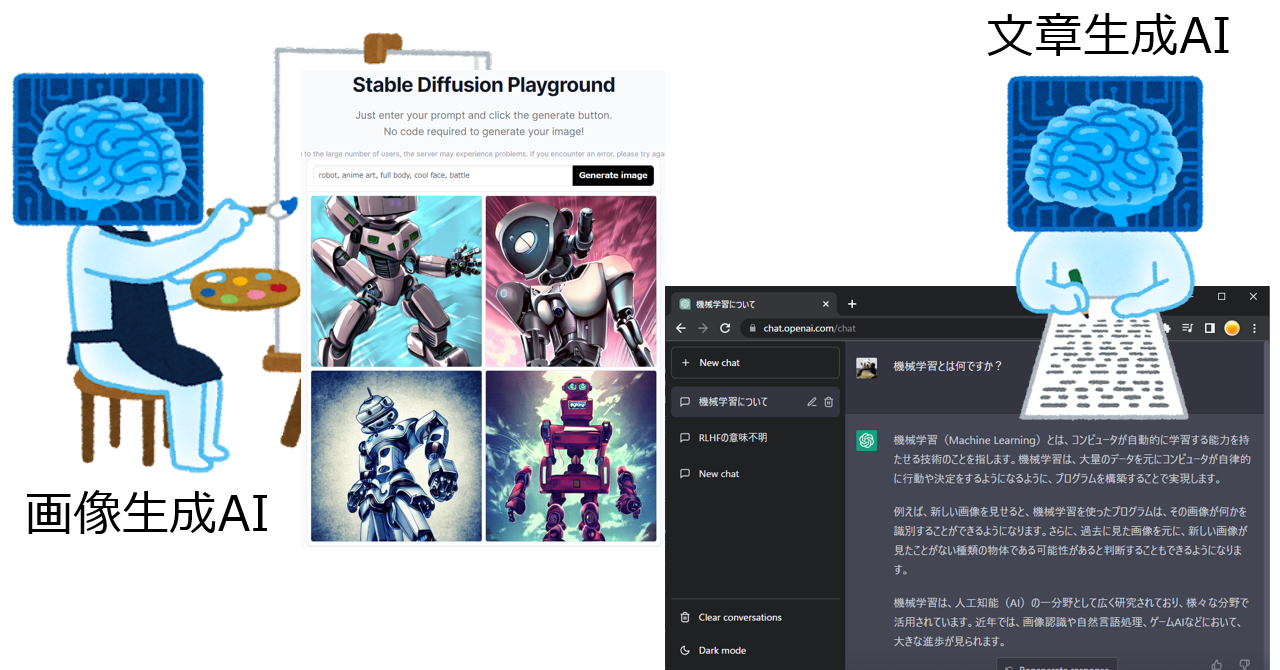

そのAIは通常、データ/コンテンツから学習するディープラーニング(その中でも特にTransformerといった最近の技術)により構築された非常に大規模な機械学習モデルとなっている。画像を生成できるAIの「Stable Diffusion」や、テキストを生成できるAIの「ChatGPT」などがその代表である(図1)。

未来で繰り広げられている人類VS機械の果てしない闘い。機械軍は人類のリーダーであるジョン・コナーを歴史から消すべく1984年のロスへ冷徹無比の殺人機ターミネーターを送り込んだ。目的は、いずれジョンを産むことになるサラ・コナーの抹殺。平凡な女子学生であるサラの前に姿を見せる黒づくめの殺人機。だがその時、彼女を守るために一人の男が現れた。男の名はカイル・リース。ジョン・コナーの命を受け、未来からやって来た戦士であった。

生成系AIの技術開発を一時停止すべきだとの提言が、アメリカでなされました。この技術が持つ潜在的な影響力の大きさを考えれば、当然の懸念です。一方日本では、国会答弁の下書きに利用するというのですが……

AIを開発しながら慎重な国と無批判に使おうとする国

ChatGPTやBingなど、生成系AIと呼ばれる技術について、その技術開発を半年間ストップさせるべきだとの提言が、アメリカでなされました。 これが 報道された日に、日本では、これと正反対の提言がなされました 。

国会答弁の下書きなどに生成系AIを活用するという提言案を、自民党がまとめたのです。 この2つは、AIに対する基本的な態度の際立った違いを示すものです。

一方は、極めて高度な技術を開発しながら、それを無条件に受け入れるのではなく、その社会的な影響について真剣に検討しようとしています。

もう一方は、外国で開発された技術を、その見かけに幻惑されて、無条件に受け入れようとしています。 この2つの差は極めて深刻なものだと、私は考えます。

生成系AIの技術開発をストップさせる提言

まず、アメリカでの提言は、「人間と競合する知能を持つAIは、社会や人類に深刻なリスクとなりうる」として、強力なAI開発の半年間の停止を訴えています。

さらに、AI開発者は、「自分たちでさえ理解できないデジタル知性を開発する統制不能な競争に陥っている」と批判しています。 これに署名した1000人以上のテクノロジー関係者の中には、起業家イーロン・マスク氏も含まれています。

彼は、ChatGPTを開発した企業OpenAIの創業者の1人でした。 現在のAIに、それだけの能力があるとは思えないのですが、将来様々な問題が起こり得ることは否定できないでしょう。

この提言が指摘するように、AIの進歩が社会に与える影響は、きわめて大きいと考えざるをえません。 だから、その開発に規制を加えるべきだというのは、 大変重要な問題提起です 。

兵器関係の技術以外の技術に関して、これほど強い危惧の念が表明されたのは、初めてのことではないでしょうか? 生成系AIの潜在力は、それほど大きいのです。

AIはでたらめな答えを出す 上記の提言は、生成系AIの今後の技術開発に関わるものです。それ以前の問題として、生成系AIが、現在すでに様々な問題を抱えていることも間違いありません。

最大の問題は、誤った答えを出すことです。したがって、 結果を信用することができません。 Bing は、ホームページで、「誤った答えを出すことがあるから、依存しないように」と注意を喚起しています。

Googleの対話型AIであるBardは、「自信満々に間違うことがある」とされています。 出力をそのまま信じて利用しようとすれば、深刻な混乱が生じるでしょう。

OpenAIのChatGPTにしても、MicrosoftのBingにしても、またGoogleのBardにしても、未完成の技術を一般の利用に供してしまったと考えざるをません。

悪貨が良貨を駆逐する危険 もう一つの問題として私が危惧するのは、優勝劣敗の法則が働かず、逆に、悪貨が良貨を駆逐してしまうことです。 生成系AIは 文章を作るコストを激減させます。

内容を指定して、「何字程度の文章を書け」と言えば、数秒のうちに文章を出力します。 その内容は信頼できないものなのですが、読者が受け入れれば、世の中に流通するでしょう。 つまり、内容も誤っているし質も低い文章が、大量に生産される危険があるのです。

手抜きの文章が世の中に溢れ、その結果、良質の文章が駆逐されてしまうという事態になりかねないのです。 現在のウェブは、すでにそのような状況になってしまっています。それが加速することが懸念されます。

どうやって規制するのか?

仮に規制が必要であるとしても、その実効確保は難しいでしょう。インターネット上の情報に関して、プロファイリング規制の必要性がいわれています。

しかし、その実効性はいまだに確保できていません。生成系AIについても同じことが言えるでしょう。 しかも、Microsoftは、生成系AIにすでに巨額の投資をしています。

したがって、上記提言に従って生成系AIの開発をストップさせることは、半年間といえども、現実には不可能ではないでしょうか?

他方で、この技術をうまく使えば、新たな価値が生み出されることも間違いありません。問題は、そのような可能性をいかにして実現していくかでしょう。

したがって、利用者が、この技術を無条件で受けるのではなく、賢明に利用することが求められます。 どんな技術であっても、その見かけに騙されず、賢明な利用方法をすることが重要です。

生成系AIについては、とりわけそれが重要なのです。 いま行政に取り入れても、混乱が広がるだけ? 本稿の最初に述べたように、日本では、アメリカの提言と正反対の 提言がなされました。

自民党が 国会答弁の下書きなどにこれを活用するという提言案をまとめたのです。 しかし、この考えには、首を傾げざるをえません。

国会答弁作成にAIを活用しようとしても、能率が上がることはなく、かえって混乱が生じる危険が大きいでしょう。 官僚が国会答弁作成のため、深夜までの勤務を強いられています。

私自身も(だいぶ昔のことですが)、この仕事にさんざん苦労させられました。 役人がなぜ夜遅くまで役所に残っているのかといえば、それは、資料の収集や分析などに手間がかかるからではありません。

時間がかかる理由は、第1には国会議員からの質問が夜遅くにならないと得られないことです。それまでの間、役人たちは役所でただ待機しているだけです。

この状態が改善されない限り、深夜勤務問題は解決しません。 国会答弁作成に時間がかかる第2の理由は、他部局や他省庁との調整が必要なことです。

関係する部局の了解を得られないと、最終答弁にはできません。この過程で、AIは何の役にも立ちません。 AIを使えば答弁に必要な資料やデータなどが簡単に得られると考えられているのかもしれませんが、先に述べたように、AIの出力には誤りが含まれています。

この状態が改善されずにAIを使えば、大変な混乱が生じるでしょう。 対話型AIに接したときの人々の反応は、普通、つぎのような経過を辿ります。 第1段階として、知的な人間が書いたような文章がすらすらと出力されるのを見て、驚きます。

しかし暫く使っていると、その内容が全くあてにならないことに気づきます。これが、第2段階です。 そして、第3段階として、そのような制約を知った上でどのような利用法があるかだろうと模索するようになります。

自民党の提言は、第1段階に止まっているのではないかと考えざるをえません。 野口 悠紀雄(一橋大学名誉教授)