今日は憲法記念日。志田陽子・武蔵野美術大学教授と横大道聡・慶應義塾大学法科大学院教授によるインタビュー記事を見つけた。政府による偽情報常時監視と憲法がテーマです

武蔵野美術大学の志田陽子教授(憲法)の話

ーー 政府は先月「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の全面改定案を公表した。その中には「偽・誤情報」のモニタリング(監視)と事業者への要請等の「対処」を行う方針が盛り込まれている(詳報)。

(志田教授)一般人どうしの意見交換の場であるSNSで、権利侵害や被害が発生するような情報が流布しているときに、これを抑制することは、政府の正当な関心事になる。

感染症対策については、憲法25条2項に定められている国の努力義務に含まれるので、これも正当な関心事になるが、それを理由に、一般市民の正当な言論活動を統制するような動きは、憲法21条の表現の自由を掘り崩しかねない。

たとえ「公衆衛生の向上及び増進」という正当な理由があっても、憲法21条との緊張関係がなくなるわけではないことに留意すべきだ。

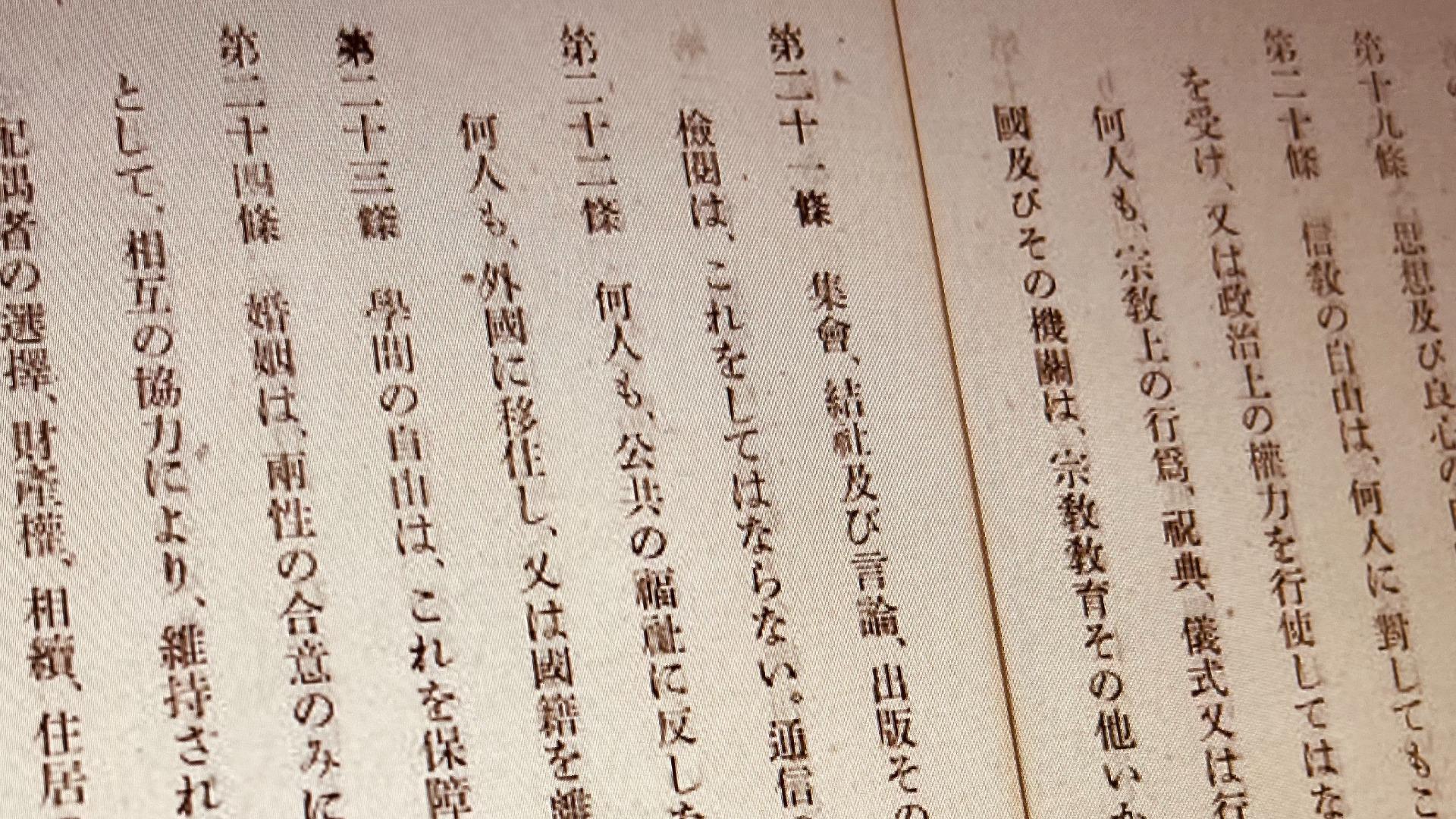

(関連条文)日本国憲法

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

ーー 政府はこの「政府行動計画」をパブリック・コメントを経て、来月にも閣議決定して実施する方針を示している。

(志田教授)政府行動計画にも「表現の自由を不当に害さないように配慮する」といった文言が入っているのとないのとでは、大きな違いがある。

せめて「配慮する」という文言があれば、「配慮」を怠っているのではないか、その点を十分検討したかどうかを問う根拠になる。

政府の活動が正当な関心事を超えて拡大しないように、市民やジャーナリストがしっかり監視していかないといけない。

ーー 政府が行う「対処」には「削除」の要請も含まれるとみられる。政府が「偽・誤情報」を認定し、事業者に要請して削除させた場合でも、憲法が禁止する「検閲」には当たらないということか。

(志田教授)憲法21条2項は、いわゆる発表前に、政府が先回りして言論を封じるという意味での検閲を絶対的に禁止している。

公権力によって言論活動を事後的に統制することも、この検閲禁止の趣旨から、本当にやむにやまれぬ場合に限られると考えるべきだ。

現代でも、かつての検閲制度が生み出した社会的な病理を招くような「情報の遮断」が起きているかどうか。

現代バージョンの検閲があるのではないかと、われわれ研究者も把握に努め、議論していかなければならないと考えている。

(最高裁判例における「検閲」禁止の趣旨および定義)

憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。

…(略)…

憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。(最高裁大法廷・昭和59年12月12日判決)

慶應義塾大学法科大学院の横大道聡教授(憲法)の話

ーー 政府はコロナ禍で、特にコロナワクチンについて忌避が広がることを懸念し、接種率が向上するよう、インフルエンサーの協力も得て、偽・誤情報の打ち消しを含む広報活動を行ってきた。こういった言論・情報空間への政府の関与に憲法上の問題はあるか。

(横大道教授)政府の広報活動は、政府が発信しているものだと誰もがわかる形であれば、それ自体は憲法上の問題はなく、その良し悪しは民主主義の熟議プロセスを通して是正されていくべき問題だ。

特定の言論者やインフルエンサー等の活動を政府が背後で支えて、市民にはっきりわからない形で発信させるなど、いわばステルスマーケティング(ステマ)のようにして言論空間に不当に介入していたと評価される場合は、憲法上の問題となりうる。

政府が主体となって言論に関与する、いわゆる「政府言論」については、少なくともそのように明示して、検証できるようにしなければならない。

ーー 厚生労働省は、医療従事者の先行接種が始まった当初から約3年間、「ワクチン広報プロジェクト」として大手PR会社とともに、偽・誤情報のモニタリングや対処を行ってきたとみられる。その実施内容の情報公開を求めたところ、「公にすると、事業の遂行に支障を及ぼす」という理由でほぼ全面不開示となった(詳報)。

(横大道教授)ワクチン広報プロジェクトの成果報告書が黒塗りというのはおかしい。

これでは、政府がどのように世論形成を行ってきたのかを検証できなくなる。

コロナ禍になってから、国家が積極的に事業者に働きかける形で偽情報対策をやっているのだとすれば、しかも、人々の目の届かない裏で行われているとなれば、情報流通が不当に歪められて、多様な情報に触れて判断するという機会を奪われかねない。

情報公開請求で厚労省が開示した新型コロナワクチン広報プロジェクトの業務報告書

ーー 政府は、新設された「内閣感染症危機管理統括庁」を中心に、感染症対策の一環として偽・誤情報の監視や対処を行う方針を示している。総務省でも偽情報対策の議論が行われている。

(横大道教授)これまでの総務省での議論は、偽・誤情報については事業者の自主的な取り組みに委ねるというのが基本だったと理解している。(下記【背景解説】参照)

賛否がわかれている問題について、政府がこちらが正しく、こちらが誤っていると決めつけて分類し、政策遂行の妨げになるものを事業者に要請して抑えるというのは、行き過ぎだと思う。

最低限、政府がどういう形で何を行っているのかを明確にすることが必要だ。

政府の働きかけが検証可能な形でオープンになれば、問題点をチェックして議論し、是正することもできる。

(関連記事)政府が「誤情報」常時監視 6月にも閣議決定へ 感染症対策の一環で 言論統制の恐れも

以上、志田陽子・武蔵野美術大学教授と横大道聡・慶應義塾大学法科大学院教授による政府の偽情報常時監視と憲法でした。ぱぷりっくコメントで抗議しようぜ!言論弾圧反対って。

TBSがこのニュース取り上げてます。やっぱ不安覚えてるやついっぱい出てるようです。

(若狭敬一キャスター)

この連休中にあの資料を読んで意見を書く事は難しい。もう少しずらせなかったのかなとまず思いますね。

(大石邦彦アンカーマン)

そうですね。読むのに4時間以上かかりました。今回のポイントは「偽情報・誤情報」の監視や対応、これ、初めて盛り込まれたという点なんです。市民からも「国の考えって全部正しいのか」、「言論統制にならないのか」という声がありました。