復帰40年:データで分析する沖縄振興

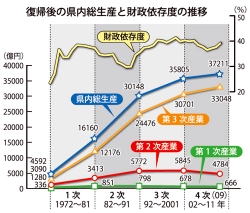

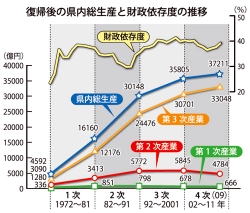

復帰後の県内総生産と財政依存度の推移

[画像を拡大]

1人当たり県(国)民所得の推移

[画像を拡大]

総人口・出生率・死亡率の推移

[画像を拡大]

政治

2012年5月13日 09時56分

(26時間6分前に更新)

本土復帰後、約10兆円に上る国の振興予算が投下された沖縄。道路、学校など社会インフラはほぼ本土並みに整い県民生活は一定潤ったが、雇用を創出する有力な地域産業は乏しく、高い失業率や県民所得の低迷、公費依存体質から抜け出せない。一方で、若者が多く、今後しばらく人口が増え続ける「潜在能力」は、少子高齢化、人口減少が顕著な日本の中で異彩を放つ。沖縄の40年をデータで分析、現状を見た。

本土と格差是正に重点

真の自立へ新振計挑む

振計の歩み

沖縄戦で社会基盤は壊滅状態となった。27年間の米軍統治で日本の産業政策が及ばなかった結果、交通、医療、教育などあらゆる分野で本土との経済格差が広がり、基地経済に依存する産業構造のゆがみが生じた。

本土復帰した1972年から10年ごとの3次にわたる沖縄振興開発計画は、こうした遅れを取り戻す視点から「本土との格差是正」「自立的発展の基礎条件整備」を柱に社会資本整備に重点が置かれた。4次計画では「民間主導の自立型経済の構築」が基本方向の一つに位置付けられた。

75~76年の沖縄国際海洋博覧会、2000年の沖縄サミット、本土からの移住者の増加など開発ブームも経験。さまざまな税制優遇や特例によって、インフラはほぼ本土並みに整った。

就業者数の増加や観光産業の成長が見られ、本土から離れた地理的条件に左右されにくいIT産業の創出でも一定の成果が生まれたが、建設投資に偏った振興政策で、製造業などの育成は取り残された。

県は本土復帰から40年となる15日、沖縄の新たな10年間の道筋を描く「沖縄21世紀ビジョン基本計画」案を決定する見通しだ。同計画は、初めて県が自前で策定する沖縄振興計画に当たり、使い道の自由度が高い沖縄振興推進交付金(一括交付金)を活用した事業の推進や、アジアと日本をつなぐ国際物流拠点の形成などを盛り込んでいる。

全国最低レベルの県民所得や失業率の改善、広大な米軍基地負担の軽減、離島振興、鉄軌道の導入を含めた交通体系の整備など、山積した課題を克服し、真の自立に向かう本気度が問われる。

不平等さの数値全国一

額いまだ全国比7割超

所得

1972年度の1人当たり県民所得は44万円で、国を100とした所得格差は60・8にとどまる。国による4次の沖縄振興(開発)計画の下、40年間で約10兆円が投入され、社会基盤はほぼ本土並みに整った。しかし、有力な地域産業の育成が進まず、沖縄の経済は復帰後しばらく公共事業と米軍基地からの収入に頼ってきたが、その後観光が柱に加わった。多数の離島を抱え、本土から離れた地理的事情や、米軍施設が集中する社会的事業なども背景に、格差は残ったままだ。

2008年のリーマン・ショックで、本土の製造業が打撃を受け、沖縄の所得水準が相対的に上昇。09年度の県民所得(204万5千円)は全国最下位を脱したものの、いまだ全国平均の76・9%にとどまる。 一方、格差は対本土だけでなく、県内でも広がりつつある。総務省の全国消費実態調査をみると、値が高くなるほど貧富の差があることを示す「ジニ係数」が、沖縄は09年に0・339となり全国で最も高い。1999年(0・353)、2004年(0・344)と比べると緩和されているが、いずれも全国一だった。

内閣府によると、06年の全納税者に占める所得1000万円を超える納税者の割合が、沖縄は全国平均と同じ10・2%で全国9位。所得5000万円超の納税者も306人に上るなど、低所得、高失業率にあえぐ沖縄の「もう一つの顔」が浮かび上がる。

40年で1・5倍 増加続く

労働力の受け皿課題

人口

1972年に96万人だった人口は2011年8月に140万人を突破、40年間で約1・5倍に膨らんだ。復帰直前の3年間は集団就職などによる本土転出で減少したが、復帰後はベビーブームや県外からの転入者で再び増え出し、1974年に100万人、80年に110万人、87年に120万人、98年に130万人の大台に。数字の伸びは鈍化しているが、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、沖縄は全都道府県で唯一、2025年ごろまで増加し続け、144万3千人の水準に達すると見込まれている。

自然増を裏付けるのが、若年人口の多さだ。10年の調査では、女性1人が生涯に産む子どもの数(合計特殊出生率)は1・87人で全国平均の1・39人を上回り全国最多。15歳未満の年少人口は17・89%で全国1位を維持、平均年齢も40・7歳と全国で最も若い。待機児童の解消など子育て支援の強化や、増加する労働力人口の受け皿づくりが大きな課題として浮かび上がる。

県は労働力人口や県民所得の伸びなどの「潜在能力」を踏まえて、「沖縄21世紀ビジョン基本計画」案で、高い経済成長や失業率の大幅な改善を見込んでおり、実現に向け手腕が試される。

県内総生産8倍 成長は鈍化傾向

財政依存度は高止まり

県内総生産(名目)は復帰時(1972年度)の4592億円から、3兆7211億円(2009年度)と約8倍になった。しかし、経済成長率(名目)は年々、鈍化傾向で自立経済の指標となる「財政依存度」(県民総所得に占める一般政府最終支出と公的総固定資本形成の割合)は40%前後で高止まりしており、改善の見通しは厳しい。本土との経済格差は依然として大きく、自立への取り組みは道半ばだ。

経済成長率を過去4次の振興計画別にみると、1次(72~81年度)が15%、2次(82~91年度)が6・4%、バブル経済崩壊などが影響した3次(92~01年度)は、1・7%に落ち込んだ。公共工事の大幅減やデフレがあった4次(02~11年度)では1%を切っている。

産業構造別では、サービス業などの第3次産業が72年の3090億円から09年度の3兆3048億円と、10倍超の大幅な増加となっている。総生産に占める割合も65・7%(72年度)から85・8%(09年度)まで上昇した。一方、復帰当時は27%あった建設、製造業などの第2次産業は12・4%(同)と半分以下に減った。農漁業などの第1次産業は1・8%(同)。いずれの割合も全国平均に比べて低い。

「自立度」を測る指標の一つ、財政依存度は09年度が39・2%で、過去6年間で最も高い数値となった。初めて40%を超えた95年度以降、40%前後で推移している。全国平均(09年度24・1%)との差は縮まらず、自立への足踏みが続いている。

[ことば]

ジニ係数 すべての世帯の所得が完全に平等な場合は「ゼロ」、1人だけに富が集中する極端な状況は「1」となり、1に近づくほど所得配分の不平等さを表す指標。0・3を超えると格差が目立ち、貧しい人の不満や社会不安の原因になるとされる。

(記事元:沖縄タイムズ)

URL:http://www.okinawatimes.co.jp/article/2012-05-13_33676/

記事のみ紹介。

暗黒の稲妻

復帰後の県内総生産と財政依存度の推移

[画像を拡大]

1人当たり県(国)民所得の推移

[画像を拡大]

総人口・出生率・死亡率の推移

[画像を拡大]

政治

2012年5月13日 09時56分

(26時間6分前に更新)

本土復帰後、約10兆円に上る国の振興予算が投下された沖縄。道路、学校など社会インフラはほぼ本土並みに整い県民生活は一定潤ったが、雇用を創出する有力な地域産業は乏しく、高い失業率や県民所得の低迷、公費依存体質から抜け出せない。一方で、若者が多く、今後しばらく人口が増え続ける「潜在能力」は、少子高齢化、人口減少が顕著な日本の中で異彩を放つ。沖縄の40年をデータで分析、現状を見た。

本土と格差是正に重点

真の自立へ新振計挑む

振計の歩み

沖縄戦で社会基盤は壊滅状態となった。27年間の米軍統治で日本の産業政策が及ばなかった結果、交通、医療、教育などあらゆる分野で本土との経済格差が広がり、基地経済に依存する産業構造のゆがみが生じた。

本土復帰した1972年から10年ごとの3次にわたる沖縄振興開発計画は、こうした遅れを取り戻す視点から「本土との格差是正」「自立的発展の基礎条件整備」を柱に社会資本整備に重点が置かれた。4次計画では「民間主導の自立型経済の構築」が基本方向の一つに位置付けられた。

75~76年の沖縄国際海洋博覧会、2000年の沖縄サミット、本土からの移住者の増加など開発ブームも経験。さまざまな税制優遇や特例によって、インフラはほぼ本土並みに整った。

就業者数の増加や観光産業の成長が見られ、本土から離れた地理的条件に左右されにくいIT産業の創出でも一定の成果が生まれたが、建設投資に偏った振興政策で、製造業などの育成は取り残された。

県は本土復帰から40年となる15日、沖縄の新たな10年間の道筋を描く「沖縄21世紀ビジョン基本計画」案を決定する見通しだ。同計画は、初めて県が自前で策定する沖縄振興計画に当たり、使い道の自由度が高い沖縄振興推進交付金(一括交付金)を活用した事業の推進や、アジアと日本をつなぐ国際物流拠点の形成などを盛り込んでいる。

全国最低レベルの県民所得や失業率の改善、広大な米軍基地負担の軽減、離島振興、鉄軌道の導入を含めた交通体系の整備など、山積した課題を克服し、真の自立に向かう本気度が問われる。

不平等さの数値全国一

額いまだ全国比7割超

所得

1972年度の1人当たり県民所得は44万円で、国を100とした所得格差は60・8にとどまる。国による4次の沖縄振興(開発)計画の下、40年間で約10兆円が投入され、社会基盤はほぼ本土並みに整った。しかし、有力な地域産業の育成が進まず、沖縄の経済は復帰後しばらく公共事業と米軍基地からの収入に頼ってきたが、その後観光が柱に加わった。多数の離島を抱え、本土から離れた地理的事情や、米軍施設が集中する社会的事業なども背景に、格差は残ったままだ。

2008年のリーマン・ショックで、本土の製造業が打撃を受け、沖縄の所得水準が相対的に上昇。09年度の県民所得(204万5千円)は全国最下位を脱したものの、いまだ全国平均の76・9%にとどまる。 一方、格差は対本土だけでなく、県内でも広がりつつある。総務省の全国消費実態調査をみると、値が高くなるほど貧富の差があることを示す「ジニ係数」が、沖縄は09年に0・339となり全国で最も高い。1999年(0・353)、2004年(0・344)と比べると緩和されているが、いずれも全国一だった。

内閣府によると、06年の全納税者に占める所得1000万円を超える納税者の割合が、沖縄は全国平均と同じ10・2%で全国9位。所得5000万円超の納税者も306人に上るなど、低所得、高失業率にあえぐ沖縄の「もう一つの顔」が浮かび上がる。

40年で1・5倍 増加続く

労働力の受け皿課題

人口

1972年に96万人だった人口は2011年8月に140万人を突破、40年間で約1・5倍に膨らんだ。復帰直前の3年間は集団就職などによる本土転出で減少したが、復帰後はベビーブームや県外からの転入者で再び増え出し、1974年に100万人、80年に110万人、87年に120万人、98年に130万人の大台に。数字の伸びは鈍化しているが、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、沖縄は全都道府県で唯一、2025年ごろまで増加し続け、144万3千人の水準に達すると見込まれている。

自然増を裏付けるのが、若年人口の多さだ。10年の調査では、女性1人が生涯に産む子どもの数(合計特殊出生率)は1・87人で全国平均の1・39人を上回り全国最多。15歳未満の年少人口は17・89%で全国1位を維持、平均年齢も40・7歳と全国で最も若い。待機児童の解消など子育て支援の強化や、増加する労働力人口の受け皿づくりが大きな課題として浮かび上がる。

県は労働力人口や県民所得の伸びなどの「潜在能力」を踏まえて、「沖縄21世紀ビジョン基本計画」案で、高い経済成長や失業率の大幅な改善を見込んでおり、実現に向け手腕が試される。

県内総生産8倍 成長は鈍化傾向

財政依存度は高止まり

県内総生産(名目)は復帰時(1972年度)の4592億円から、3兆7211億円(2009年度)と約8倍になった。しかし、経済成長率(名目)は年々、鈍化傾向で自立経済の指標となる「財政依存度」(県民総所得に占める一般政府最終支出と公的総固定資本形成の割合)は40%前後で高止まりしており、改善の見通しは厳しい。本土との経済格差は依然として大きく、自立への取り組みは道半ばだ。

経済成長率を過去4次の振興計画別にみると、1次(72~81年度)が15%、2次(82~91年度)が6・4%、バブル経済崩壊などが影響した3次(92~01年度)は、1・7%に落ち込んだ。公共工事の大幅減やデフレがあった4次(02~11年度)では1%を切っている。

産業構造別では、サービス業などの第3次産業が72年の3090億円から09年度の3兆3048億円と、10倍超の大幅な増加となっている。総生産に占める割合も65・7%(72年度)から85・8%(09年度)まで上昇した。一方、復帰当時は27%あった建設、製造業などの第2次産業は12・4%(同)と半分以下に減った。農漁業などの第1次産業は1・8%(同)。いずれの割合も全国平均に比べて低い。

「自立度」を測る指標の一つ、財政依存度は09年度が39・2%で、過去6年間で最も高い数値となった。初めて40%を超えた95年度以降、40%前後で推移している。全国平均(09年度24・1%)との差は縮まらず、自立への足踏みが続いている。

[ことば]

ジニ係数 すべての世帯の所得が完全に平等な場合は「ゼロ」、1人だけに富が集中する極端な状況は「1」となり、1に近づくほど所得配分の不平等さを表す指標。0・3を超えると格差が目立ち、貧しい人の不満や社会不安の原因になるとされる。

(記事元:沖縄タイムズ)

URL:http://www.okinawatimes.co.jp/article/2012-05-13_33676/

記事のみ紹介。

暗黒の稲妻