被災3県、清酒出荷量が急上昇 4~9月、宮城は4割増

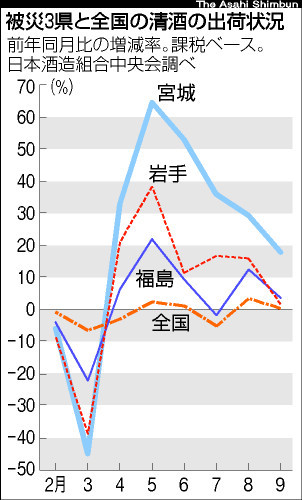

被災3県と全国の清酒の出荷状況拡大

できあがった生原酒「雪っこ」を前に出荷式があった=岩手県一関市千厩町拡大

震災後、初出荷を新酒の乾杯で祝う酔仙酒造の金野靖彦社長(前列左から2人目)=岩手県一関市、石間敦撮影拡大

東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県の日本酒の出荷量が、異例の伸びを見せている。日本酒造組合中央会によると、4~9月期は宮城県で前年同期より39%、岩手県で17%、福島県で9%増えた。一升瓶に換算すると、前年の681万本から806万本に増えた計算だ。

中央会によると、被災3県の清酒の出荷量(課税ベース)は3月に急減した。蔵元が被災し、物流網もマヒしたためだが、4月以降は急回復。徐々に減速しているとはいえ、3県とも前年を上回るペースが続く。「毎年、数%減が続いてきたので驚異的」という。

背景には、消費者による復興支援の動きがある。日本酒は東北の代表的産品。地元産米を使う蔵元が多く、農家支援になる仕組みも支持されているようだ。

大手居酒屋チェーン各社が積極的に仕入れたことも後押しする。「庄や」など約900店を展開する大庄グループでは、東北産の取扱店を約600店に倍増。各店の販売量も平均2倍程度の伸びという。

蔵元も復旧・復興に動く。中央会の調べでは、3県の酒造業者114社のうち建物や生産設備、商品が壊れたのは93社で、全壊は少なくとも9社。大半は今年の仕込みをできる見通しだ。津波で流された酔仙酒造(岩手県陸前高田市)のように内陸の業者の設備を借りたり、移転したりして再開する蔵元もある。

■福島、風評被害懸念 茨城、注目されず低迷

しかし、課題も残る。福島県では、東京電力福島第一原発事故の風評被害が心配される。原料のコメの安全性は確認されているが、福島県の出荷量の伸び率は3県で最も小さい。

また、隣の茨城県では県内の蔵元51社すべてが被災し、うち2社は全壊だったが、「東北に比べて注目が集まらず、販売増につながっていない」(県酒造組合)といい、出荷量は震災後も前年比5%減程度で推移している。

有力ブランド「浦霞(うらかすみ)」を展開する佐浦(宮城県塩釜市)の佐浦弘一社長は「日本酒を普段飲まない人たちと新たな接点ができつつあり、日本酒全体の復活につながってほしい」と期待する。(福山崇)

(記事元:asahi.com)

URL:http://www.asahi.com/special/10005/TKY201111150779.html

岩手産の地酒で「南部美人」という酒があるらしいけどその大吟醸は呑んでみたいなぁ。

暗黒の稲妻

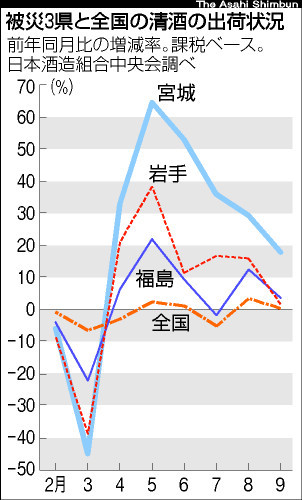

被災3県と全国の清酒の出荷状況拡大

できあがった生原酒「雪っこ」を前に出荷式があった=岩手県一関市千厩町拡大

震災後、初出荷を新酒の乾杯で祝う酔仙酒造の金野靖彦社長(前列左から2人目)=岩手県一関市、石間敦撮影拡大

東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県の日本酒の出荷量が、異例の伸びを見せている。日本酒造組合中央会によると、4~9月期は宮城県で前年同期より39%、岩手県で17%、福島県で9%増えた。一升瓶に換算すると、前年の681万本から806万本に増えた計算だ。

中央会によると、被災3県の清酒の出荷量(課税ベース)は3月に急減した。蔵元が被災し、物流網もマヒしたためだが、4月以降は急回復。徐々に減速しているとはいえ、3県とも前年を上回るペースが続く。「毎年、数%減が続いてきたので驚異的」という。

背景には、消費者による復興支援の動きがある。日本酒は東北の代表的産品。地元産米を使う蔵元が多く、農家支援になる仕組みも支持されているようだ。

大手居酒屋チェーン各社が積極的に仕入れたことも後押しする。「庄や」など約900店を展開する大庄グループでは、東北産の取扱店を約600店に倍増。各店の販売量も平均2倍程度の伸びという。

蔵元も復旧・復興に動く。中央会の調べでは、3県の酒造業者114社のうち建物や生産設備、商品が壊れたのは93社で、全壊は少なくとも9社。大半は今年の仕込みをできる見通しだ。津波で流された酔仙酒造(岩手県陸前高田市)のように内陸の業者の設備を借りたり、移転したりして再開する蔵元もある。

■福島、風評被害懸念 茨城、注目されず低迷

しかし、課題も残る。福島県では、東京電力福島第一原発事故の風評被害が心配される。原料のコメの安全性は確認されているが、福島県の出荷量の伸び率は3県で最も小さい。

また、隣の茨城県では県内の蔵元51社すべてが被災し、うち2社は全壊だったが、「東北に比べて注目が集まらず、販売増につながっていない」(県酒造組合)といい、出荷量は震災後も前年比5%減程度で推移している。

有力ブランド「浦霞(うらかすみ)」を展開する佐浦(宮城県塩釜市)の佐浦弘一社長は「日本酒を普段飲まない人たちと新たな接点ができつつあり、日本酒全体の復活につながってほしい」と期待する。(福山崇)

(記事元:asahi.com)

URL:http://www.asahi.com/special/10005/TKY201111150779.html

岩手産の地酒で「南部美人」という酒があるらしいけどその大吟醸は呑んでみたいなぁ。

暗黒の稲妻