年賀状はずっと残してある?

▼本日限定!ブログスタンプ

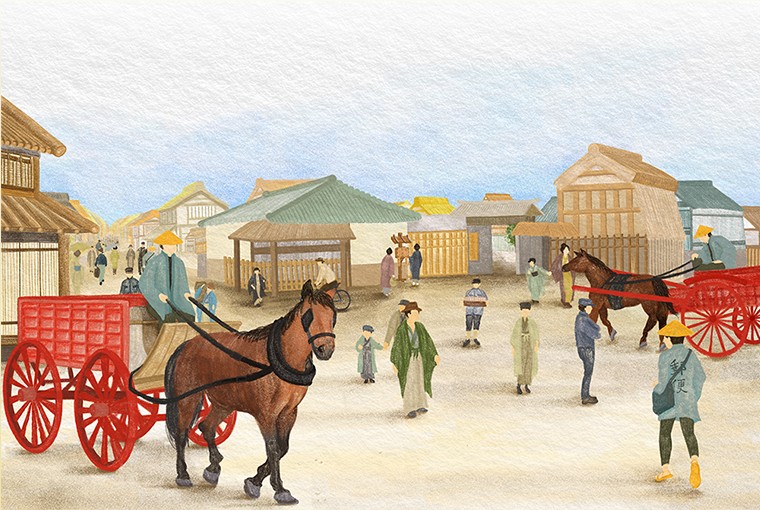

「郵便の父」と呼ばれる政治家・前島密(まえじま ひそか、1835~1919年)の立案によって、東京・京都・大阪の3都市と東海道線の各駅で、郵便物の取り扱い、切手の発行が開始された。翌年にはほぼ全国的に実施された。日本の郵便制度は、イギリスの郵便制度を参照しつつ、従来の飛脚の方法も取り入れたものであった。

逓信省(現:日本郵政グループ)が1934年(昭和9年)に一般会計から分離して通信事業特別会計が創設されたことに伴う記念事業の一環として、「逓信記念日」として制定された。

逓信省が郵政省・電気通信省の2省に分割された1950年(昭和25年)からは「郵政記念日」と改称、1959年(昭和34年)に「逓信記念日」に戻されたが、2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い郵政事業庁が設置され、また将来の公社化が予定されていたため、再び「郵政記念日」となった。

この日から郵便業務のPRのための「郵便週間」(4月20日~26日)が始まる。また、この日を含む1週間は「切手趣味週間」で、記念切手が発行される。第1回の週間は1947年(昭和22年)11月29日から1週間で、この時の記念切手は「見返り美人」だった。1958年(昭和33年)から4月の週間に移行した。

2021年(令和3年)4月20日に日本郵政グループは創業150年を迎えた。これを記念して、オリジナルのフレーム切手や文具、グッズなど限定商品が販売された。また、Webサイトにて記念コンテンツの開設や記念ポストの設置なども行われた。】ということです。へぇ~_〆(・∀・*)

明治初期まで飛脚制度があったとは初めて知りました‼日本の週便制度は最初はイギリスとに日本の飛脚制度をフィージョンさせたものだったのですね。これまたまた一つ勉強になりました((〆( `Д´ )メモメモ|)おぃ!

でかなさんは年賀状はずっと残しているのもあるけどきほん前年にもらったのは年賀状書くとき住所とか参照したら処分してるかもです。(=^^ゞ ポリポリ

そんなこんなで・・・ホイ![]() 本日の気になったニュースはこちらです!

本日の気になったニュースはこちらです!

※イメージです

![]() 平和を祈りながら折り鶴を折ることは決して無意味な行為ではないと思う。ただ、実際にそれを送られる側には別の負担も増えることも事実である。何事も、物を送る側は送ることで満足してしまってはいけないことは自戒したい。しかし、こうしたことは穏やかに伝えれば良い話であって、「恥ずかしい」「狂気」と言った強い言葉で非難するのにも違和感がある。現地に鶴が届いて困る、それも一理あるかのしれないが、でもその際に鶴を折り平和を願う人を批判するのは悲しい気持ちになる。提案はしても批判してはいけないと個人的には思う。一見無駄に見える行為が実は何かのきっかけになる可能性もある。少なくともSNSで批判するよりも 結果がどうなるかということに目を向けたいし、そんな社会になってほしいと思う。あと千羽鶴は、送る時期も重要かと思う。励ましたい気持ちも分かるけど、例えば、震災でいえば、震災中、復興中、行政を管理する者も居らずバタバタしている、人の出入りが激しい、支援品が全国から届いて管理し切れない大変な時に送られても管理出来ないし逆に迷惑だと思うから、現場が落ち着いて震災資料館等が建った時に千羽鶴を贈るというのはまだ分かる。今ウクライナは戦争中で、あちこちで住民も命からがら逃げている中、千羽鶴を何処に贈るのか誰が管理するかと疑問に思うし、立場を逆にして考えれば、そういう風に励ましてくれようとしている事は有難いけど、こっちは家も仕事も失いこれからどうなるのか不安なのに、結局、安全な所から自己満足でやっているようにしか見えないかもしれない。それなら避難しているウクライナの人達をそれぞれの国で受け入れてくれるよう政府に働きかけてくれる方がよほど現実的で有難いと思う。それに同じ日本人同士なら千羽鶴のことも知っているし気持ちも伝わると思うが今回は相手が外国人で、千羽鶴のことを知らない相手に大量の紙で作られた千羽鶴を送っても受け取る方は戸惑うのかもしれない。平和を祈って折られたものだとしても現在進行形でミサイルの音におびえながら日々過ごしている人たちには気持ちが伝わりにくいと思う。何か支援をしたいと思った時にその思いが大きい時ほど冷静になり、何度の言うが、支援される側のことを考えなければいけないと思う。

平和を祈りながら折り鶴を折ることは決して無意味な行為ではないと思う。ただ、実際にそれを送られる側には別の負担も増えることも事実である。何事も、物を送る側は送ることで満足してしまってはいけないことは自戒したい。しかし、こうしたことは穏やかに伝えれば良い話であって、「恥ずかしい」「狂気」と言った強い言葉で非難するのにも違和感がある。現地に鶴が届いて困る、それも一理あるかのしれないが、でもその際に鶴を折り平和を願う人を批判するのは悲しい気持ちになる。提案はしても批判してはいけないと個人的には思う。一見無駄に見える行為が実は何かのきっかけになる可能性もある。少なくともSNSで批判するよりも 結果がどうなるかということに目を向けたいし、そんな社会になってほしいと思う。あと千羽鶴は、送る時期も重要かと思う。励ましたい気持ちも分かるけど、例えば、震災でいえば、震災中、復興中、行政を管理する者も居らずバタバタしている、人の出入りが激しい、支援品が全国から届いて管理し切れない大変な時に送られても管理出来ないし逆に迷惑だと思うから、現場が落ち着いて震災資料館等が建った時に千羽鶴を贈るというのはまだ分かる。今ウクライナは戦争中で、あちこちで住民も命からがら逃げている中、千羽鶴を何処に贈るのか誰が管理するかと疑問に思うし、立場を逆にして考えれば、そういう風に励ましてくれようとしている事は有難いけど、こっちは家も仕事も失いこれからどうなるのか不安なのに、結局、安全な所から自己満足でやっているようにしか見えないかもしれない。それなら避難しているウクライナの人達をそれぞれの国で受け入れてくれるよう政府に働きかけてくれる方がよほど現実的で有難いと思う。それに同じ日本人同士なら千羽鶴のことも知っているし気持ちも伝わると思うが今回は相手が外国人で、千羽鶴のことを知らない相手に大量の紙で作られた千羽鶴を送っても受け取る方は戸惑うのかもしれない。平和を祈って折られたものだとしても現在進行形でミサイルの音におびえながら日々過ごしている人たちには気持ちが伝わりにくいと思う。何か支援をしたいと思った時にその思いが大きい時ほど冷静になり、何度の言うが、支援される側のことを考えなければいけないと思う。