(=^・^=)/

奈良時代

723年 三世一身の法

からの

743年 墾田永年私財法

それで ええねん ええねん

ええーーーねん♪

そして、平安時代のお話し

宇多天皇は大の猫好きであった。

それが分かるのは、宇多天皇在位中の日記

「宇多天皇御記(寛平御記)」だ。

アメーバブログをしていたら、「猫との生活ジャンル」

を選んでいたでしょう。

日本で初めてのベットとして飼われていた猫に関する日記。

その内容を読んでみましょう。

さすがに猫デレデレを気恥ずかしく思ったのか、

父から貰った猫だもんと言い訳がましく書いていますね。

しかし、猫に話しかける宇多天皇。

その情景を想像すると微笑んでしまいます。

太宰大弐の源精から献上された猫なので、中国から

輸入された唐猫ではとの説があります。

こちらには猫の体型や目や耳の美しさも書かれていますよ。

---宛如堀中之玄璧---

日記にある「玄璧」玄は黒、璧とは玉のこと。

黒猫が丸まっている寝姿のことを玄璧と表現している

んですね。

ちなみに「完璧」とは傷のない完全な宝玉を意味します。

私ならまるで「黒あめの那智黒」とようだと書きますな。

寝姿とはこの体勢のことであるが、

あにゃたは完全な玉じゃないよね~

ジロッ「何か言いました?」

その猫好き宇多天皇の曾孫が源倫子(りんし/ともこ)だ。

「光る君へ」では倫子の父、源雅信の屋敷で飼われている

猫(小麻呂)を倫子が可愛がっているのは宇多天皇の猫好き

に由来しているのでしょう。

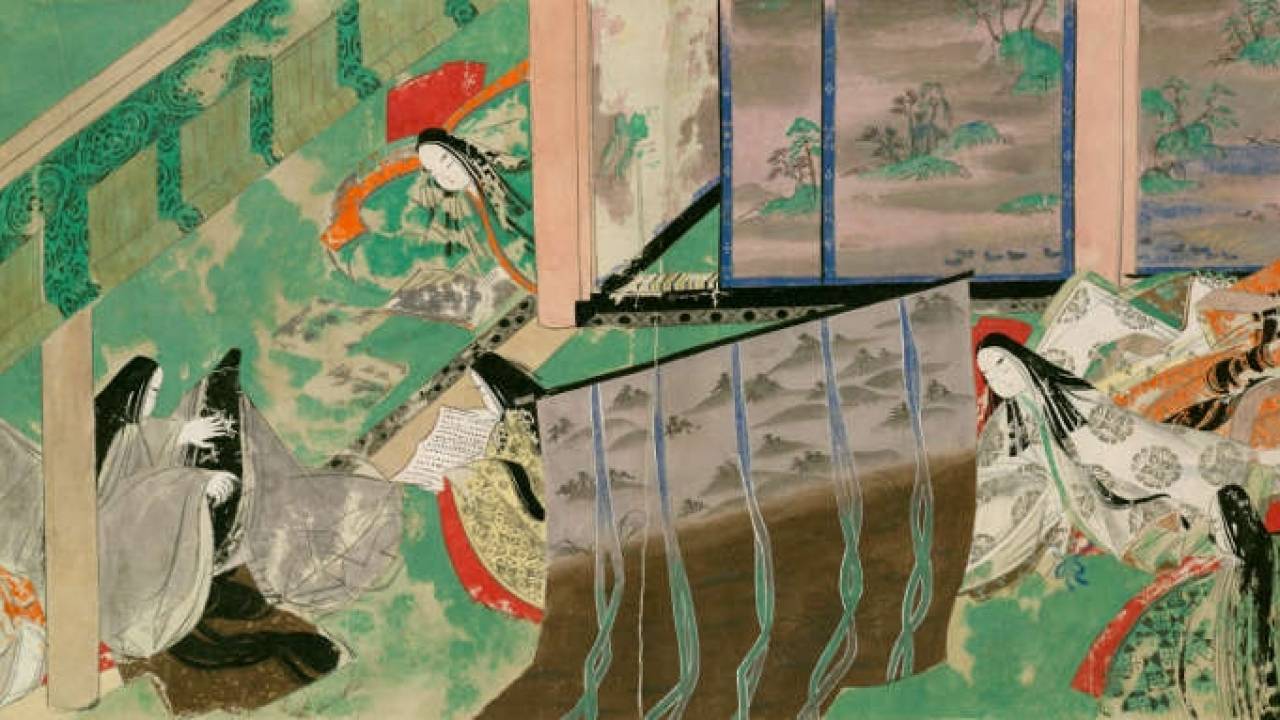

貴族が住む寝殿造りの中は壁など囲まれた部屋がない。

広い空間に几帳や屏風などで仕切りをしていただけ

なのです。

猫は逃亡しないのでしょうか?

逃亡を防ぐためのリード的な紐なのかな。

ふと、寝殿造りのトイレはどこにあるのかと思いまして...

だって、几帳や屏風などでしか仕切られてないんですよ。

えっ、トイレという場所はなく、担当の女官を呼んでいた。

多分、呼ぶのも側近の者と思いますが。

高貴な女性は人に顔を見せるものではなかったので、

用を足すためにわざわざ別の場所へ移動するなど

考えていなかったのか?

「あっ、〇〇様、今トイレに向かっている」と思われるの

は、はしたないと考えていたのか?

しかし、あの着物と長い髪で用を足せたのか。

用を足すにもお手伝いが必要だったんですね。

庶民はというとなんと道端でしていたようです。

かつて、ベルサイユ宮殿では庭で用を足していたと

読んだような記憶があるのだが・・・

庭でしていた訳ではなく庭に捨てていたんですね。

似たようなトイレ事情でした。

さて、この寝殿造り。

まぁ、夏は良いとして冬は寒むかろうて。

ねずみは獲るけど寒いのは嫌で

おじゃるにゃ(目つきが怖い)

几帳や屏風からこの顔が出てきたら

シャイニングのジャックニコルスン!

※実はおじゃるは室町末期から江戸初期にかけての

京都の庶民の言葉です。

江戸時代初期の歌舞伎などで京都特有の古風な

言葉=公家というイメージから、おじゃるを使えば

公家役と分かるようにしたとの話しがあります。

そういえば、現代の忍者のイメージも歌舞伎から

と聞いたことがあります。

映像作品としては俳優の梅津栄さんが上方で使われて

いたことを知り、アドリブで語尾におじゃるを付けた

足したところ、撮影スタッフに大うけで笑いをこらえる

のに皆が必死だったとか

これ以降、公家といえばおじゃる言葉が使われるように

なったとか。

おじゃる元祖の梅津栄さん

このお顔ならご存知の方も多いのでは

猫の話しは何処へ 何処へ~~~

源氏物語の第三十四帖「若菜上」には猫が原因の不倫

事件が起こります。

光源氏の正妻、女三宮と柏木の不倫。

その原因は猫であったにゃー!

倫子は藤原道長と結婚します。

天皇の血筋の家系である、父の源雅信は結婚に反対して

いました。

父は倫子を円融天皇、その後は花山天皇の后にしたいと

考えていたのだが。

道長の父、兼家に二人とも早々に退位させらてしまう。

次の天皇、一条天皇はまだ8歳という若さ。

倫子を妃にしたいという野望は消えてしまった。

そこへ、あの兼家の出世が見込めないの五男、道長

からの求婚である。

結婚に反対するのは当然だった。

しかし、倫子の母、藤原穆子(ぼくし/あつこ)は道長に

将来性を感じ雅信を説得して結婚させてしまうのである。

道長の父、兼家は道長と倫子の格差婚に心配したという。

兼家の使用人でさえ、雅信の豪華な屋敷を見て驚きを隠せ

なかったそうだ。

当時は通い婚と言って、夫が妻の家に通うもの。

父親の屋敷や財産は女子が継承し、婿が引き継ぐ

ものでした。

道長は倫子の妊娠を期に雅信の屋敷、

土御門殿(つちみかどどの)で暮すことになります。

道長は家柄、広い土地、屋敷、お金を手に入れます。

道長の「男は妻がらなり(男というものは、妻の家がらに

よって良くも悪くもなる)」と言った意味はこれですな。

※倫子より先か後か説が別れるようですが、源明子とも

結婚しています。

道長はさらに策略によって、出世街道を驀進した。

道は長いが疾走するぜ ・:*。・:*三(o'ω')o

倫子は彰子、頼通、妍子、教通、威子、なんと44歳には

嬉子を出産。二男四女をもうけた。

男子二人は関白になっています。

女子は

一条天皇の中宮に彰子(しょうし/あきこ)

三条天皇の中宮に妍子(けんし/きよこ)

後一条天皇の中宮に威子(いし/たけこ)

倫子は子供達の出産時など面倒をよく見た。

話しが逸れます。というか、ほぼ逸れてる・・・

上記のように名前が音読みか訓読みと二つありますが、

どちらが正しいのでしょうか。

ということで、実はよく分かっていないようだ。

威子が中宮に立后された際に、彰子は太皇太后、妍子が

皇太后であったため、「一家立三后」という日本史史上

道長だけという野望の達成であった。

道長、我が世の春。

道長の---望月の歌---

この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の

欠けたる ことも なしと思へば

(この世で自分の思うようにならないものはない。

満月に欠けるもののないように、

すべてが満足にそろっている)

栄華を極めた道長の傲りの歌と思われているが

新説がありました。

この望月の歌を歌った頃、道長は糖尿病でかなり目が

悪くなっていたとする医師もいます。

藤原伊尹、藤原道隆、そして、道長と糖尿病の家系

でした。

藤原実資の日記「少右記」には道長の病状が書かれて

おり、糖尿病から敗血症、多臓器不全で亡くなったと

思われます。

62歳の生涯でした。

記録に残る日本人最初の糖尿病患者と認定されています。

その為、第15回国際糖尿病会議の記念切手には道長と

インスリン結晶が描かれています。

。

平安時代の平均寿命を調べると

貴族のみだと男性が33歳、女性が27歳、

平安時代中期は男性が50歳、女性が40歳とする説など

があります。

源氏物語では光源氏が40歳の時に四十賀(しじゅうのが)

という長寿の祝いが催されています。

この時代、40歳は高齢ということなるんですね。

五十賀、六十賀というふうに10年ごとにお祝いをすること

を算賀(さんが)と呼びます。

還暦、古希、喜寿は室町時代の末期から始まった風習

なんですね。

そんななかで、倫子は90歳、母の穆子は86歳で亡くなる

長寿でありました。

男だと藤原俊成は90歳、藤原実資は89歳という長寿でした。

ということで、本題は何か?

あちこちに話しが飛んで 飛んで 飛んで♪という夢想花、

むそうばな しとなりました。

それで、ええねん♪