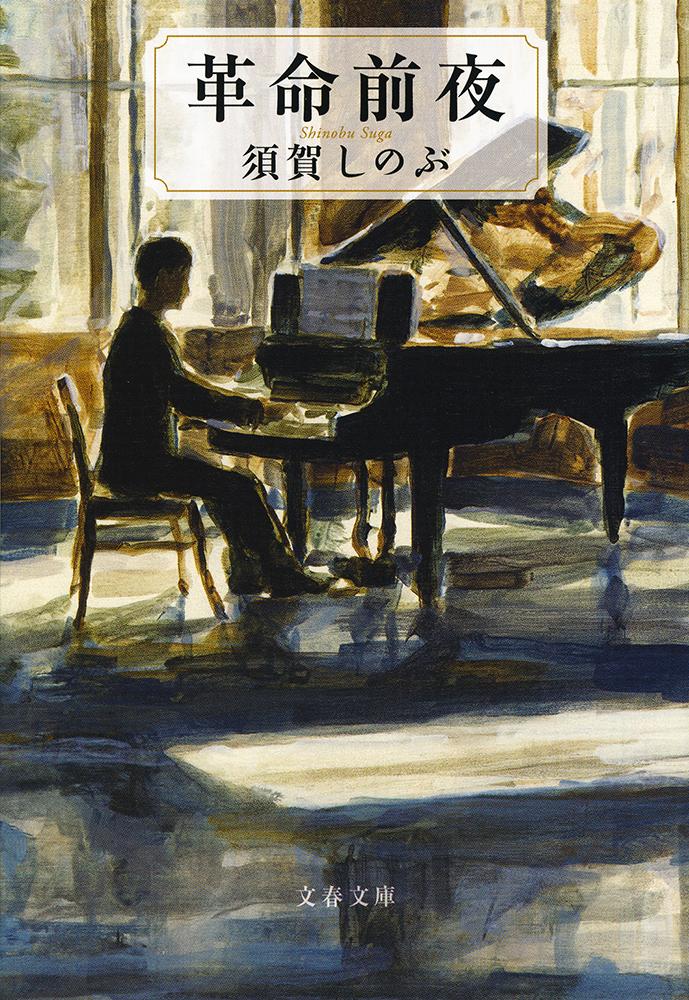

2024年の読書1冊目は、昨年『また、桜の国で』を読んで感銘を受けた、須賀しのぶさんの小説。元旦に贅沢な読書三昧。

昭和の終わった1989年、冷戦下の東ドイツにピアノを学ぶため留学した日本人の青年が主人公。東ドイツは、彼が敬愛するバッハの生地であり、バロック文化が花開いた場所です。

東西ドイツが「ベルリンの壁」で隔てられていた時代。共産主義圏の東ドイツから資本主義圏の西ドイツに行くには、死をも覚悟しなくてはなりませんでした。東側の人びとは、情報を遮断され、監視と密告と暴力で縛り付けられていた。

主人公もその知識は少しはあっただろうけど、そこでの暮らしがどれほどキツイものか、行ってみて初めてわかる。

周りにいるのは、留学生を含め共産圏の人ばかり。彼がほぼ唯一の西側の人間として浮いているというだけでなく、東側に縛り付けられている彼らと、そこからいつでも出ていける立場の主人公、という点でとても浮いている。

そのうえ、日本の小さな世界では認められ、少しはちやほやされたかもしれない才能は、東ドイツではあっけなく埋もれてしまう。青年はもがくけど、飛びぬけた天才たちに打ちのめされるばかり。

その天才たちは、天から授かった才能を生かすために、尊厳を捨てるか、命をかけるかの選択を迫られ、社会とも闘っている。

芸術をめぐる闘いにも、社会の闘争にも、主人公はしょせん部外者。巻き込まれても、自ら関わろうとしても、当事者にはなりえない。安全で自由だけど、それはそれで、本人は孤独で苦しかったのではないかと想像してしまう。

「解説」を読んで、この小説が作者のスランプ時に執筆されたこと、青年のスランプの描写が自身の姿を投影していたことを知りました。

スランプでもこんな作品を書けるのはさすがの一言ですが、主人公が彼なりの闘いをやめなかったように、作者も自分との闘いから逃げなかったということで、それがすごい。

重い題材ではありますが、登場人物は美男美女・天才秀才ぞろい、ストーリーはドキドキハラハラというエンタメ小説。サスペンスとして、青春物として楽しめました。

作中に登場する知らない楽曲を、その都度YouTubeで探して聴きながら読むのもまた楽しいものです。

バッハのカンタータ 第106番 《神の時こそ、いと良き時》、ショパンのスケルツォ3番、メンデルスゾーンのオルガンソナタ第4番、ベートーヴェンの『フィデリオ』序曲など。

耳慣れてないとさらっと聴き流してしまうクラシック音楽も、物語の中で聴くと一気に入り込めますね。

【おまけ】心に残る「東」もの映画

■東ベルリンから来た女

■善き人のためのソナタ