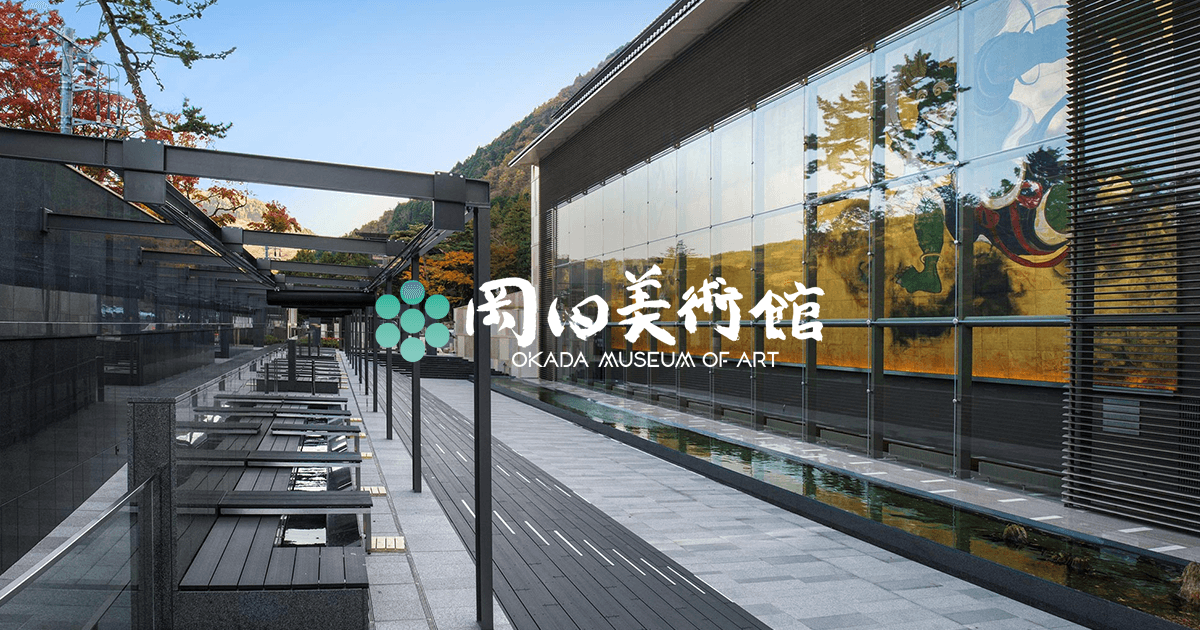

岡田美術館

2023年9月18日(月)

箱根の富士屋ホテルに前泊して、岡田美術館に行きました。当初は日帰りで行くつもりだったのですが、富士屋ホテルから箱根登山バスで5分という近さ。それなら、まとめて行ってしまえと決断したのが、この度の箱根行きでした。

向かいの道路から見るとわかりにくいのですが、建物は5階建てでフロアも広い。開館時刻の午前9時に入り見終わるのに14時までかかりました。(途中、昼食を入れました。)

各フロアの展示内容は次の通り。

1階 中国陶磁、玉器

2階 屏風の名品、日本陶磁、和ガラス

3階 特別展

4階 特集展示

5階 仏教美術

館内のスマホ持ち込みはNGのため、文字だけの説明となりますが、1階の中国陶磁、玉器が充実していて綺麗なものが多く、歴史を概観する内容となっていてこのカテゴリーで遅れはとらないという美術館の気概を感じました。私も漠然と把握していた中国陶磁の流れがだいぶ見えた気がします。

世界的に名高い景徳鎮の歩み、青白磁、白磁、そして青花、五彩と実物とともにこれだけ集中して観るとかなり頭に入ります。ただ、中国美術は説明パネルに難しい漢字が多いので結構疲れました。

覚えていることを忘れないうちに、箇条書きにしておきます。

- 初期の磁器はそれまで主流だった青銅器を模した形やデザインだったが変化していったこと。

- 景徳鎮の磁器は、薄い青みを帯びた青白磁に始まり、やがて真っ白な白磁が登場したこと。

- 西アジアからコバルトブルーの原料が輸入され、青花が誕生したこと。

- イスラム圏の需要に応えて、その食習慣に合う大皿を生産するようになったこと、全面の唐草模様もイスラム好みであること。

- あの濃紺を発色させるためには高温で焼くことが必要で、温度が低いと青くならず、赤く仕上がること。

- その後、登場する五彩というカラフルな磁器は、青で下絵を描いて高温で焼き、赤、翠 緑、黄で 彩色して低温で焼くという二段階のプロセスを経て作るものであること。

- 国家の窯である「官窯」、民間の窯である「民窯」があり、時代ごとに役割を担い発展してきたこと。

美術館の展示作品は作家性を見ようとしてしまいがちですが、いわゆる大量生産品ですのでニーズのあるものを作っているだけだったりします。中国国内向けは、縁起のよいモチーフで、長寿、健康、幸福、繁栄などを意味する絵柄、文字で埋め尽くされているのがいい例です。

対して皇帝に献上するような品物は、技巧の限りを尽くした贅沢なもので、皇帝しか使うことのできない黄色、5本指の龍など、格の違いを見せる仕様です。

2階は日本の美術の展示フロアで、陶磁器は鍋島、伊万里、柿右衛門がメインでした。中国からの流れを考えると磁器が中心の構成は筋が通っています。

長くなるので、ここは端折りまして、気に入った作品をひとつだけ紹介します。

尾形乾山

色絵竜田川文透彫反鉢

磁器ではなく陶器、重要文化財です。尾形乾山は尾形光琳の弟。光琳が有名過ぎてかすみがちですが、焼き物の仕事では引けを取りません。

以前見たことがありましたが、岡田美術館の所蔵でした。高さ30センチ程度の深手の鉢です。外側と内側で同じ紅葉の木の柄があしらわれています。縁に近い部分が透かし彫りになっていて、枝と葉の間には本当隙間が入っています。内側にだけ竜田川を表した水流が描いてあり、鉢全体で竜田川を流れる秋の紅葉の様子を表現しています。器の立体性を活かした造形で、あちこちから眺めて「飽き」のこない作品です。「秋」だけに。

お後が宜しいようで。。。

次回は岡田美術館の企画展を取り上げます。

↓ランキング参加中!押していただけると嬉しいです!